武田清子著「背教者の系譜」岩波新書、1973

最初に

この本は古いものであるが、今読むとどういう事になるのか。そういう興味もあって読んだ。ただ今では限界があり古いのか、今なお価値ある作品であり続けているのか。(要するに丸山真男とか大塚久雄などの文化的知識人と言われている人たちの華やかなりしころの作品であり、われわれが学生時代に読んでいた本の一つである。)

“背教者、異端、日本の思想” の続きを読む

自分なりの読み方

武田清子著「背教者の系譜」岩波新書、1973

最初に

この本は古いものであるが、今読むとどういう事になるのか。そういう興味もあって読んだ。ただ今では限界があり古いのか、今なお価値ある作品であり続けているのか。(要するに丸山真男とか大塚久雄などの文化的知識人と言われている人たちの華やかなりしころの作品であり、われわれが学生時代に読んでいた本の一つである。)

“背教者、異端、日本の思想” の続きを読む対訳ブレイク詩集イギリス詩人選(4)松島正一編訳、岩波文庫2004年

今回は詩人のブレイクを取り上げる。(1757-1827)一通り伝記風のものも読んだが、なんとなく風変りの人である。

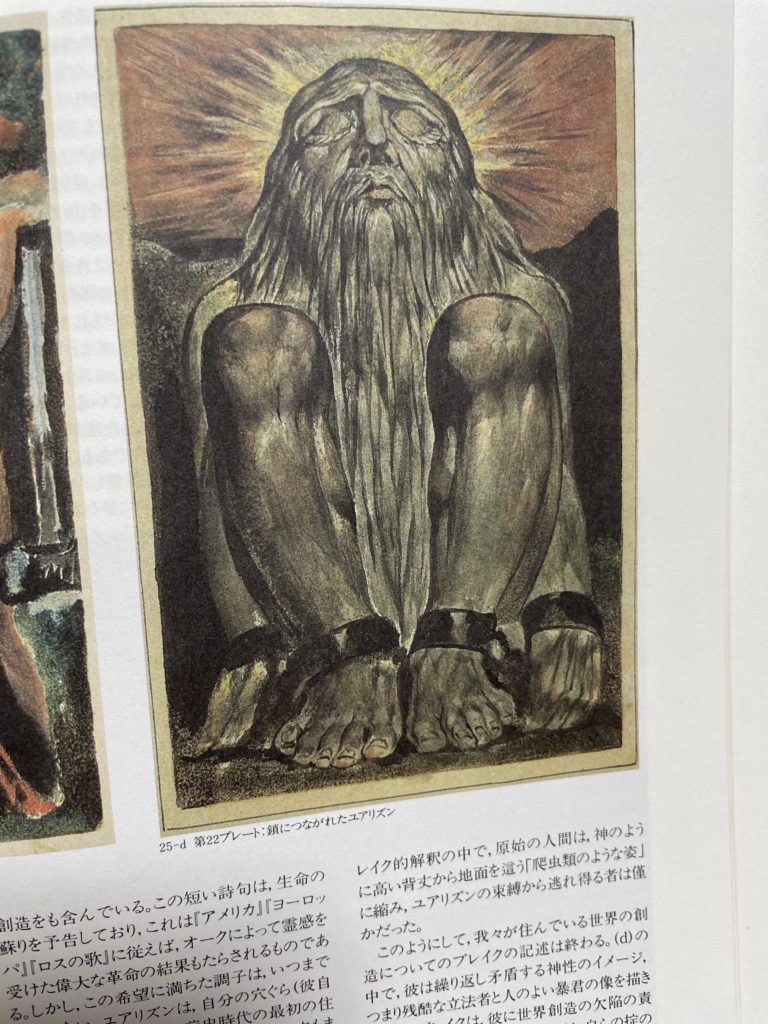

彼は銅版画家

近年非常に注目されているということで気にはしていたが、とっつきにくい雰囲気を漂わせている。彼の銅版画の画像を見るとわかるが、顔が異様に大きい足も同様である。グロテスクである。少し気持ち悪い。

“クリスマスの日にブレイクを読む” の続きを読む

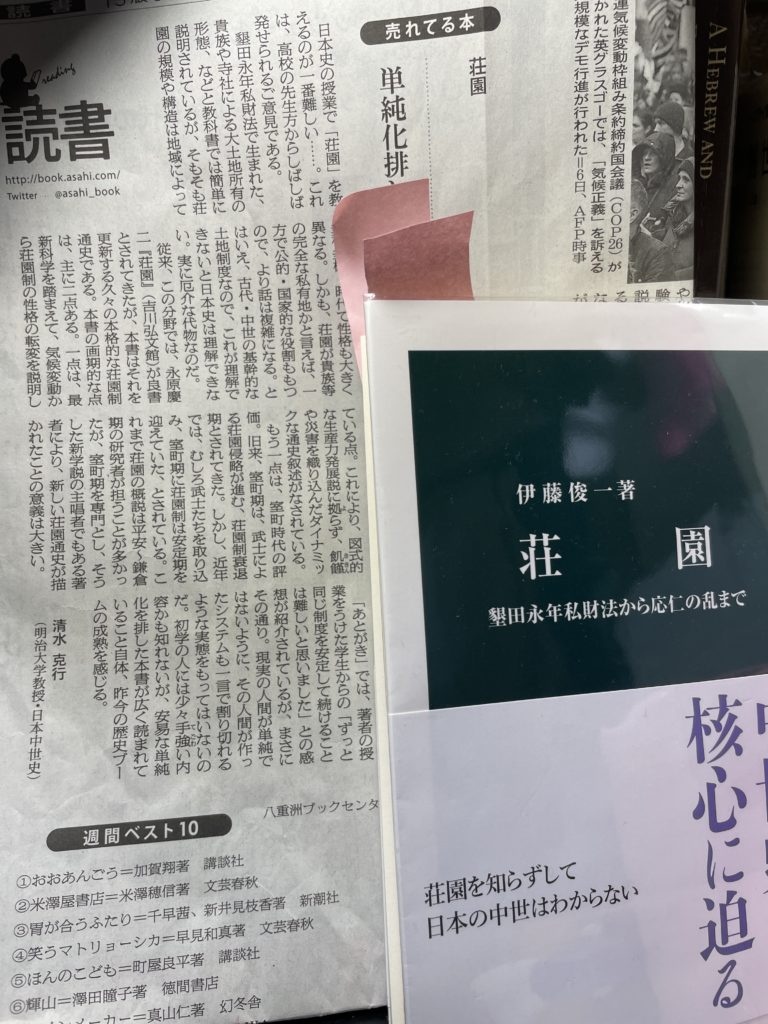

伊藤俊一著「荘園ー墾田永年私財法から応仁の乱まで」中公新書 2121年9月初版発行

この本をなぜ読むのか

朝日新聞、2021年11月20日付読書欄にて取り上げられた。清水克行(明治大学教授日本中世史)という方の紹介記事があり、50代以上の男性中心に読まれている様である。4冊4万部。独ソ戦ほどではないが、この地味な本としては売れているほうだろう。

“日本人の考え方、性格を決めた荘園制” の続きを読む「ダブリンの市民」ジョイス作、結城英雄訳、岩波文庫 2004年発行(原著1914年)

何故読むのか

高校時代の英語の先生が「ダブリナーズ」という本を読んだら、と言っていた記憶があってずーっと気になっていた。朝の電車の中であったか帰りだったか忘れたけれど、電車の中でそう言われた。僕が大学では英文学の勉強をしたいとかといういい加減な話をしたのかもしれない。夏目漱石が英文学を専攻していたこともあり憧れとしての英文学を大学で勉強したいというようなことを言ったはずだ。夢想だった。そこから50年以上たってやっとこの英文学らしい本を手にしているのである。他に自分に少しでも影響のあって読んだのはT.S.エリオットの詩くらいか。他の詩人も読むには読んだがんなとなく感じることもなく今まで来たというのが実状である。だからそこまで英文学に特に執着もしないできた。それに小説はあまり読んでいない。

“アイルランド、ダブリン、ジョイスの文学の発見” の続きを読むソーロー作「森の生活―ウォールデンー」神吉三郎訳、岩波文庫

(WALDEN、OR LIFE IN THE WOODS 1854 Henry David Thoreau)

ウォールデンとは地名、有名なウォールデン湖がある。(アメリカ合衆国マサセッツ州コンコードにある。ボストン北西40キロメートルあたり)また現在は多少観光地になっているのか、ソーローの住んでいた森の生活の小屋が再建されている。

“こんな生活があったとは、驚きである。” の続きを読む岩波文庫 「コモン・センス」トーマス・ペイン著、小松春雄訳 昭和28年発行

(原著は1776年フィラデルフィアで出版)

初めに

この本はロックに引き続き古典中の古典とされている本である。しかし今の今まで読んだこともなかった。何が書いてあるのか。世界史の教科書であるとか、アメリカの歴史の本では、あまりにも必ずこのトーマス・ペインの「コモン・センス」はかならずでてくる。どんな本でも出てくるので案外読んだ人も少ないかもしれない。そう思って読んでみた。

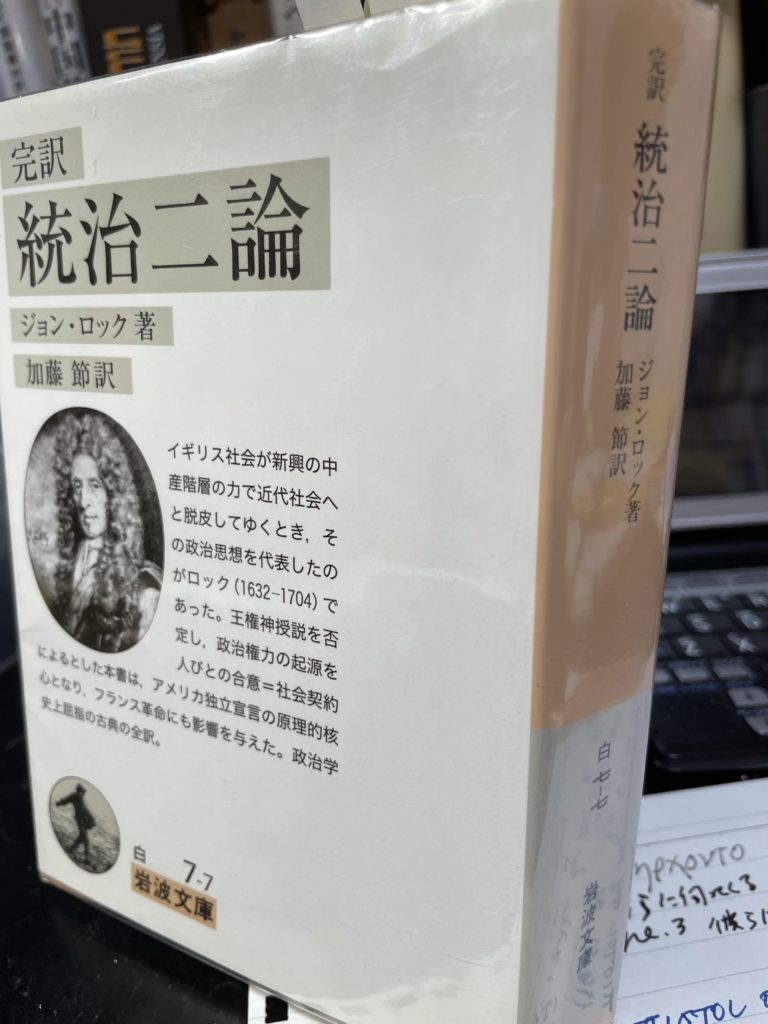

“味わい深いアメリカ独立時のコモン.センス” の続きを読むジョン.ロック「統治二論」(1713年第三版)加藤節訳 岩波文庫 2010年発行 総ページ619プラスα

初めに

結構長い本である。(読むのに約一か月かかってしまった。)まず統治二論という事から論が二つある。まず初めには、王権神授説への批判的内容である。その次には、いわゆる社会契約論といわれているロックの核心部分が書かれている。中央公論社の世界の名著シリーズの「ロック、ヒューム」の巻では(第27巻)統治論とあり、彼の社会契約論である後半部分だけが訳されている。前半も過去には訳されている。(2冊出ている)しかし入手しやすい、読みやすい形で前半が出たのはたぶん初めてではないか。

“ロックの政治論を読もう。現代政治を解く鍵がある。” の続きを読む山本義隆「近代日本150年ー科学技術総力戦体制の破綻」岩波新書2018年発行

山本義隆という人を知っているだろうか。

東大紛争のころの東大全共闘の代表と奥付けにはある。我々が見ていた東大紛争のころの代表だった。当時は有名な方であった。いつも何本かの自分の科学論文をポケットに入れて大学構内を歩いていたというような逸話が今でも思い出される。細かいことはわからないが原子物理学専攻だったように思う。現在駿台予備校講師とある。 “近代日本の科学、技術の受容と活用のされ方” の続きを読む

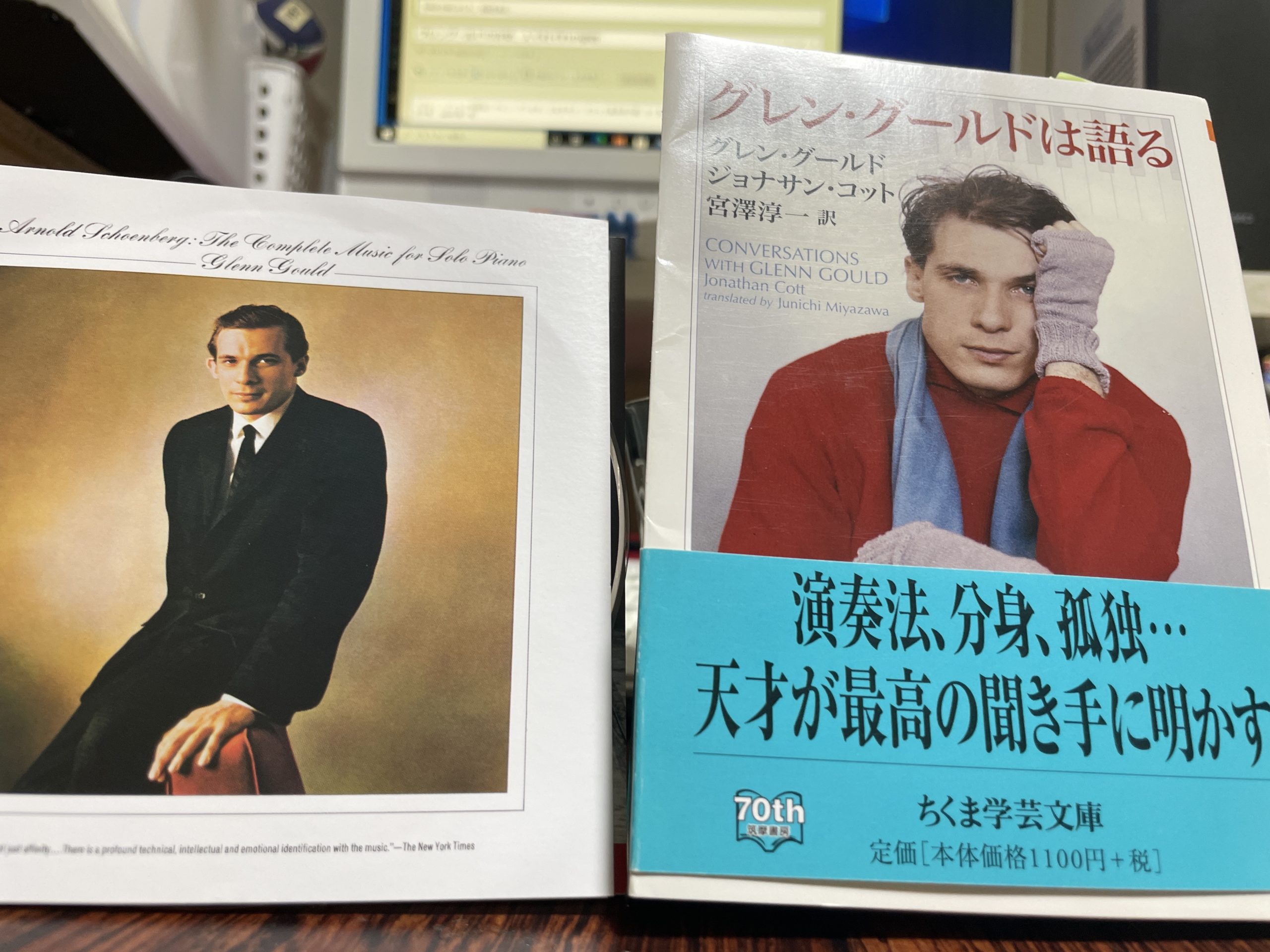

「グレン・グールドは語る」グレン・グールド、ジョナサン・スコット宮沢淳一訳、ちくま学芸文庫、2010年第一刷

閑話休題である。懐かしいグレングールド

グレン・グールドは私が学生時代の時に聴いていたピアニストである。たぶん人それぞれの愛着と彼と出会った時の衝撃を抱いていると思う。この70過ぎのいい年になってから彼を思うということは、まだまだ、彼の音楽が我々の中に生き生きと生きていて何かしらのインスピレーションを与えてくれるのだろう。 “グレングールドの音楽、人それぞれの愛着” の続きを読む

“グレングールドの音楽、人それぞれの愛着” の続きを読む

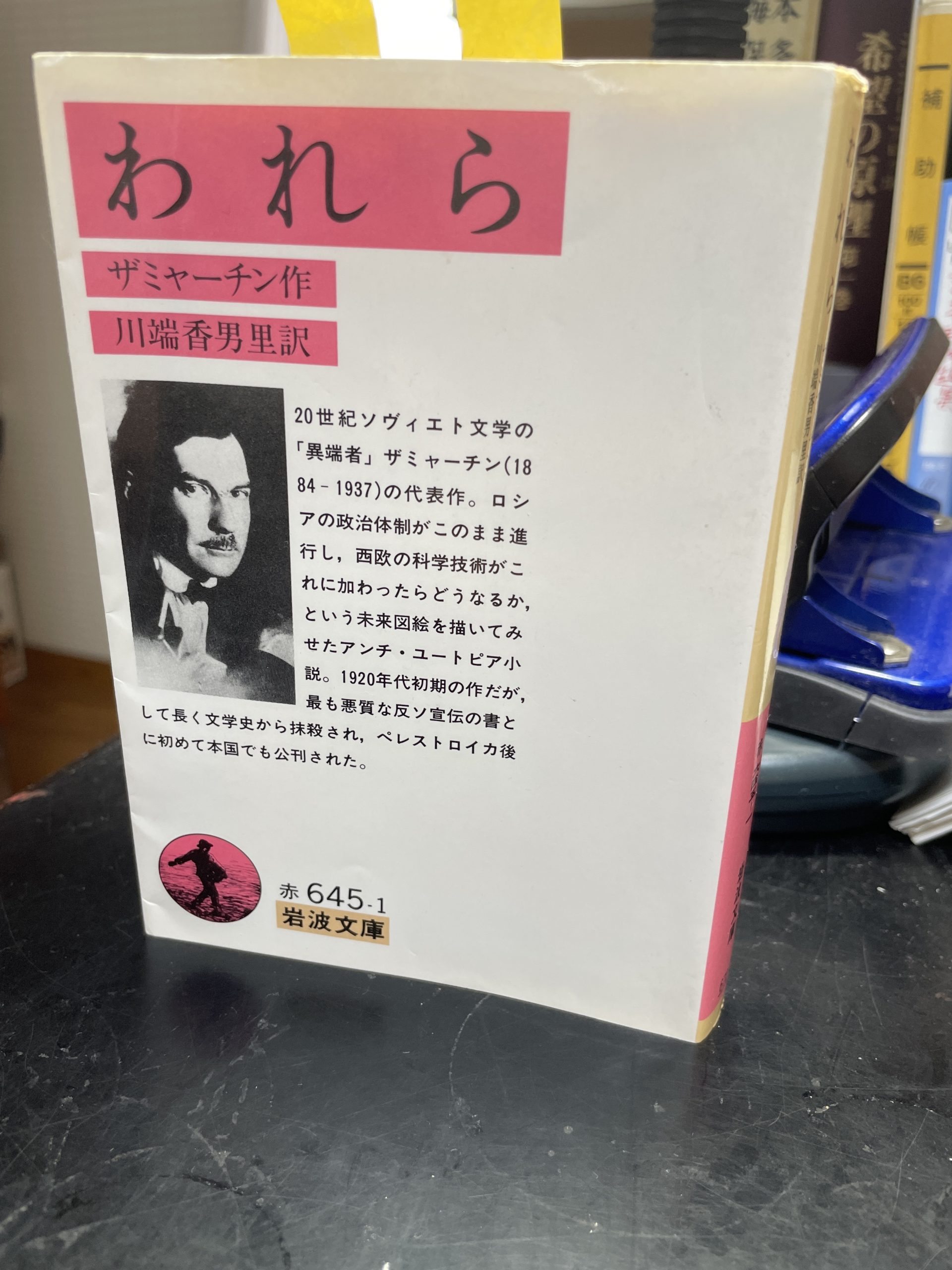

ザミャーチン「われら」川端香男里訳、岩波文庫、1991年発行

この本のあとがきから紹介

この本はソルジェニツィンの「収容所列島」などが出たころロシア文学として結構読まれたのではないか、と思う。ソビエトにおける反体制作家作品が一斉に出てきたころ、日本でも翻訳された。(この本は最初講談社で1970年に発行されたものの改訳。)訳者の川端香男里のあとがきを読むと、この本の書かれた時期は1920から1921年。1924年には英訳が出た。しかし1927年にプラハでロシア語で出版されるに及んで反革命の烙印を押された。すべての出版活動を禁止された故、1931年に彼はスターリンに手紙を書き、フランスに出国が1年認められた。しかしソビエトロシアには帰らなかった。1937年パリで “今という時代を見つめる「われら」というロシア文学” の続きを読む