対訳ブレイク詩集イギリス詩人選(4)松島正一編訳、岩波文庫2004年

今回は詩人のブレイクを取り上げる。(1757-1827)一通り伝記風のものも読んだが、なんとなく風変りの人である。

彼は銅版画家

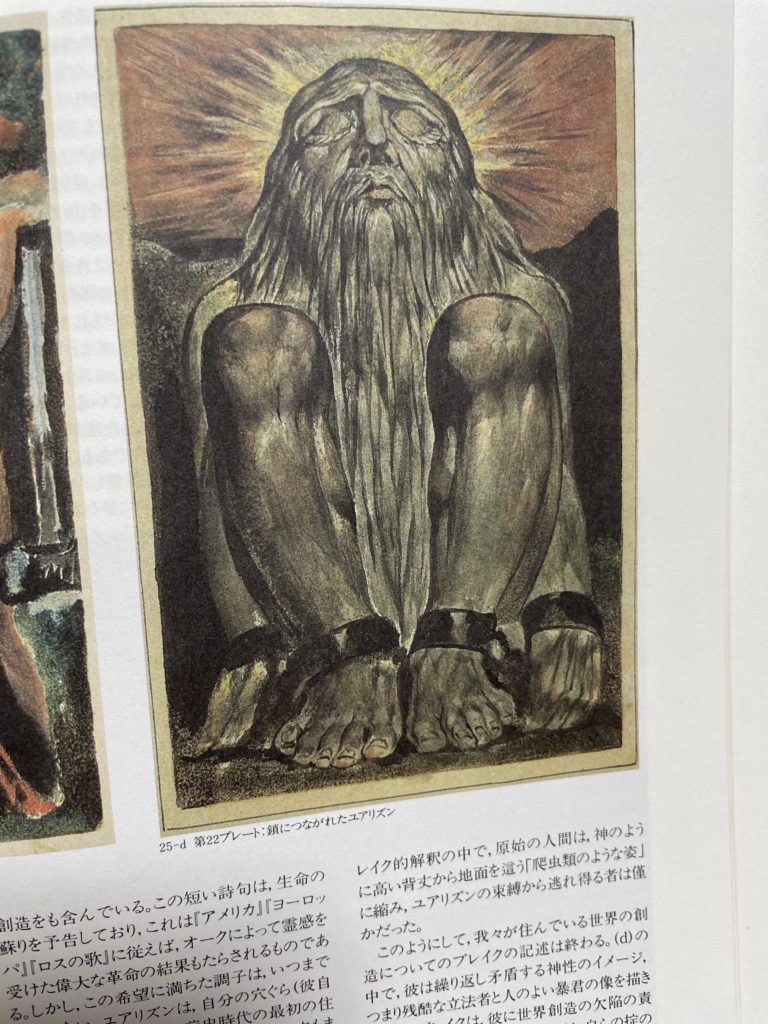

近年非常に注目されているということで気にはしていたが、とっつきにくい雰囲気を漂わせている。彼の銅版画の画像を見るとわかるが、顔が異様に大きい足も同様である。グロテスクである。少し気持ち悪い。

しかしこれらはある意味挿絵だと考えれば納得いくものではある。ある意味普通の絵ではなく本に文章上の理解を助けるために書かれた挿絵である。だから勢いデザイン的になるのだろうと考えてもおかしくはない。またこの詩人であるブレイクは基本的には銅版画家だ。生前は詩人としての名声はない。彼の職業は基本的にはこの銅版画家としてキャリアである。(1990年開催の国立西洋美術館で開催されたウイリアムブレイク展の時に発行された『ウイリアム・ブレイク』という厚手の本はこの銅版画にブレイク特有の彩色した絵をかなりの数を写真化しておりその美しさは本当にこっちのほうでの芸術家であることを証明している。日経新聞社刊))

かなり異端的宗教に近かったか

伝記を読むとスエーデンボルヒの宗教などをかじったようでやや異端風なところが垣間見られる。しかし彼の銅版画の素材は、ミルトン失楽園、聖書ヨブ記などであるから基本的にはキリスト教徒と言っておかしくない。

「虎」、「ロンドン」という有名な詩について

かれの詩の解釈はいろいろあるが、今回これを取り上げるきっかけとなったのはなんとなく読めるのではないかという気がしたからである。突然これは理解可能ではないかと思った。特に有名な「虎」については理解できる、と思った。そういう気持ちになったというだけだ。深い解釈があるわけではない。凡人でもこの有名な詩を感じることができる、ということだ。いろんな研究があり研究本だけで歴史を感じるほどであるが、一編の詩も感じられなくて自分にとっての大詩人なのか、という疑問もあり、一つ二つの詩を感じようということで読み始める。伝記など読めばわかるが、彼は社会的には非常に批判的であって特フランス革命によって大きく影響を受けた。さらにそのフランス革命が革命後には反動に後戻りするのを見て人間世界の全体の深刻な問題についても理解し批判的になってきたといってよいだろう。

「虎」

そういう意味で彼の詩は社会批判、人間批判と思って読めば読めないことはない、と強い確信の元、超有名な「虎」(岩波版の訳者は表題がTigerではなくてTygerとなっていることに注意を促している)という詩を読んで見る。

最初の4行

虎よ、虎よ、輝き燃える夜の森の中でいかなる不滅の手で、あるいは眼が、汝の恐ろしい均斉を形作りえたのか。

最後の4行

虎よ、虎よ、輝き燃える夜の森の中でいかなる不滅の手で、あるいは眼が、汝の恐ろしい均斉を形作りえたのか。

リフレインとなって終わる。

私の解釈

ここではいかなる不滅の手というのは創造主、神の事だろうと思われる。虎、というのは獰猛で暴力的なそして強い悪そのものだろう。神と悪との対立と同居の問題を虎を象徴としてとらえた。悪も神が作ったのだ。この矛盾を感じて書いている。そこには鋭い批判精神と世界への深い感受性が生き生きと現れている。つまりこの詩は悪というものがどれほどの恐ろしさと逆にどれ程の美しさと魅力を兼ね備えているのか、やはりそれもなぜ神は作ったのか。これはダンテの新曲にも出てくる虎である。この世界が生半可で理解できないしそれがゆえに自分を悩ませる。簡単に割り切ることができない。それゆえにこの世界もまた新鮮な驚きに満ちている。

そこがブレイクの近代的な視点を感じさせるところだ。彼自身は正統派キリスト教であったかはよくわからないところであるが、キリスト教的な発想はしている。その後のヨブ記の挿絵や、ミルトンの挿絵などはそういうことを想起させるものである。

分かりやすい「ロンドン」という詩

この「虎」のあとに「ロンドン」という詩がある。これも社会批判的な詩である。

最初の八行

特権ずくめのテムズ川の流れに沿い

特権ずくめの街々を歩き回り

行き来する人の顔に私が認めるものは

虚弱のしるし、苦悩のしるし

あらゆる人のあらゆる叫びに

あらゆる幼な子のあらゆる恐怖の叫びに

あらゆる声にあらゆる呪いに

心を縛る枷のひびきを私は聞く

こういう社会問題的なそして社会批判的な姿勢のある詩が基本的にあり、ある意味わかりやすい。社会派詩人一辺倒かというとそうではない詩集もある。預言詩等もある。単なる社会派ではない。ちょっと違うようでもある。

一応紹介はここまでである。垣間見た程度で申し訳ないが、これ以上は今後のブレイクとの長い対話が必要だ。後日私の力の及ぶ時に再度取り上げたい。

最後に

この岩波版ブレイク詩集については、専門家にはかなり物足りないだろうが入門編としてはこれで十分感じることもできるだろう。このブレイク詩集は英文と参照できるので分かりやすいだろうと思う。また選ばれた詩は有名な「無垢と経験の詩」からの採用が多い。この詩人の全容を知るには相当な研究もありそちらを読むしかない。こういう詩であったのであれば読めるという人もいるだろう。今回は入門的紹介である。この詩人はイギリスの中では異色のほうであろう。ワーズワースなどの自然詩人と比べれば全く違うといってよい。視点が全く違う。T、S エリオットやオーデンに繋がるのか、ミルトンやダンテに近いのか?わかりにくいところに魅力がある。