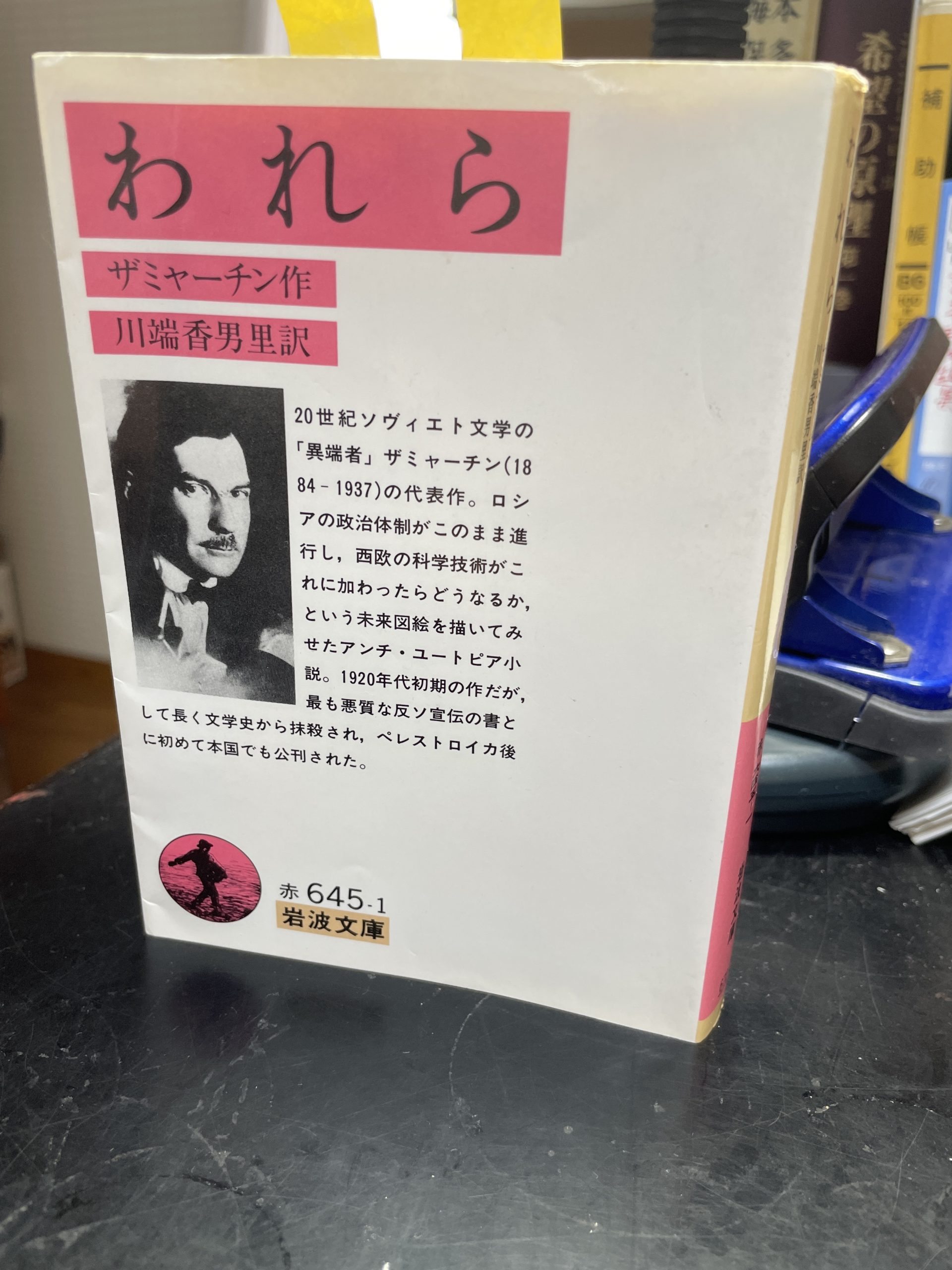

ザミャーチン「われら」川端香男里訳、岩波文庫、1991年発行

この本のあとがきから紹介

この本はソルジェニツィンの「収容所列島」などが出たころロシア文学として結構読まれたのではないか、と思う。ソビエトにおける反体制作家作品が一斉に出てきたころ、日本でも翻訳された。(この本は最初講談社で1970年に発行されたものの改訳。)訳者の川端香男里のあとがきを読むと、この本の書かれた時期は1920から1921年。1924年には英訳が出た。しかし1927年にプラハでロシア語で出版されるに及んで反革命の烙印を押された。すべての出版活動を禁止された故、1931年に彼はスターリンに手紙を書き、フランスに出国が1年認められた。しかしソビエトロシアには帰らなかった。1937年パリで客死、とある。

ロボット化された人間像

結局ソビエト的な権威主義、教条主義、画一主義、反文化主義、工業生産主義、独裁的支配などが人間的には何を生んでいくのかというある種の預言的、超未来的なイメージを構想して書いた小説である。実際のところそんなに発禁にするほどの内容かとも思える。ロボット化された人間像というのが彼の言いたかったことではないだろうか。やはりそこがソビエト政府なりスターリンは気に入らなかったのか。あまりに当を得た内容だったからか。この本を読んで体制批判と読めるというのは相当な読解力を必要とするような気がする。そういう言い方がおかしければ、体制側は相当細かいところに神経を使っていたということだろう。ペレストロイカの時にロシア文学史に復活してきたという。(パステルナーク「ドクトルジバゴ」などとともに)

作風がフランスのアバンギャルド的と川端香男里は書いているが私から見るとドイツの表現主義に近いような気もする。彼の表現の極端な比喩などを見ると文学的表現主義のように見えてくる。

本の内容

なかなかむつかしい。言ってることがわかりにくいのである。極端な比喩と書いたが、どこで何をしているかが読み取れない。大きな筋だけ要約すると、いかにもロボット化された人間がロボット化されることを喜んで受け入れている体制の日々の生活(いろんな規約がある)についての記述であるがこれは極端に未来をデフォルメしている。そのことが体制批判につながるのである。また主人公はインテグラルという飛行物体の技術士である。設計を担当していた。その彼が実験飛行の時に、その飛行物体をどういうわけか最後乗っ取る計画を主人公の関係ある女性が立てていた。しかし現実にはできなかった。そのことによって何かを発見した。人間的なものの発見があった。また最後の革命は嘘ではないかという疑問もここには出てくる。それは最後の数字というものはあるのか、という疑問と同等とされる。この日々の生活や何かの事件はたぶん当時のソビエトで起こっているいろんな事件や問題が背景にあってそれをパロディ化したり風刺したりしているので、そういうところが本来的に理解されればより面白く感じられるものになるはずである。なかなかどんどん読んでいき、筋を追っていけるような小説ではない。日々のこのロボット的ユートピアでの生活とそこに住む人間の感情が日記のように書かれている。

要するに、完全な革命が終了してしまって最高の幸福を得られる条件を体制が作ってくれた世界を暗示している。(=ソビエトの言うユートピア)住居はすべてガラス張りで誰が何をしているのかわかる。また個人は名前はなくて記号なのである。I-105号などという本当に記号で呼ばれるのである。我々の名前が記号である、などと言われることもあるが、本当に記号になると能面のようでイメージが出ない。つまり漢字やカタカナや英語やロシア語というその世界にある歴史的に作られた文字と意味ある言葉を使うということは無機質の記号ではむしろなくて、その人が背負った歴史的文化的遺産を想像させるもので、名前によってその人自身のアイデンティティが得られような仕組みになっている、ということに気が付く。

この小説では魂を得る(人間的になる)ということは病気になり治癒する必要があるというように、究極の革命の理想(当時のソビエトのめざす体制)を追求するとこうなっていくのでないかというような暗示である。極端にデフォルメ化された未来像である。だから批判的、反ユートピア的、反共産主義的と言われるゆえんであろう。

あとがきによればいろんなパロディが使われているということだが、我々にはわからないことだらけである。ただ数学をパロディ化しているということはある程度わかる。

この小説の手法

まさに化構として、人間が、究極の誰かが考える理想世界=ユートピアに住むことになるとどうなるのか、という絶対的仮定の上にこの小説は書かれている。まさに全く現実ではない。現実にありえないくらい遠く離れている。そういう世界を描こうとしたということである。だから逆に人間を抽象的に浮かび上がらせる。人間がどうあるのが本来的であるかというような大所高所の議論といってもよい。極端なデフォルメ化された世界を見せておいて変ではないか、おかしいではないかという疑問を持たせる。そういう構造になっており、この小説の手法はある意味人間を考えるには重要な手法であるといえる。

この本の面白さ

川端香男里の解説ではH・Gウェルズと比較されるというようなことを書いているが、今この現在でこの本を読むと彼の比喩の面白さに驚嘆する。素晴らしいの一言であり、こんな比喩を使える人の本を今まで読んだことはない。その描写の一つ一つはわかりにくい。しかしその比喩の奇異な言葉になれてくるとしだいに素晴らしいと思うようになる。またこういう表現をしない文章というものに何かしら不足感を抱くようになる。

この本との関連

香港、そしてチベット、ウイグル自治区問題などで中国のありかたには西側諸国はこぞって反対を表明している。ユニクロやZARAなどを販売する仏の4社に対して人道への罪容疑で捜査とある。(朝日21年7月2日付夕刊)

現在の中国に関しては、賛否両論ありで、やはりこの13億の民を統一し管理していくにはこのような共産党独裁、強権政治であっていいし西側のような国民主権、人権の尊重の考え方は、各国別でありうる、という考え方を表明する人々もいる。確かにロシアソビエトとはやり方は違うのであるが、人間の持つ固有の思想や政治信条、信仰の問題に国や政治が本当に極端に関与し、極端に制限していいのか、という疑問、また、幸福という関数=経済発展、経済的不満足はないというユートピア的世界像を与えることによってその他の制限を合法化する、という疑問はこの本では極めて明確に浮かび上がってくる背景の思想である。(参照、共産党100年習近平演説要旨、日経2021年7月2日付朝刊)

これ以上のことを言う必要はないと思うが、この本はきわめて現代的な疑問に満ちた問題の書である。