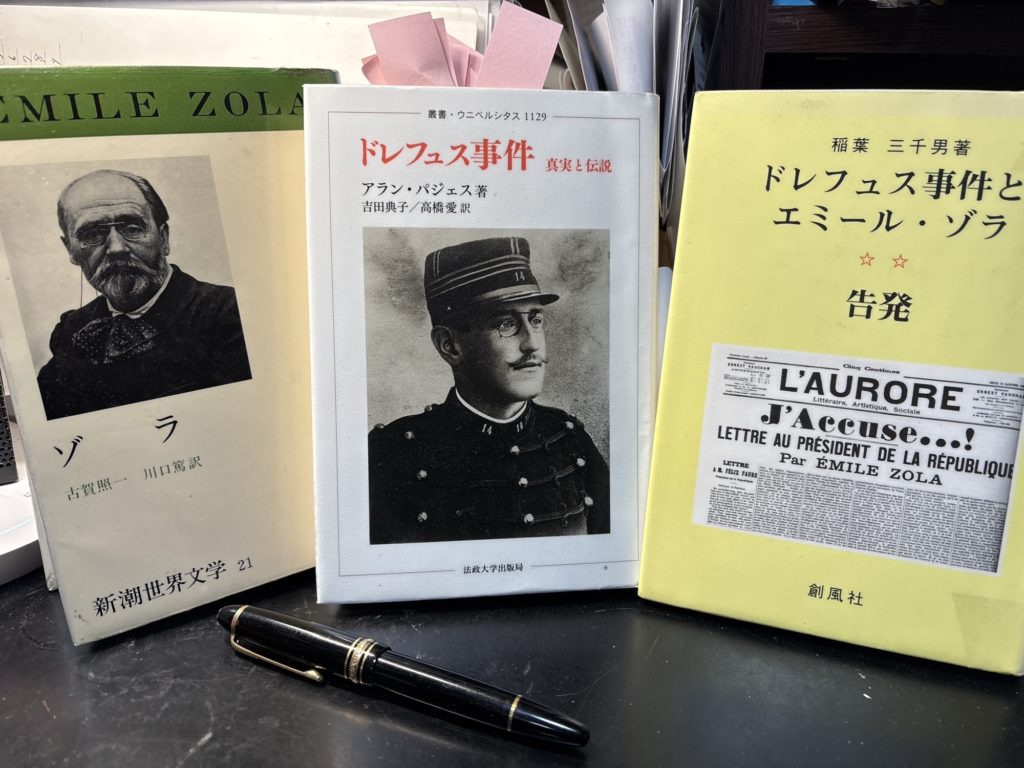

「ドレフュス事件、真実と伝説」アラン・パジェス著、吉田典子/高橋愛訳、法政大学出版局2021年6月発行

どんな本であるか

この本はドレフュス事件に関しての全体的な説明というよりも、ドレフュス事件をよく知っている人たち、専門家などに対して、事件での様々な状況や疑問点に関して、現在から振り返って見るとあれはどうだったのかというような、問題別検討というような体裁をとっている。ということから事件の全貌を知らない人には多少困惑させられるところがある。そうはいっても大体概要はつかめる。

なぜ私はこの本を読むのか

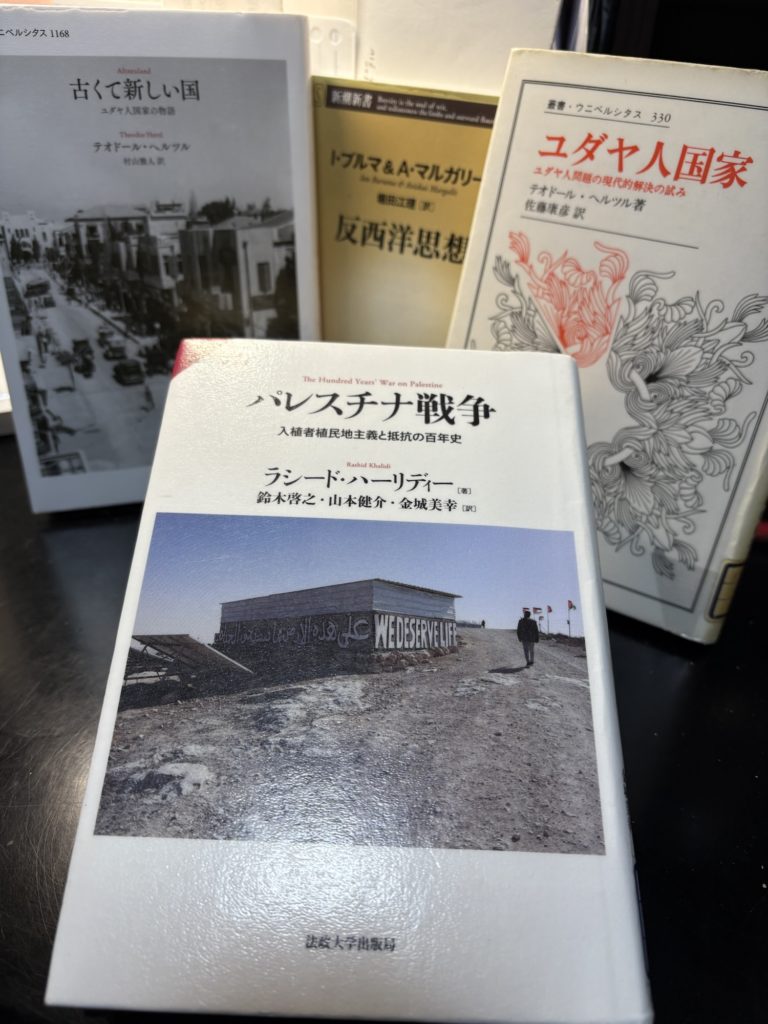

ガザの停戦に関して現在(25年3月6日時点)で、イスラエルとハマスの間での停戦交渉第二段階めに入ろうとしているところでもめている。このイスラエルの問題を考える中で、この有名な事件について名前だけは知っていた。しかしそれが何だったか知らなかった。これも何かのヒントになるのかと思って読み始めた。

“ドレフュス事件を知ってるだろうか?” の続きを読む