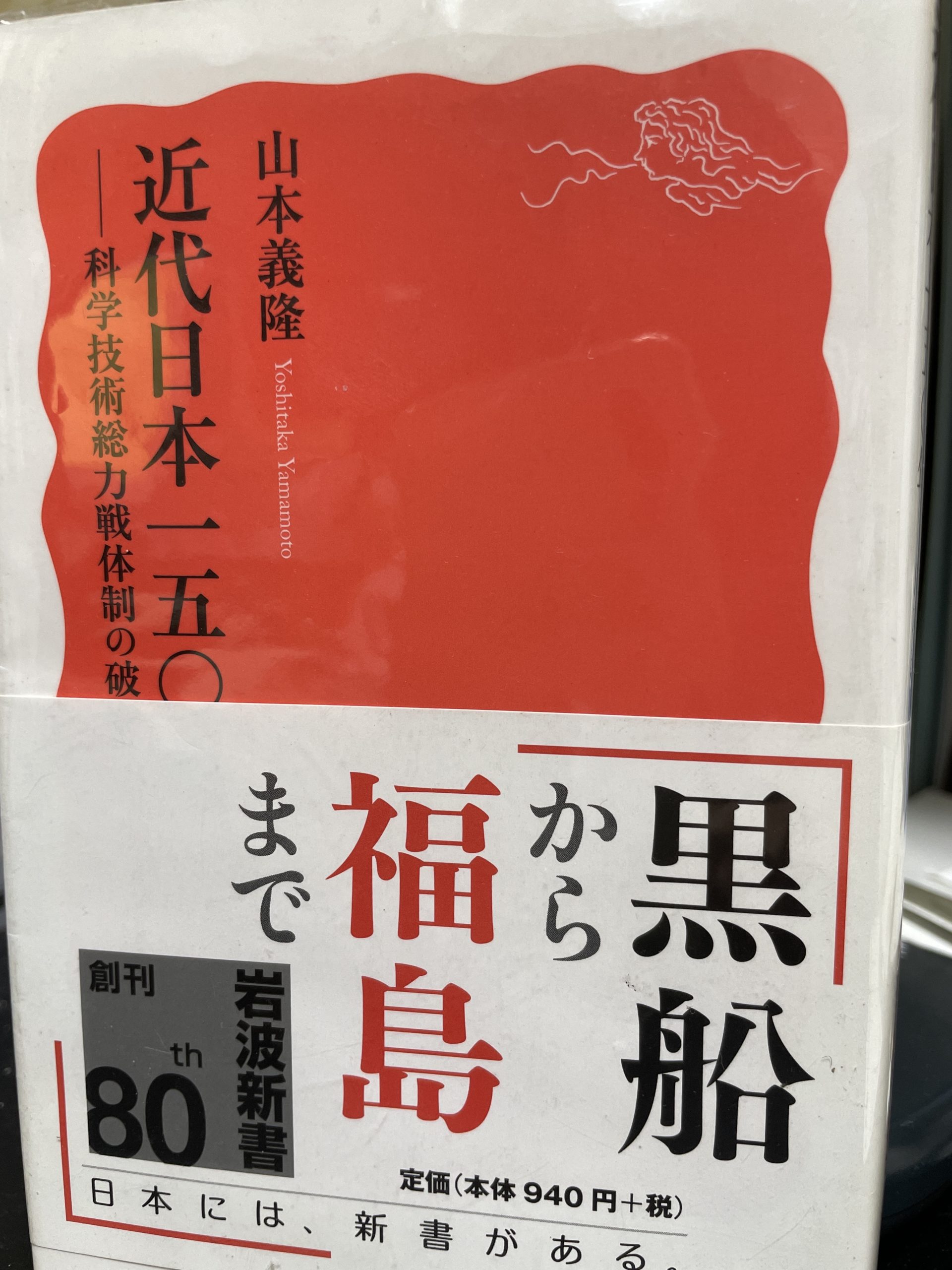

山本義隆「近代日本150年ー科学技術総力戦体制の破綻」岩波新書2018年発行

山本義隆という人を知っているだろうか。

東大紛争のころの東大全共闘の代表と奥付けにはある。我々が見ていた東大紛争のころの代表だった。当時は有名な方であった。いつも何本かの自分の科学論文をポケットに入れて大学構内を歩いていたというような逸話が今でも思い出される。細かいことはわからないが原子物理学専攻だったように思う。現在駿台予備校講師とある。

内容

この方の書かれた日本近代史であり科学技術を中心とした歴史である。

この本の問題意識としては、①科学、技術というものがどのように近代日本では受容されてきたのか、②明治以来の戦争、第二次世界大戦までの戦争によってどのように科学、技術が利用され、どのような方向へ進んで行ったのか。

③最後には福島原発の問題まで来て、これを批判的に考える。

この流れの中で、明治から福島原発の失敗までの歴史を科学、技術的に総括するとすれば、日本は150年間、戦争と総力戦への利用という方向で使ってきた、その結果が福島の失敗であったといっている。

ある意味自身研究者としての自己批判的な内容があるといえるだろう。

著者は他にもたくさん科学、技術史を書いている。特にみすずから出た「磁力と重力の発見」は有名である。また原発についてもいろいろと書いている。

どう読めるか

私の場合、科学、技術史というとすぐ敬遠したくなるほうである。またこむつかしい議論で幻惑されるのかと思うと途中で投げだすだろう。

しかしこの本は岩波新書であり小型である。また山本義隆という人が科学、技術を批判的にみる、という新しい視点がありそうである。またこの方は在野である。予備校講師だ。東大紛争の時にやめていなければ東大やほかの大学の教授にはなっていてノーベル賞候補にでもなったかも知れない。今では大学にいないということの制約はあるのかもしれないし、逆にそれがゆえに新しい発見があるのかもしれない。ある本のあとがきには神田の古本屋を歩き回って中世の本を探したり、今でもWINDOWS3.1でテキストエディターWZエディターを使っていると書いてある。本は国会図書館、都立中央図書館などを使っており、研究集団とは没交渉だと。このような発言からすれば、生活も苦労しているのかと思ってみたりした。しかしこの在野にあるということから非常に期待して読み始める。

ただし、最初に書いてある「総力戦」という使い古された文字は気になっていた。

内容は技術史、科学史的にみると日本の150年は何であったか?を批判的にとらえる問題意識の書である。

最後の戦後の原発開発のところが重要テーマである。

ここに来るまでの長い戦争と総力戦のための科学、技術の利用という歴史がある。ただしこの明治から第2次大戦までの歴史に関してはその通りとは思うがあまり新味はない内容となっている、といったら叱られるかもしれないが、資料的には2次資料が多く勉強としてはいいが本当にそこに問題があったのか、という根本的理解ができない。

下敷きとして、山之内靖「総力戦体制」ちくま学芸文庫2015があるのか引用文献には載っている。また総力戦、戦時動員体制を導いた知識人を批判した中野敏男「大塚久雄と丸山真男ー動員、主体、戦争責任」などがあるような感じもする。

総力戦

総力戦批判論というのは、案外古くて山之内靖が1970年代辺りにはそういう論文も出ていた。また最近でも多くの経済学者が戦時体制が残っている経産省というようなことを言われる。つまり第二次世界大戦のころの戦時総力戦体制が今なお官庁関係には寝強く残っているということを言っているのであるが、システムがあっても主体となる人物が変われば変わってしまうだろうという問題意識はほとんどの人にはなく、最近の震災や災害現場にボランティアに行くのも総力戦大戦の大衆動員と同じだとか、たぶんそういう学者はオリンピックについてもそういうことを言うだろう、とは思うが、総力戦だからというだけでは批判にならない、と私は思う。各国でも同様だったのでイギリスやフランスの総力戦は良くて日本はだめなのか、そういう意味では普遍性のない議論、根本的な問題を摘出できないように思う。

総力戦という一言で日本の科学、技術を取り扱った内容であるが、実際のところ違う方向はなかったのか、そうではない科学の方向の芽ははなかったかというような多様な視点がないとこれだけでは歴史を批判しているようで誰も批判していないような気にもなる。マルクス主義にも同様なことがあって、学者である帝大の先生たちは、この本にも書かれていいるが国民社会主義になびいてしまった。多くの学者がそうであったが、しかしそうでない学者も一部にはいたのであり、帝大を辞職したりやめさせられたりされた教授もいた。科学者にもそういうことがなかったのか。疑問とするところであり、今後の日本を考える上ではそういう方たちの考え方などが非常に重要となってくるだろう。

終わりに

内容的にはいちいちがもっともであるが、歴史の本としてはなんとなく片手落ちのような気がするのは私だけであろうか。

そんなことを言ったら身もふたもないのである。せっかくこういう我々が読めるような本が出たのである。文句を言う前にじっくりと読むべきだろう。また科学、技術の歴史の問題というのは非常に重要である。科学、技術者の系列、また技術の系列などがないと新しい発見や技術の改良、応用などができない。そういう系列の存在も重要だろう。そういうことには目を開かせてくれる。また明治以来多くの最新機械を欧米から輸入してきた日本であるがそれを使いこなしメンテナンスができる職人的な技術屋が日本にはすでに何人もいたことも記されている。このことは非常に重要である。我々も会社の仕事である種の機械を買うことになったときメンテナンスをどこがやるのか、何年やってくれるのか、そういうことが重要問題でもあった。彼の描く落穂ひろいのようにこぼれているはしはしの技術屋らしい言葉が面白いし、そういうことが新鮮で日本の希望でもある。

やはり、ついでにみすず書房の「磁力と重力の発見は」は読むべき本と思う。苦労して書いたことが偲ばれる本である。