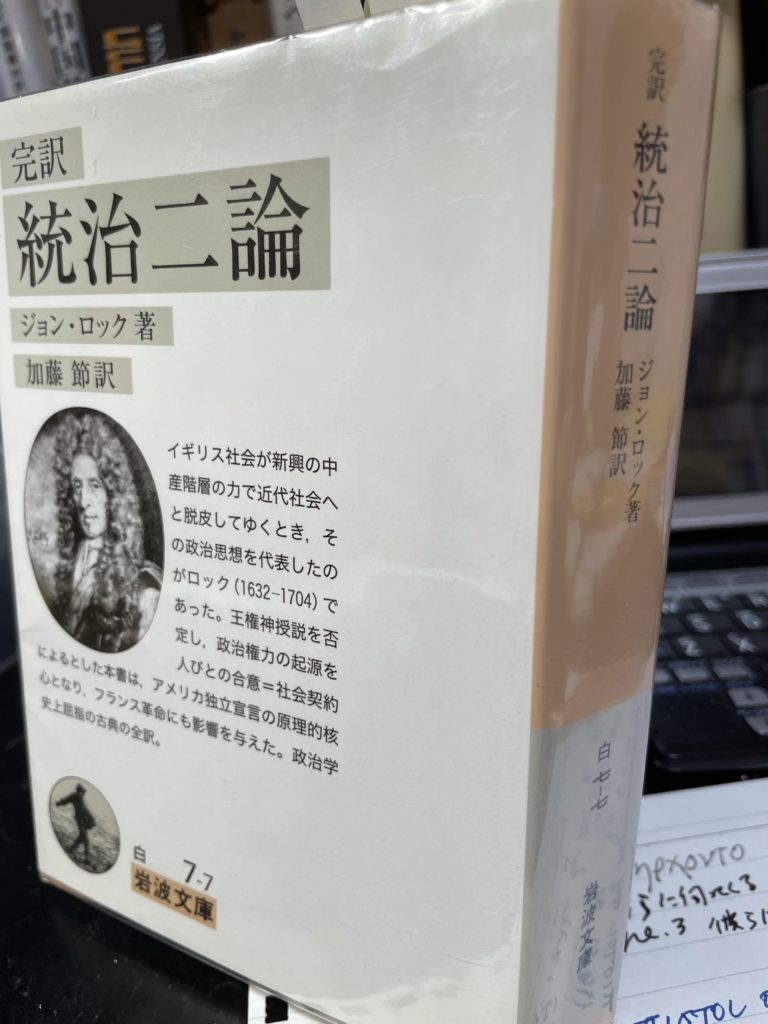

ジョン.ロック「統治二論」(1713年第三版)加藤節訳 岩波文庫 2010年発行 総ページ619プラスα

初めに

結構長い本である。(読むのに約一か月かかってしまった。)まず統治二論という事から論が二つある。まず初めには、王権神授説への批判的内容である。その次には、いわゆる社会契約論といわれているロックの核心部分が書かれている。中央公論社の世界の名著シリーズの「ロック、ヒューム」の巻では(第27巻)統治論とあり、彼の社会契約論である後半部分だけが訳されている。前半も過去には訳されている。(2冊出ている)しかし入手しやすい、読みやすい形で前半が出たのはたぶん初めてではないか。

統治二論、ー前編では、サー、ロバート・フィルマーおよびその追随者たちの誤った諸原理と論拠とが摘発され、打倒される。後編は、政治的統治の真の起源と範囲と目的とに関する一論稿である。ー

という但し書きがある。

この本の非常に現代的な意義を感じる

この本をどう読むか、なぜ今読むか、どういう文脈で読んでいくか、ということをまず考えてみる。日本の政治状況、香港の愛国法、タリバンのカブール制圧、プーチンやベラルーシの独裁政治、中国の共産党一党独裁政治、またそれによる台湾併合問題、北朝鮮、またシリアなどにみられる戦争状態などすべての社会の政治状況をかんがえる基本となりそうだ。

特に後半

特に、後半は非常にわかりやすく社会の成立の構造について語っている。社会契約論という言葉に惑わされず、読んでいくことが必要だ。非常に単純化しわかりやすい。先行する思想がどういうものであったか勉強不足で知らないが、ロックのつかんだ自然状態から社会状態へ移行という問題のとらえ方によって社会が一挙に明晰に理解され始める。この移行は、どういう事情があるのか。自然状態の状況についても彼は自信もって明白に語る。自然状態は自然法が各自を拘束している状況である。この場合は個人の固有の権利、固有権(身体、財産、自由)を保全するために、法律はない、さらにその裁判官もいないがしかし共同の生活をするために守らなければならない法(自然法=誰もがそれに従わざるを得ない法)に従っている状態、これが破られるとすぐに戦争状態となる。弱肉強食状況が生まれる。しかし一般的に各自が均衡(=平和)している状況では自然法が依然として生きている。この状況はある意味非常に不安定でもある。そこで互いに社会に委任代理を置き彼らに立法権、裁判権を与えることにより社会が成立していく。人民の代表者に信託する。代表者は公共善のため=各自の持つ固有権の保全のために活動する。それによって自分も逆に拘束されるが、相手も拘束することによって各自の固有権は保全されるという考え方である。これが一般に言うところの社会契約論である。社会契約論という言葉から入るとそんなことあるかということにもなるが、自然状態の問題から入るからこの委託、同意、信託などという言葉が生きてくる。

社会成立の考え方

ここの社会成立のための考え方が自然状態から社会状態への移行と考えられているところに非常に特徴がある。この自然状態(自然法が支配する状況)という概念と社会状態という概念をうまく対比しながらすべての政治権力について洞察していくのである。社会状態というのは基本的に代理人に合意に基づき委託する、あるいは信託するという行為である。これは現実的には暗黙(黙示的と書かれているが)の承認である。つまり人民がそのことを納得して、同意し、黙認している。特に王権=支配者の権利とその制限という問題は王にも立法の制約があることをはっきりと明示している。そこは天皇とは違う面があるが。最後には革命の権利、抵抗の権利というテーマもあり、この本の最後のほうは特にその種の問題で論争的であり面白い。

この17世紀の終わりから18世紀初めの時代にこういう考え方が出て来るということ自体がものすごく革命的である。イギリス名誉革命に影響を与えたかどうかは不明であるが、アメリカのイギリスからの独立については実際にこの思想の影響があったそうだ。

振り返って現在の政治状況を見る

ロックはどういう問題意識であったとか、どういう学問をしてきたとか思想史の中での位置づけなどのような学的な探求も必要と思うが、私の関心から言えば、社会成立についての独自な考え方がここには示されているということだ。つまり我々も自ら自然状態と社会状態では何が違ってどういう方法、原理が介在して今のような社会が成立したのかを考えてみるということは非常に重要なのではないか。なにゆえに中国では共産党一党独裁が通用するのか。そういう独裁政権=これは君主制などと似ているともいえるが、立法権はどうなっているのか、選挙はどうなっているのか、中国13億人の社会だからこの独裁は問題ない、とかヨーロッパの思想でまたはアメリカの価値観で割り切ってはいけないなどといわれるが、本当にそうだろうか。そういうことに関しては中国には中国独自の進むべき歴史があるというような考え方で本当にいいのか。ウイグル自治区の強制学習、香港の愛国法はロックの言うところの固有権の侵害ではないのか。この当時の固有権というのはブルジョワジーの特権のような権利であるという批判もあるが、我々も社会成立の基本にさかのぼって今の世界政治を見る必要がある。そういう意味ではロックの考え方は非常に示唆に富んでいる。彼の考え方は革命まで突き進んでいるのだが、マルクスの革命とは全く違って、社会に委託した立法権なり王権というものがその役目を果たさないときは社会状態といえども自然状態に戻った時の状態であるとみなし、革命権も人民は持っているということを語る。これも人民自身の持つ固有権の保存というテーマである。またどういう場合に革命権、抵抗権が認められるのか。こういうことについては最終章に詳しく述べられていて非常に面白いということが言える。(権威についても期間限定である、という考えかた。親の権威については子供が成人したらなくなる。王の権威も社会成立のための固有権保存に寄与できる時にだけ権威があるという発想である。)

追記

前半は神が嘉したもう人物が王となるということだ。天地創造のアダムには最初から神が王としての権利を与えた、というものである。そのことを批判しているのだが非常に微に入り細に入りである。この話がこの本の約半分であるが、たぶん多くの人はこのあたりのテーマは興味ないともいえるだろう。またある本=つまり王権神授説を書いた人物の論理を批判しているもので、その本を読んでいないとある意味わからないともいえる。しかし何を説得するにしても聖書を持ち出さないといけない。こういう場合の聖書は救済の書というより法律のための書ともなってしまう。だからそういう意味では支配者のための書物でしかなくなってくる。