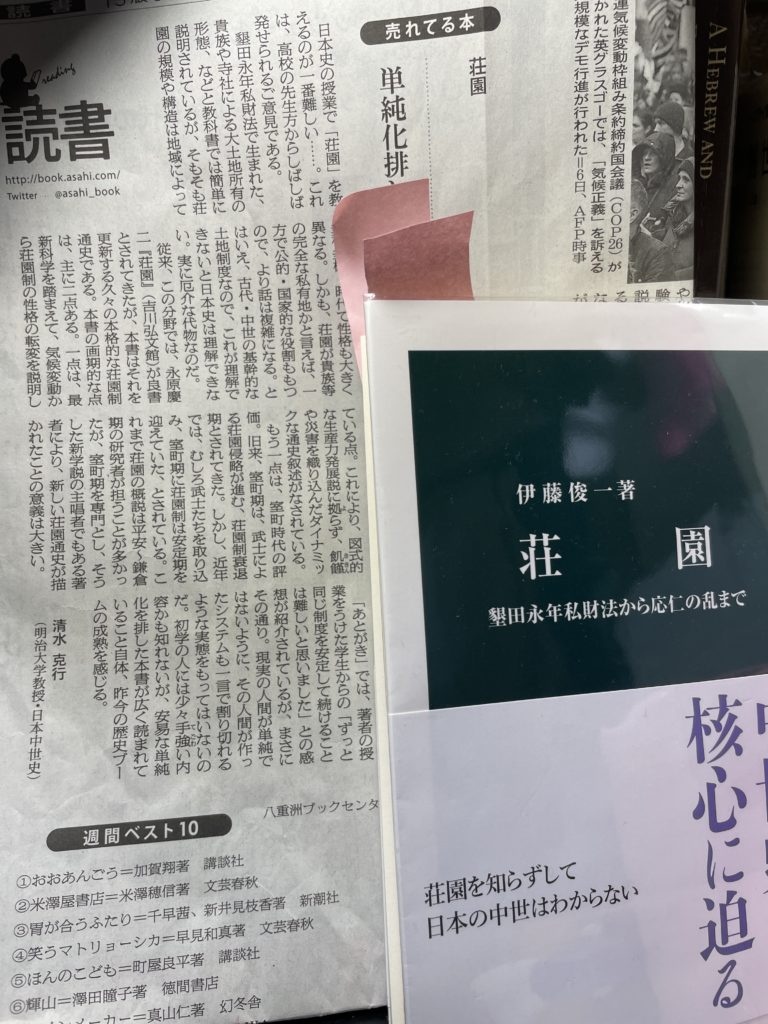

伊藤俊一著「荘園ー墾田永年私財法から応仁の乱まで」中公新書 2121年9月初版発行

この本をなぜ読むのか

朝日新聞、2021年11月20日付読書欄にて取り上げられた。清水克行(明治大学教授日本中世史)という方の紹介記事があり、50代以上の男性中心に読まれている様である。4冊4万部。独ソ戦ほどではないが、この地味な本としては売れているほうだろう。

この記事にも書いてあるがこの分野では永原慶二の「荘園」(吉川弘文館)、石母田正「中世的世界の形成」(岩波文庫)、網野義彦「日本社会の歴史」(岩波新書)などの業績があり、彼ら大御所の見解が固定化された常識になっていた。大体、永原、石母田の二人はマルクス主義歴史観である。また米、農民主体歴史観だ。その後の網野はそれを批判して出てきた。特に石母田については厳しい批判をしている。かつてはマルクスとの関係で奴隷制、封建制という論争の多い分野だったが最近ではあまり人気のある分野ではないそうである。学者間での人気なのか読者市場が少ないのかわからないが。またよく日本の封建制という言葉が西欧から来た封建制と同じであるという理解が以前から長い間あった。しかしこれは似て非なるものだという見解が現在では出てきている。これもマルクス主義の歴史一直線的理解のたまものであるが、現在この見解は崩れてきている。ということで、ある意味地味な、しかし重要な日本の構造を知るために欠かせない分野で良書が出たというので早速読んでみた。

読後

荘園というのは、国の税金的に相当優遇された特殊的、特恵的な私有農地を中心とした領域ということである。荘園の歴史とは簡単に言えば、この優遇される領域を誰が実質的に支配するのかといった、この支配権の交代、移動、構成の移り変わりの歴史である。荘園の土台となる農地での農民は米を作るという一事で何百年も変わらない労働をしている。その上にいる上位の支配権が変化していく。

確かに今までの荘園観とは違うだろう。まずマルクス主義的な奴隷制という見方はほとんどなくむしろ、最初の班田収授などは良かったと思われる節がある。(この本の終章、荘園とは何であったかに明らかにされている。)また荘園の果たした役割も悪いことばかりではなかった。著者の一番の荘園の功績は里山をのこしたことだという。(持続可能な経済圏)

当初の口分田は一人一人に田圃を与えてそこから3から10パーセントの年貢を納めるとあるので、江戸時代に生かさぬよう殺さぬようというのとはだいぶ趣は違うようだ。また初期荘園になると自分の所有している口分田プラス荘園の仕事がありこれも実際には実入りのいい仕事だとある。

しかしこれを読んで荘園制そのものを分かりうるかというと相当分からなくなるのではないだろうか。新聞の書評でも初学者にはむつかしいとある。分かったようなわからなかったようなというより、荘園制というのはむしろわかりにくく簡単な構造としてとらえられないということでもある。支配層から出るいろんな令がどんどん変わっていくその変化と実態は同じなのかどうかもよくわからない。何度か読めば頭に入るようなものかもしれない。特に中世史の専門用語を理解していく必要がある。

また天候の変化が一年ごとに分かるようになっているようで、その科学の成果も生かしながら論じられている。(中塚武、年輪酸素同位体比の研究による降水量の変動)また途中途中で義経の話や北条政子の話などが織り込まれていて歴史物語としても面白いとも思える。

また最後に農民の姿が描かれている。これも重要だろう。特に飢饉、飢餓の多い中世時代の農村は、そういう困難な状況にありながら年貢の減免要求などや二毛作、二期作などの工夫をし、そのことによって次第に自立してきている。農業経営、互助会の仕組みなど惣村内部での結束や農業技術の蓄積などから、上位の権力者と争う場面もあり、そのことによって自立化の兆しが出て来る。

問題

私の問題意識と残された問題としては、やはりこの荘園の時代は長かった。約750年続いていたのである。この時代の人の思想がどういうものであったか、荘園制とは天皇を頂点として多層的な支配関係である。何重にも農民が生産したものを少しづつ盗むように取り上げていく仕組みだ。こういうものが日本人の性格を決定的に決めたのではないかという気がしてならない。

大手商社が2次店、3次店という系列を作り、下手をすると4次店などといって消費者に届くまでに何軒もの会社が介在して口銭をとる商売というものが一般的にあるが、こういうのはこの時代の面影を残しているのかもしれない。それに「結構」という言葉がイエス、ノーのどちらもあらわすというような使い方で通用しているのはこの時代に育まれたものかもしれない。これは天皇制的階層性とでも言いうる世界なのかもしれない。

またもう一つ問題がある。それは仏教である。やはり長い間、東大寺を頂点とする仏教は、天皇という支配層のお気に入りの宗教だった。この荘園制でも出てくるが、相当にこの恩恵に浸ってきているということがはっきりする。そういう意味では国家護持宗教としてはいいのであるが本来的宗教としての仏教は鎌倉時代を待つ必要があった。そういう意味では支配層に必要な支配者型宗教として仏教は歴史上成立していた。ヨーロッパのカソリックと同様だ。この点は経済的にも実証されているので興味のある方はその箇所だけでも歴史認識上重要と考えられるだろう。非常に世俗的であることが言える。

ついでに

この時代の用語がある程度新解釈とともに明確に語られているということはわかりやすい。

例えば国司、群司、名、地頭、守護、領域型荘園、寄進型荘園、在地領主、知行国制、最後のほうに出てくる惣村という言葉も明確に書かれている。

最後にもう一つ、律令制にしろこの種の法律は中国から来たものであるが、そういう中国の法律である漢文を逐一翻訳して日本に適用しようとしていた知的官僚層というのはどういう人たちであったか。この本には貴族の官僚養成機関である大学に貴族ではない郡司でも優秀な人たちは入れる(空海はその一例、2年で中退したとある)という記載もあるのでこの辺りはもっと詳しく知りたいところでもある。つまり中国の法律を研究する機関(当然その他の文化的なものも含めて)があったということである。当然ながら日本の朝廷には中国人や今でいう韓国人もいたし、北方民族の関係者もいたとする著作もある 。