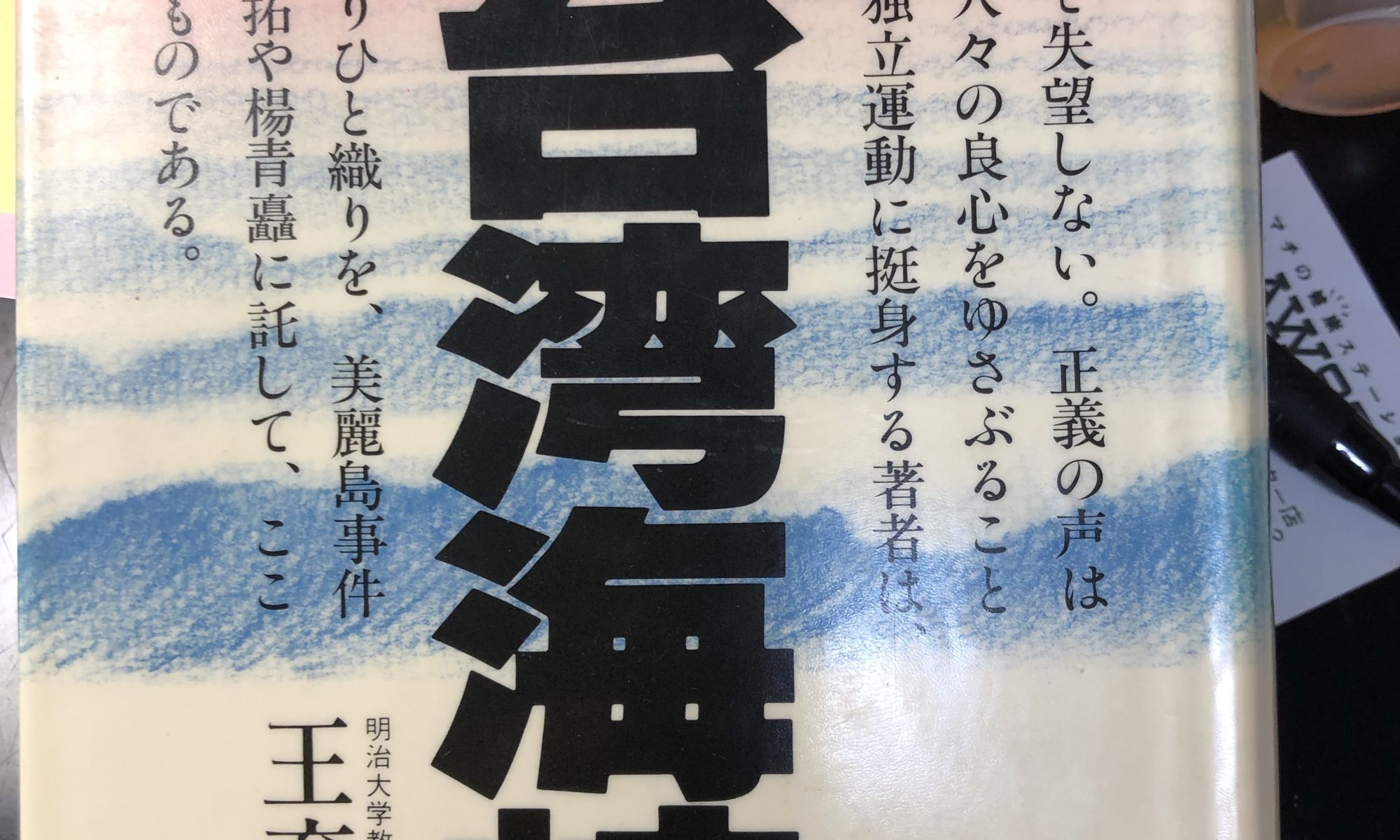

「台湾海峡」王育徳著、1983年発行、日中出版社

この本は簡単にいえば台湾における文学=小説の戦後の傾向と問題点を書いたものである。(1945年から70年前後まで)しかしこの文学史から透けて見える大きな問題を著者は書いている。

妬みと嫉妬の重要性といじめの問題

「いじめと妬み」(戦後民主主義の落とし子)土居健郎、渡部昇一、PHP研究所、1995年発行(全部で173ページ)

(戦後民主主義の落とし子)という言葉は渡部昇一的な注釈である。土居氏はそういうことを語ってはいない。この本は対談なのか書いたものを対談風にしたのかよくわからないが、多分対談だったはずだが、対談とは書いてないし、章立てなどあってそれぞれの方が書いた様な感じも持たせている、ので風変わりな本である。この本は「甘えの構造」で関心あったついでに読んだものであるが非常に重要なことが書かれている。

“妬みと嫉妬の重要性といじめの問題” の続きを読む

今更ながら「甘え」の構造の奥深さを知る

「あまえ」の構造、土居健郎、弘文堂、昭和46年初版(1971年発行)奥付を見るとその後11年間に133刷というので、驚異的な発行部数であっただろう。インターネットに載っていたのは20年間で150万部、英仏独ほかの6各国で翻訳されているという。(これで計算すると1991年に150万部だからそれ以後もあるのでさらに上乗せされていることだろうと思う。これはまさにベストセラーである。)

“今更ながら「甘え」の構造の奥深さを知る” の続きを読む

現代、自律する主体性をいかに獲得できるか。

「日本の個人主義」小田中直樹、ちくま新書、2006年発行

1、なぜこの本を読むか

これは、大塚久雄の近代化の人間的基礎、を読んだときに現在大塚の批判はどうなっているのかというのを知りたくて、関連本として読み始める。大塚批判の本をインターネットで調べると結構多くて、内容も千差万別であり、多くは大塚はもはや時代遅れである、また彼の学問は学問といえる代物ではなく説教だというものもある。

“現代、自律する主体性をいかに獲得できるか。” の続きを読む

二つの自由問題、近代化の人間的基礎

大塚久雄、近代化の人間的基礎、岩波書店、全集第8巻

(この本は筑摩書房刊であったが、大塚久雄著作集に第8巻に入った。)

大塚久雄は戦前戦後の経済史家として超有名。しかし大塚は終わったと言われて久しい。経済史もグローバル経済史であると言われ、資本主義発生史論のような問題意識がなくなってきたためとも思われるが、当時から近代主義者、イギリス基準の歴史観と批判され、また今は大塚の言説が戦前戦後で一貫していず、総力戦の戦時経済の旗振り役であったような批判もまたたびたび出てくる。

“二つの自由問題、近代化の人間的基礎” の続きを読む

人生に本当に必要なものが何かを考えさせてくれる。

フランクル著、夜と霧、(ドイツ強制収容所の体験記録)みすず書房、1961年発行、正確には本書の題名は「強制収容所における一心理学者の体験」

1、ナチへの告発がテーマではなくて

この本をいま冷静に読んでみると、ナチズムへの告発というような本でないことがよくわかる。ある意味極限状態に置かれた人間が最後は何をよりどころとして生きていけるのかというテーマだ。

“人生に本当に必要なものが何かを考えさせてくれる。” の続きを読む

続、ヘーゲルの哲学からわかったこと②

ヘーゲルとその時代、権左武志、岩波新書、2013発行、800円

この本はまた別のことで重要性を持っている。認識の哲学のことは少し置いておいて、マルクスへの批判が提示されている。どういうマルクス批判かというとロシアや東欧で起こった革命の結果が共産主義独裁的、思想統制的、民衆に対する抑圧のシステムとなった契機にこのマルクスの考え方があるという。

“続、ヘーゲルの哲学からわかったこと②” の続きを読む

続、ヘーゲルの哲学からわかったこと①

(1)ヘーゲルとその時代、権左武志、岩波新書、2013発行、800円

ヘーゲルの「哲学入門」(岩波文庫)をよんだので、理解を深めていこうと思って手にした。

また、この「哲学入門」を読んで後で気づいたことがある。それは、我々の何かを知る、何かを見る、何かを考える、何かを表現する(認識と表現)という作業をするときに、西洋の認識や表現の仕方と日本及び東洋では違うのではないかと感じる。

“続、ヘーゲルの哲学からわかったこと①” の続きを読む

ヘーゲルの哲学入門を読む

「哲学入門」ヘーゲル著(1809-11年に書かれた、ドイツでは1840年に出版)、武市健人訳、岩波書店発行1952年1980年で30刷。(岩波版はドイツ出版後110年後である)

古典中心

70過ぎてから、読書にも時間の制約あることを知り、何でもかんでも読める時間はないと悟り古典に集中していこうと考えて読み始めたのがこの一冊である。哲学の本については、まじめに一冊を読んだことはほとんどないが、ハインリッヒハイネの「ドイツ古典哲学の本質」岩波文庫版は読んだ。これは哲学の本であるが、哲学そのものではない、哲学の歴史的流れである。ハイデッガーの場合もそうだが、読み始めると何を言っているのかわからなくなるがゆえに、途中で放り出してしまう。

“ヘーゲルの哲学入門を読む” の続きを読む

中東の縮図、シリア内戦の理解のために

「シリアーアサド政権40年史、アサド政権ははなぜつぶれないのか。」

国枝昌樹著、2012年発行、平凡社新書

この著者はエジプト大使館、在ヨルダン大使館、在シリア大使館(2006-2010)大使館の一等書記官など歴任。2010年に退官。

シリアには問題の時期に足かけ5年いたことになる上、エジプト、ヨルダンの大使館勤務であるから中東情勢には詳しい。

本日(10・23、朝刊)の朝日新聞が報じるところによると、クルド人の武装組織(YPG)をトルコが軍事的に圧倒したため、シリア北部国境地帯の安全地帯構築のためYPGの撤退を米国と合意120時間の停戦合意にこぎつけた。日本時間23日午前4時まで。まだまだ戦争は終わらない。

“中東の縮図、シリア内戦の理解のために” の続きを読む