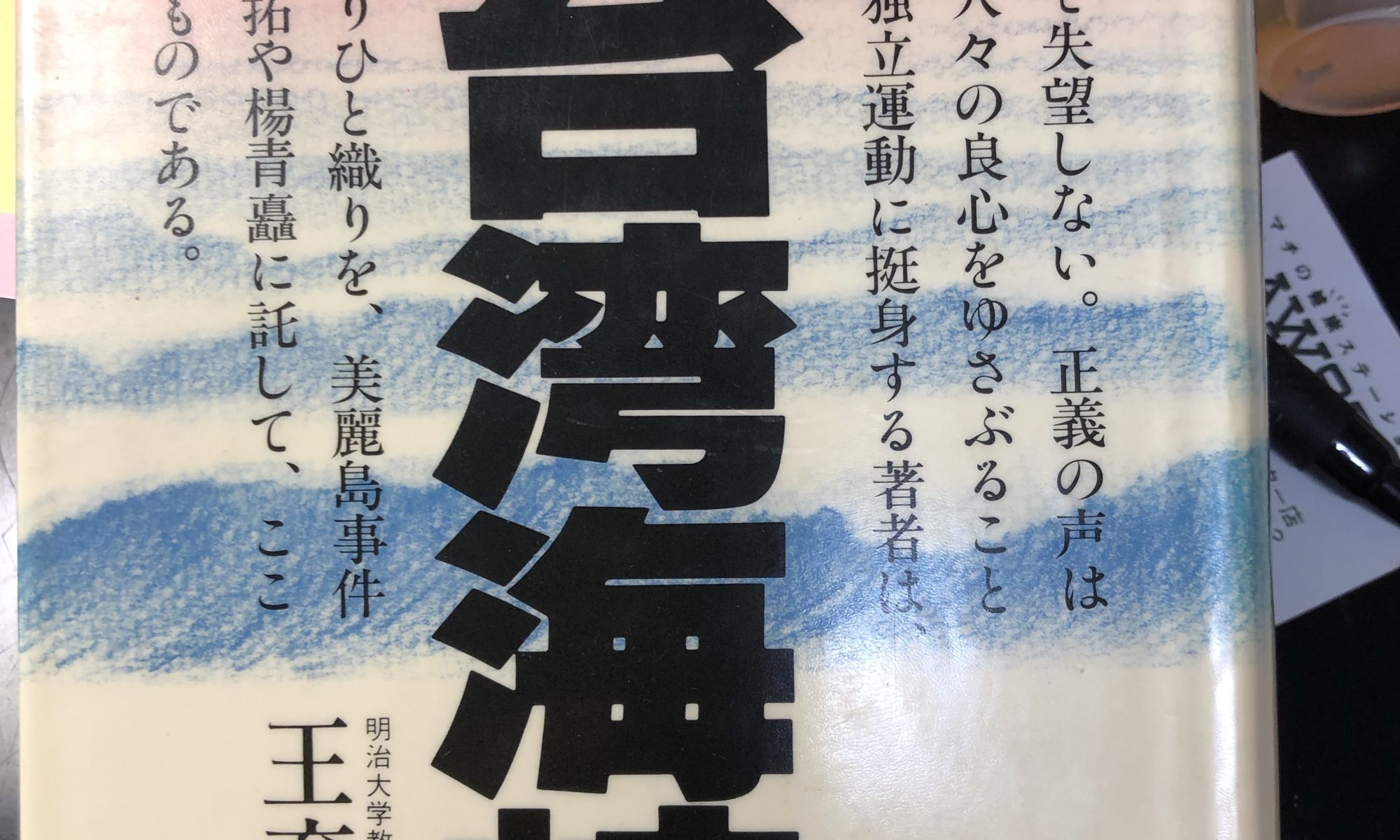

「台湾海峡」王育徳著、1983年発行、日中出版社

この本は簡単にいえば台湾における文学=小説の戦後の傾向と問題点を書いたものである。(1945年から70年前後まで)しかしこの文学史から透けて見える大きな問題を著者は書いている。

歴史的にいえば、日本は太平洋戦争に敗北して、1945年に台湾の植民地から撤退する。その代わりに中国の蒋介石の国民党政府が200万ともいえる人数で台湾に逃げるように入ってきた。その国民党がまた台湾を植民地であるかのように統治した。

「犬が去って豚が来た」といわれるゆえんである。この本を読むとなぜ台湾に親日家がいるのかという事がわかるが、これは本当の意味で親日家ではないのである。非常に複雑な台湾の人々の感情を文学=小説の歴史を通して書いている。この複雑な台湾人の気持ちを知らずに台湾は親日家が多いなどと喜んではいられない。韓国とは違う、とはよく言われることである。しかしよくよく考えないとそこに問題があるという事だ。そして台湾史については知ったかぶりの人も多いがその程度では何ともならないし、台湾の人たちとの心底からの話はできないと知るべきだろう。私も他人のことは言えないのであり今更ながらこの地のことについてあまりの知らなさに本当に腹を割って台湾の方々は話はしてくれなかったのだろうと今さらに思う。

1、この本を読んで私が理解できる範囲でいうと、台湾にいる人たちの類型は下記のとおりではないだろうか。

①台湾現地にもともと生まれ育った人たち、高砂族、台湾語を話す

②本省人;中国に祖先があって中国から何らかの理由で100年から200年前に台湾に来た人たち、福建省の人たちが多いという。一応故郷は中国と思っている人たち。台湾語を話す。この本省人の中にはまたもう人グループがある。客家語をつかう、広東省北部から来た人たち。

③外省人;戦後、国民党とともに台湾に渡ってきた人たち、台湾語は分からず中国語だけ。

2、こういう分類はあるのであるが、本質的な問題として、国民党が中国から来て初めて、日本の統治が終了したことによって支配者が変わり言語が、支配者の日本語から支配者の中国語に変わったのである。

①この言語問題が非常に重要な問題となっている。

この時初めて台湾人は中国語と出会った。中国語を覚えなければ官庁関係には勤めることはできなかったのである。就職口はなかった。取引もできない。にわか勉強でみんな始めたようだ。日本の統治下では日本への留学もかなりあったようで、この著者も東大を卒業している。その後明治大学の教授にまでなった。多分日本語は読み書きについては全く問題ないのであろう。その著者が中国語を覚える必要が出てきた。また小説家の中には日本統治の時代に日本語を習った人たちは日本語で小説が書けた。しかし中国語の世界には戦後になり無理やり覚えて中国語でも書けるようになったようであるが所詮第二言語なので文学というところまで行くには無理があったようでもある。それでは台湾語で書けばいいかというと、これは文字がないそうだ。

詳しいことは分からないのであるが1918年から1945年の間に小学校、中学校、高等学校で日本語を強制教育された人たちは日本語で文章の読み書きができるがほとんどの人が中国語は知らないのである。

②祖国意識、これも大問題となっている。

祖国を中国と考えている人たち、と台湾を祖国と考えている人たち。この感情的な対立というものがある。日本の帝国主義に立ち向かうという日本統治初期にはそういう運動もあったが、徹底的につぶされた故にその後は合法運動に切り替えてきている。日本の皇民化政策もあったが概して理系、科学技術に関しては、日本同等の授業があったようだ。だから大学ではどちらかといえば理系に行く人が多い。文学的には郷土文学といわれて台湾を祖国という人たちを少し馬鹿にしたような中国人たちの態度もあったようである。また馬鹿にする差別するというのは大陸中国人と台湾人の間でもある。植民地化された国の人間という事で中国に行くと差別を受けるようである。

③海外への流亡

毎年学生は1500人ほど留学する。この中では中国人が圧倒的に多いそうだ。学生の8パーセント、1950、60年代のことではあるが、ほとんど戻ってこない。これは国民党と供に来た人たちの子弟が多く留学がしやすかったようで、彼らは台湾を母国とは思っていない、いつか共産党が敗北したら中国へ帰りたいと願っている人たちである。しかしそれも米国(ニクソン、国務長官キッシンジャー)の中国の承認によって潰えてしまうのであるが。

(④さらに付け加えれば、社会主義を標榜する左翼と、これは中国共産主義と同調はできないといってナショナリズムで行こうという左翼、国民党に抵抗するグループなど。)

この3パターンと言語の違いによって文学運動が大きな連帯のうねりとなることもなかったようである。

3、結論的にいえば

しかし台湾人の心底からの希求は独立であって、中国でもなく、日本につくでもなく台湾独立なのである。それがこの文学史には非常に紆余曲折をへて出てくる。この台湾人の思いはなかなかわからないものではないか。しかし今は国民党から民進党へ政権が交代してしまったのと(2000年)現在起こっている香港問題によって中国への帰属意識は消えてしまった。これは国民党が言っていたことが嘘であり間違った指導であったことが歴史的にさらけ出されている現在はかなり統一した意思となっているようだが、当然中国を祖国と考える人たちも沢山いるので中国化政策を提唱している人々もいる。

こういう彼らの複雑な人的な社会関係が文学にも息苦しく表現されている。

もう一つ付け加えれば、かの邱永漢もこの台湾人であり亡命しているようである。彼も東大経済学部出身である。(私は、かつて台湾の邱永漢ゴルフクラブなるところでプレーした経験がある。)彼の亡命は国民党が台湾に来た時に2.28事件(台湾人の国民党に対する不満が爆発した事件)という凄惨な事件が起こった。彼は国民党に抵抗した側であった。それに関連して亡命したようである。

4、さらに追加した結論

この本で言えることは、日本に植民地化されていたことによって、中国人からは差別を受ける台湾人という姿、また母国は中国だと思っている人たち、祖国への回帰したいと願うが差別を受けたり、文革で全く台湾であこがれとしてみていた中国とは違うと幻滅して台湾に戻る人達がいて、台湾にいる人たちが連帯する絆というものが分断されている。

ここで取り上げられている2.28事件、美麗島事件(台南で起こった国民党への不満の暴動で文学者二人が検挙されて重罪とされた事件)というものがこの台湾人と国民党政府との関係を本質的に深く意識させられた事件だった。文学もこの事件をめぐって自分の置かれているポジションによってそれぞれの見解がありそれゆえに統合されて行かない。

だから、台湾島内にいる人たちの意識というものは、帰りたい親である祖国を持つ人たち、台湾しかない人たち、祖国はあっても理想ではなくなって帰れない国としての中国を持つ人達などが言語の問題もあってそれぞれのグループがそれぞれ一致団結しているわけではないというのがこの本の書かれた時代の状態だった。またそれがゆえに文学にもそのことが現れていると言ったらよいだろう。一番苦しいのはだれだろう。