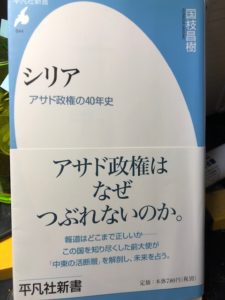

「シリアーアサド政権40年史、アサド政権ははなぜつぶれないのか。」

国枝昌樹著、2012年発行、平凡社新書

この著者はエジプト大使館、在ヨルダン大使館、在シリア大使館(2006-2010)大使館の一等書記官など歴任。2010年に退官。

シリアには問題の時期に足かけ5年いたことになる上、エジプト、ヨルダンの大使館勤務であるから中東情勢には詳しい。

本日(10・23、朝刊)の朝日新聞が報じるところによると、クルド人の武装組織(YPG)をトルコが軍事的に圧倒したため、シリア北部国境地帯の安全地帯構築のためYPGの撤退を米国と合意120時間の停戦合意にこぎつけた。日本時間23日午前4時まで。まだまだ戦争は終わらない。

1、この本の視点

この本は、2012年発行という事で現在のシリア問題を扱っているわけではないが、基本的にはこの2012年までにシリア内戦問題というのは出尽くしているようにも感じる。ISの存在については語っていないが、そのIS的なものはすでにあったとしか言いようがない。

なぜ、チェニジアから始まったアラブの春の革命運動がなぜシリアだけは長引き混乱を起こしているのか。またここにISまで登場したのである。日本人も犠牲となった。この問題の発生史的な処をこの本は抑えているといってよいと思う。また当初からシリア悪者論できた世界の論調に対して、危ういと著者が言っているようにアルジャジーラや国連や欧米の報道については現地にいただけに、疑問符だらけであるという公正な目を持とうとして書かれている。

2、歴史のある国シリア

まずシリアという国は伝統と歴史のある地域であった。井筒俊彦氏の「イスラム思想史」(中公文庫)によれば(p219)に9世紀ごろにギリシャ哲学の東方への移植としてシリア語訳のギリシャ哲学の本がアラビヤ語に翻訳されてイスラム思想のスコラ哲学化に大きく寄与した。現在この東方へのギリシャ思想の移植問題というのは哲学史、思想史学会では大きなテーマとなっている。つまるところ、イスラム思想を深めた。というようにシリアは世界文化の交流の地であり交通の要地であり欧米への道でもある。東西と南北の交通の要地であることがこの問題を複雑にしているように思える。

3、シリアは悪者論は正しいのか

その複雑にした要因の一つはイスラエルである。イスラエルとは第4次中東戦争まで戦って負けている。圧倒する軍事力が中東の情勢を偏らせてきた。またイスラエルを保護しようとするアメリカ、特にキッシンジャーの路線などがあって、シリアという国の存在を世界的に孤立化させてきたといってよい。

また、アラブ諸国からするとシリアの世俗主義への反対、反シーア派主義、アラブの春の影響を受けたくない国からの反シリア主義、また当初は社会主義を標榜しているので冷戦下での反ソビエトなどによる欧米の反シリアが今まで大きく影響を与えてきている。隣接する各国の思惑、外国からの反体制武装勢力への資金援助(サウジアラビア、カタールなど)なども同様に大きく影響を与えた。またパレスチナ難民への責任を背負うシリアとしては非常に厄介なパレスチナの過激政党との関係からイスラエルとの紛争も生じている。世界的にはテロ支援国家としての制裁も受けている。これに関してはテロの定義が欧米、国連とシリアでは全く逆である。一方的な断定を欧米は好む、と著者は反論している。またアラブが一枚岩ではないという事が明らかにわかるこのシリア問題である。

しかしこの流れも波のように揺れ動きつつ変化している。

4、シリア問題の理解のために

2011年のアラブの春からくるアラブ諸国を襲った民衆のうねりが大きくアラブ社会を変えるかに見えたが、実際はそれだけの力はなかった。シリアでは民衆の一斉蜂起によるデモからスタートした反政府運動が、ここまで問題がこじれ内戦、戦争状態となった。地政学上の問題、宗教上、冷戦構造、アラブの社会の連帯のなさ、欧米の認識とイスラエルに偏る認識によって世界中が何が正しいかを分からなくしてしまったと言えるのではないか

細かい反体制武装勢力やアルカイーダについてはさほど深く突っ込んではいないがこのシリア問題の文脈を知るには現地にいた人だけが語ることのできる見解が多く、シリア問題の基本的な本ではないかと思う。