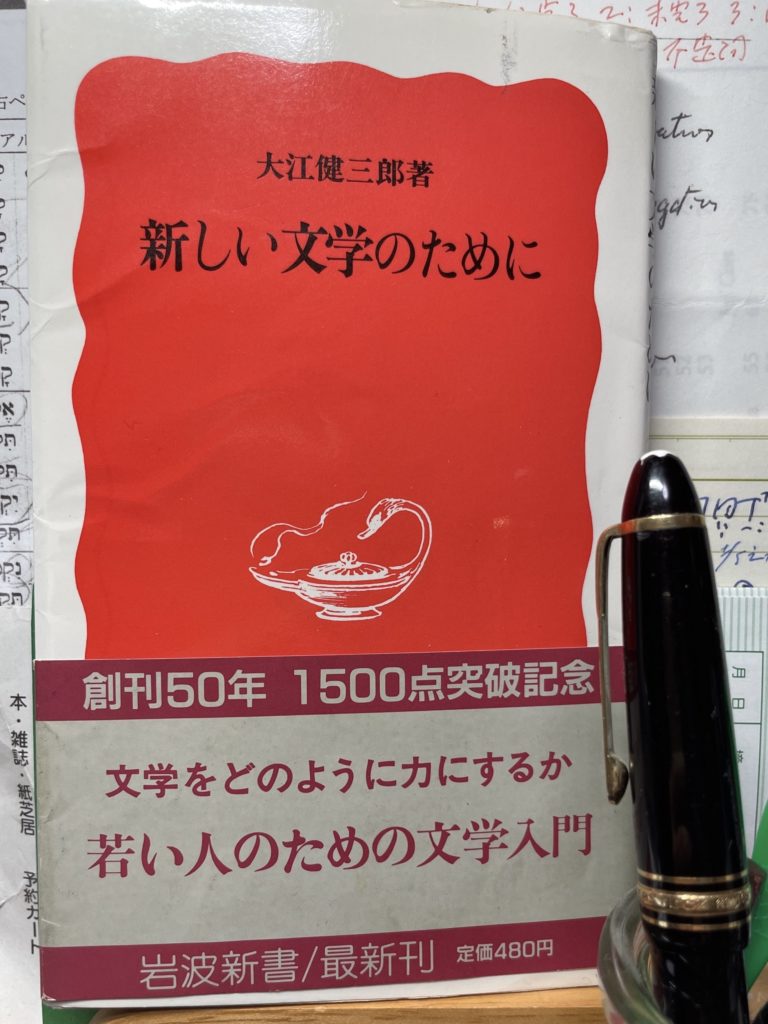

大江健三郎「新しい文学のために」岩波新書、1988年発行

先日、88歳で大江健三郎がなくなった。1935年生まれ、2023年三月三日死去、1994年ノーベル賞授与、このニュースがテレビで流れた時には、なんとも思わなかったのだが、彼の本は読んでいないなと思ったことだけは覚えている。ノーベル賞をもらい、現代文学の先駆者のような方の小説を一つも読んでいないということはわれながら情けなかったというしかない。それもあって自宅にあったこの岩波新書を手にしながらこれなら読めるかなと思った。一方確かに読もうとしたことはあるのだが、面白さに欠けるのではと思って途中でやめた本も何冊かはあっただろう。筋の展開が心をつかまないのでどこまで行ったら面白くなるのか分からないので読むのをやめてしまう。しかしノーベル賞にこだわるわけではないが、すぐに面白さとは別の問題があって深いテーマでも隠されていると思ったほうがよかったのか。本屋に行くと彼に関する評論のようなものも何冊か出ていてちらちらとページをめくると結構柳田国男のことなど書かれていて関係が深かったのかというような今更ながら気が付かず、遅きに失したか、と思う面もある。それでもこの本は面白いか面白くないかは関係なく一応理論的な本であるかのようである。これなら読めるかと思って気軽に読んだが、なかなか何度読んでも大江健三郎の言わんとしているところが見えてこない。3月に読み始めて、5月になってしまった。

“大江健三郎「新しい文学のために」” の続きを読む