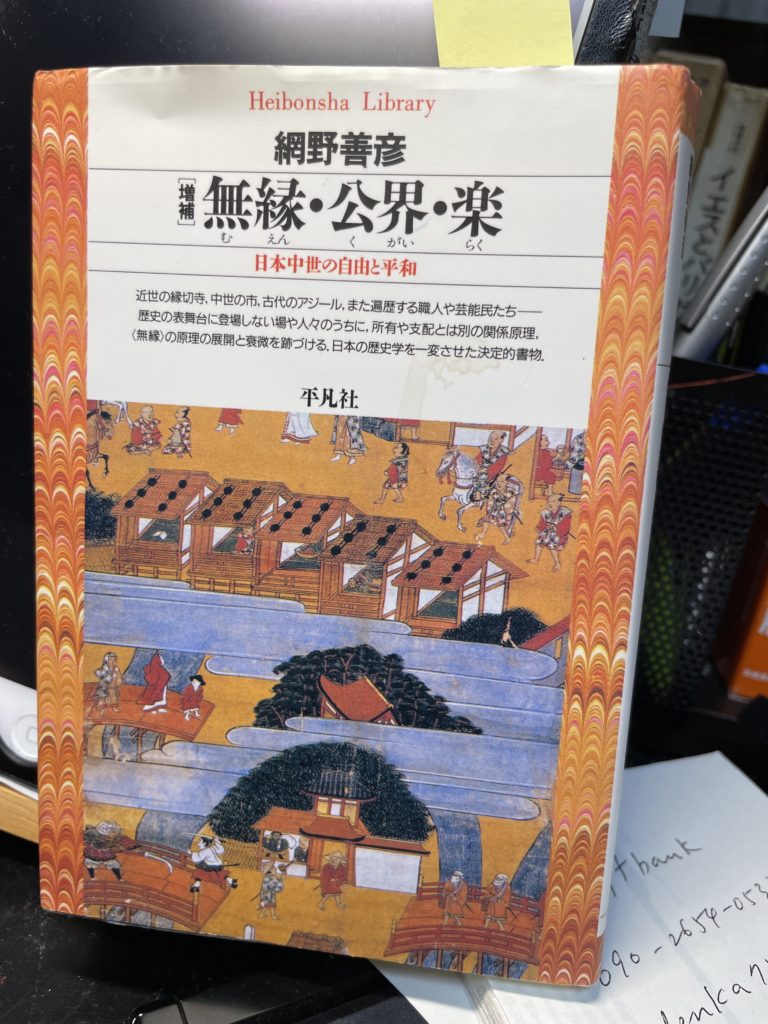

網野善彦「増補無縁・公界・楽ー日本中世の自由と平和」平凡社、1996年発行

この本はなんと言ったらよいだろうか。

いい本というのは世の中にたくさんあると思うが、これも非常によい本ではないか。

これは生まれたばかりのほっかほっかの考え方をたくさん提示して、なお、まだ、いろんな点で実証が不足していると自分でも言っているが、すでに固まっている正統派の歴史学ではないだろう、通説を否定する学問である。またすべてが新しい考えである。また論争的と言っていいかもしれない。歴史の中にエートスを持ち込んだウェーバーを想起させる。日本の中世史のなかで一切触れられてこなかった、漁業民、日本全国を漂泊する所の、ここで注目される職能民、芸能民、非人、などの存在、または自治をしている町々、津や浦々の発見である。

中世史と言えば荘園史というくらい、荘園という土地制度史的世界が主流なのである。そこで登場するのは、天皇、武士、農民だけである。また単なる発見でもない。そこにある共通の思考を見つけたのである。それは可能性としての発見である。そういう場面、状況が生々と伝わってくるような論稿である。

またこの本は最後まで読まないと味わえないものがある。あとがきでもあり、増補の文章でもあり、増補の補注でもある。安良城盛昭との論争など最後の最後に方に出てくる。彼の本音のような考え方、自分の理論のかけたところへの不安、心配といったもの、さらに言えばそういうものを乗り越える考え方も出ている。

彼の略歴

網野善彦、1928年1月生まれ、2004年2月76歳で没、1950年東大を出てから渋沢敬三主宰の財団法人日本常民文化研究所勤務、1954年水産庁からの予算打ち切り後、永原慶二の紹介で都立北園高校の非常勤講師、1967年名古屋大学文学部助教授、1979年神川大学短期大学教授1998年定年退職、2000年宮田登の葬儀委員長を務めるも自信肺がんとなり闘病生活に入る。学者としてそう恵まれた地位にいたとは言えぬ略歴である。

残念なこと

今頃全国の津々浦々に自治都市があり歴史があり、それぞれの長い歴史があり特徴があるという彼の指摘について、今更この年になっては、そういうところに行ってみたい気もするが、なかなか行けないということがまず念頭に出てきてしまう。非常に残念なことだ。特に琵琶湖の長浜にはよくいったのに周辺には全くいっていたない。ここにはキャノンがあり菱樹化工という三菱樹脂の会社もあり、何十回となく往訪したのだがただ飲んで帰ってきただけというのも悲しいかな残念としかいいようがない。(余談であるが、ニューヨークに行ってベスページカントリークラブに行かなかったくらいの残念さである。またはそれ以上だ。)

内容

この本の一番の発見は、先に書いたように、非農業民の活躍である。彼らが何をしたか、どういう生活をしたか、ということだ。最初は駆け込み寺の問題から入る。この駆け込み寺というのは、キリシタン時代までもあった。駆け込み寺へ逃げたキリシタンはたくさんいたようだ。ここに入ると法律や支配とその統治権、また警察権が関与できないことになる。これを無縁寺という。この無縁寺というのは日本全国たくさんあった。ここから公界、楽という多様な概念の言葉によって広がりを持たされるのは、彼らの自由と平和と民主主義である。さらに言えば自主であり独立の思想である。つまり、彼らが意識していたかいないかにかかわらず、自由があり平和があり一人一人の権利が確保されているのである。特に公界と言われるのは道路、道端で市が開かれるがこれが公界なのである。ここでは争いごとや当時の支配者からは隔てられており、自治的場となっている。こういうことが一々の市、つまり十日市、四日市というような市が立てられるところにはあったそうだ。そこで活躍するのは非農業民、芸能民であった。これについては細かい説明がある。またそこには、支配者からは無縁である人たちの世界でもあった。この人たちのことは細かい説明を除いていえば無所有であることを大切にしている人たちでもあったということだ。この無所有性は歴史学者からの批判も多いが面白い観点であり我々は納得するものである。こういう観点を推し進めていくと日本にもアジールという世界,聖域となりうる場所があり、そこが無所有の無縁の人たちにとっては生きる場所でもあった。このことは「中世を旅する人々」阿部勤也の本にも出てきており、この社会史的学説と相通じる。彼のその略歴にあるように民俗学と親縁的であり柳田国男やその他の民俗学者たちさらにこの社会史的世界とのつながりを感じさせる。橋や港、さらに言えば仏像の建立などこういう無縁の人々の考え方と活動によっている。虚無僧、白拍子、傀儡師、山伏の存在など面白い。

農民一揆、非人の一揆、漁民の一揆などの内部の掟などのにその民主的手続きなるものもあるといわれている。また古代の農民が奴隷であったというのは全く違うとも言っている。彼らにはギリシャ時代の奴隷とかロシアの農奴とは全く違ってある一定の自由がある。マルクス主義では総体的奴隷制と言われているものに対して反論している。

結論的に言えば

日本の歴史の中に固定化され全く自主、独立の面影もないとして暗く絶望的でしかなかったと考えていた古代から中世にかけての民衆像の中に、新しい人間像が発見されている。日本史の中に希望を見出す新しい人間像だ。可能性としての人間像である。それが彼の歴史学の他の人とは全く異なる史観ともいえるだろう。

参考

網野善彦の本の中ではこれがベストセラーだった。志半ばで亡くなったか。

岩波書店から、網野善彦対談集(全5巻)というが出ており、日本中世史の大御所がたくさん対談している。永原慶二や黒田俊雄、旗田巍、竹内理三、尾藤正英、石井進などをはじめとしてこれも相当に魅力的な対談である。

最後にもう一つ。

あとがきがこの本には二つあって、本人のものと解説的あとがきがあり解説は笠松氏のものである。この解説も心のこもったものだ。本人のあとがきに、ドイツ中世史化史の北村忠夫氏から教えを乞うていた時の話が出てくる。これは社会史家と日本の歴史家との非常に稀有な出会いと感激に満ちたものだったようだ。

「私が『公界』の問題を持ち出すと北村氏は『フライ』、『フリーデ』に言及されヘンスラーの著書を貸してくださった。私の語学力の不足と怠慢からこれを本書に十分生かしえなかったことは申し訳ない次第で、お詫びしなければならないが、『一揆』に話が及んだ時、『神の平和だ!』といって手を打った、北村氏のお答えは忘れられない思い出である。」とある。ここだけ読んでもわかりずらいかもしれないが、ヨーロッパの歴史を貫く思想とほとんど同じものが日本で発見されたということに二人とも感動したということのようだ。(オルトヴィン・ヘンスラー「アジール法の諸形態」1954年、のことで日本では翻訳・紹介されていない。アジールについてはほとんど本格的研究がないということについても網野は憤慨している。本書p236)