「ベトナム戦記」開高健、写真秋元啓一、解説日野敬三、朝日文庫、1990年発行、朝日新聞社

この本はカタロニア賛歌と同時に読み始めたものである。カタロニア賛歌も興味ある話が多く今回のウクライナ戦争への理解と憤りはさらに深まることになるが、逆にこの「ベトナム戦記」は今まで知らなかったことを教えてくれている上にさらにリアルな戦争らしい恐怖をも経験させてくれる。非常に感銘もうけることになったのでここに報告しておきたい。

ベトナムへ

内容1965年冬から66年の初めまでの100日間約三か月の間、ベトナムのサイゴン地区へ入り従軍記者として週刊朝日に毎週掲載してきたものを日本に帰ってきてから加筆訂正したものだ。かなり生々しい記載も多い。しかしこの天才的な開高健の文章では、真実らしきものをとらえていそうな感じがする。そういうところが非常に魅力的だ。

開高健は小田実と同様我々にとってはべ兵連との関連で名前を知っている。我々の先輩であり新しい市民運動を展開していた人たちである。今考えてみればマルクス主義的な市民運動家とも違って、非常に分かりやすく、大所高所ではなくて小さなところからできる限りのことをやっていこうとする精神と行動が感じられた。特に自分の言葉を大切にして公式用語を使わない。そういいうことが新鮮さを感じさせてくれた。そして今後の市民運動が組織のものではない感じを抱かせてくれた。

開高健の履歴

開高健1930年12月30日生まれ、1989年12月没

この本に関して言えば1964年朝日新聞社臨時特派員として戦時下のベトナムへ。ベトナム共和軍とともに従軍した。その時ベトコンに奇襲され200名中17名のみ生き残ったうちの一人となった。このことに関しては、今回の本でも取り上げられている。彼は最初はサントリーのコピーライターだった。トリスの宣伝では有名。

内容

南ベトナムの今ではホーチミン市と言っているサイゴンを中心として活動し

南ベトナム政府軍、米軍などを取材して当時ベトナム戦争とはどんなものかは皆目わからない、というのが実情の時に現地に取材して週刊朝日に連載していた。日野敬三の解説によれば確かに大きな世界史を読み解く「よくわかるベトナム戦争」というような本があるわけでもなかった。当時、日本は1964年に高度成長の始まっているころで東京オリンピックを開催した。団地に住み洗濯機など白物家電。三種の神器を買うことを目標として小市民的な文化生活を謳歌し始めたころだった。日本人ではほとんどがベトナムの戦争をよくわからなかった。

これもいろんな組織が入り乱れていたので分かりにくかったと思う。今思えば南の独裁政権を倒そうとする民主派、反共グループ、民族独立派など南のほうもいろいろいたようだ。フランスからの独立、政府の独裁から始まり、民主化運動などが入り混じっている中で北ベトナムの共産政権と米軍率いる政府軍との戦いに発展してきた。1954年ころから始まり1975年に終結、米軍は撤退する。だからこの「戦記」はちょうど真ん中の時期に当たる1964年だから、終結するのはそれから11年後。まだ終わりの方向がはっきりしない時期に書かれている。「カタロニア賛歌」でも言われていることだが、戦争というのは実態がわからないことが多い。右なのか左なのかどっちを向いていたのか、何十年もあとにならないと分かってこないことも多い。当時のニュースが多少間違ったとしても仕方ない面もあるだろう。これは今も同様だろう。

この本で分かること

1,日本工営という日本の会社がこの戦争の時期にベトナムのダニムにダムを作っていた。その通訳である当間さんという方はベトナム残留兵だ。自主的に第二次世界大戦後に日本に帰国せずベトナムに居続けてホーチミンの軍隊を教育したということ。またその日本工営という会社にもそういう方も多くいたようだということ。またこういう団体についてはベトコンは襲わなかった。開高はいう。アジア同胞の解放という日本帝国の大命題はこの無名の一兵卒よってのみ実現した、と。さらに言えば当時の日本知識人も許されない。この当間さんほどのレベルではなかったということだ。インテリは逃げ方を知っている、という批判をしている。

2,ベトナムでは仏教徒が90パーセント以上で仏教の僧侶は尊敬されている。農民に信頼されている、が、反共でもあった。

3,開高健は本当に米軍と政府軍とに従軍してベトコンの奇襲を受けて命からがら逃げおおせた。その時のすさまじい環境と恐ろしさがつぶさに語られている。

4,少年処刑の問題

5,米軍の人たちはこの戦争の終わりを悲観していた。南ベトナム軍の人たちもどうもそういうことだったようだ。

6,なぜ枯葉剤を使ったのか、という問題。この時には開高健はあまり問題を意識できなかったようだ。

この本の一番重要なところ、核心。

「姿なき狙撃者」の章

「アジアの戦争の実態を見届けたい、という言葉を最サイゴンで何度となく口の中でつぶやいたために今こんなジャングルのはずれの汗臭い兵舎で寝ているのだが、夜襲を待つ恐ろしさと苦しさに出会うと、ほとんど影が薄れてしまったようだ。ベトナム人でもアメリカ人でもない私がこんなところで死ぬのはまったくばかげているという感想だけが赤裸で強烈であった。無意味さとうつろさがこみあげて、何度もむかむかした。」(p224)

ここはまだ米軍の基地にいてこれから従軍するという直前の感想である。

その後ヘリコプターにのってジャングルに行きベトコンとの猛攻撃の奇襲にあった時が以下の感想である。200人行軍して17人しか残らなかった。相手のベトコンは影さえ見えないという。「私はここで渇死するかもしれないし、餓死するかもしれないと思った。けれど私のしたことは生を決意していた。体力を節約するためにバグ(バック)を捨てても良いようにしたのだ。東京の杉並区にいる妻子の事は考えるまいとした。考えると消耗すると考えたのだ。けれど、努力する必要もなかった。前夜の不眠で削がれた体力、精神力はほぼ限界に達していた。」

このあたりの文章はドキュメントにしてはかなりリアルだ。秋元キャパはその襲撃の最中にもカメラを回していたのだ。その写真がこの本にはいろいろと出てくる。ものすごい写真家でもある。しかし死に直面するとなんでこんなところまで来たのかという後悔が生まれる。我々は関係ない、情報だけ、本当に情報だけ知りたかったといっても死ぬ間際には意味をなさない。

このあと秋元キャパという写真家と互いを写真で撮りあったという。

また彼は文学者でもある。人間の悲惨さ虚しさ、恐ろしさをよく見て観察し文章にした。この文章は表現力の限りを尽くしているような気がする。また政治動向については鋭い予見を持っていたようだ。

全体として

我々の学生時代からの宿題がここにも書かれているようだ。ここには宿題が残されている。なつかしいと言えば懐かしい。しかし今なお課題として残っていることに悔しさも感じる。何でもかんでもウクライナの戦争に結び付けることは良くないかもしれないが、この戦争もベトナム戦争以上に悲惨であることが想像される。

最後に

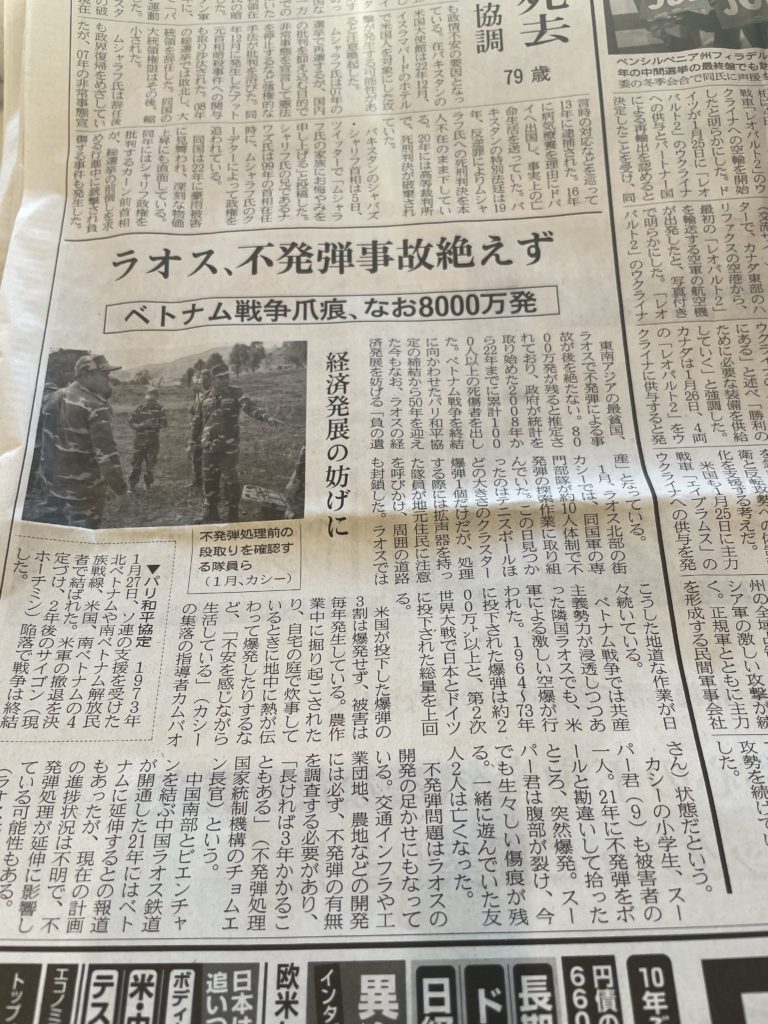

最近の日経新聞に載った記事がある。2023年2月6日朝刊、ラオスの地雷除去が経済を停滞させている。戦後50年たってもこういう後遺症が残った。今でも子供が地雷にあって死んだり怪我したりしているという。記事の写真があるのでご参照ください。