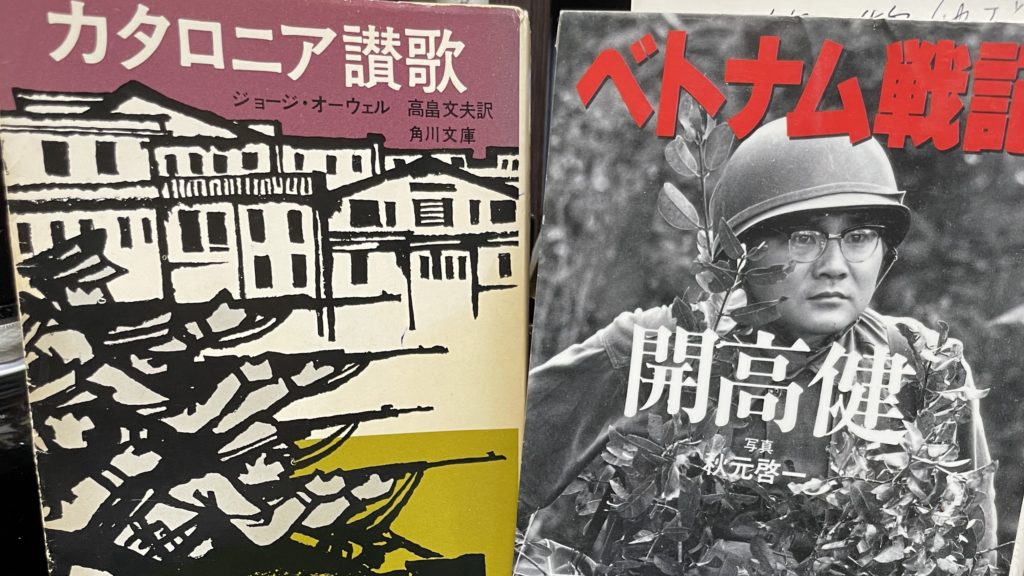

「カタロニア賛歌」ジョージ・オーウェル、高畠文夫、角川文庫、1975年発行

彼の「動物農場」は高校時代の英語のテキストだったので少し読んだことがあった。すごく面白くて英語の勉強にはなったと思った。特にむつかしい英語はほとんどなくて、高校生であれば簡単な辞書を片手にある程度読みこなせるもののようだった記憶がある。その後「1984年」という小説の題名などに関心はあったが彼の小説はほとんど読まなかった。

なぜ今回読むことになったのか

それはウクライナ戦争問題だ。この戦争が勃発したときに、義勇兵という人たちがいることに気が付いた。それも日本人がその中にいるということだ。ニュースでも取り上げられた。(ネットでは日本人は8人と言われている。その中で元自衛隊員、福岡出身28歳、この方は爆撃を受けて亡くなったようです。また元やくざの40代の方は英語が必須条件であったが、募集場所で親しくなったアメリカ人が助けてくれて彼にはハートがあるということで英語は話せないが採用されたようです。ただこの元やくざの方はカトリックのクリスチャンで爺さんばあさんが殺されていくことに耐えられない、今までの贖罪の意識もあり義勇兵募集に応募したという。)そういうこともあってこの本は義勇兵の話ではなかったのかというちらっと思い出すこともあり、手に取った。(この本は確かに読んでみてわかるが、義勇兵の問題と従軍記者的問題の両方の役目を担っている。私の狭い読書範囲の中では義勇兵の人の書いた本というものは目にしたことがない。)

背景

イギリスからはこの義勇兵は2千人ほど行ったらしい。その中に多くの著名人がいた。特に彼のような作家は多かったようだ。イギリスからw・h・オーデン(詩人)アメリカからも有名人としてはウォルター・リップマン(彼は政治評論家、「世論」で有名、岩波文庫)またヘミングウエイなど。(ヘミングウエイはその後、この経験をもとに「誰がために鐘は鳴る」を書いた。その後大ヒット映画にもなる。)フランスからはシモーヌ・ヴェイユなど。

彼は報道記者、従軍記者としてスペインに入る。これもいろんな理由からフランスから入った。第二次世界大戦前夜の1936年、J・オーウェル、33歳の時。スペインで内戦が発生、これはファシスト軍であるフランコがドイツ、イタリアの支援を受けてスペイン政府に反抗、内戦を起こす。世界政治の中でイギリス、フランスは武器援助協定から離脱しどちらも支援しないという内政不干渉策を取る。このためにフランコ軍はドイツやイタリアからの武器援助によって優勢となり2年半の闘いに終止符を打ちフランコ政権ができた。この時J・オーウェルは反ファシズム的軍隊のほうに入り、義勇軍として戦った。この反ファシズムと言ってもいろんな政党や団体があって(国内の義勇兵的存在)一筋縄ではいかない。また後からソビエトの支援も入ってくる。それに加えてソビエトは2000人規模の支援軍隊を派遣したともいわれている。フランコ軍、政府軍、その他の各党、各団体の軍隊などが入り組んでの闘いとなった。

内容、あらすじ

彼が義勇兵で戦う、最初はカタロニアの隣のアラゴンでフランコ軍と闘い、その後バルセロナに戻る。そこでカタロニア広場に通じるランブラス通りで、よくわからない市街戦が始まる。その後政府の政策が関係者の一切の武器の返却を始める。その市街戦から義勇兵たちがファシスト団体に所属していたというでっちあげによって秘密警察に続々と牢屋に入れられる事態が発生。彼自身も逮捕されそうになる。何が何だか分からないままフランコ軍との戦いに再度挑戦する。その戦闘中に負傷する。負傷したため戦線離脱となり、証明書などもらい野戦病院に入院、その後除隊。それでも逮捕の危険が迫っていた。まさに単純なる義勇兵的存在ではいられなかった。それゆえに国外への脱出を図る。うまく脱出できた。カタロニアから東の海岸線を走る列車に乗り、スペイン国境を列車で超え、フランスに入る。この時平和をかみしめる。友人はパリへ本人たちはバニュールで降りた。またさらに中都市のベルピニヤンに寄ったところで終わる。(この二つの町の名前はグーグルで確認することができる。フランスのスペインより最南端の町だ。)

この物語の読みどころ

基本的には彼がこの戦いに義勇兵として参加した時のルポルタージュである。

この著書の中に書いてあるが、イギリスに戻ってから5か月たった時点で書いているようだ。

最初は、彼が参加したRPUMという労働者主体の軍隊に所属、そこでスペイン北部の地区でほとんど戦争もない時期を過ごす。これが戦争かと驚く。ほとんど今のウクライナ戦争とは全く似ても似つかないほど平穏な戦争だった。時折聞こえる鉄砲の音も遠いところでなっているだけで臨場感のない戦争だといっている。しかし相手のまでの距離が250ヤードくらいというので、そんなに近いところで、平穏なんてあるのかとは多少の疑問も生じるが。いずれにせよ塹壕堀が主体だったようだ。

ここでは義勇兵という勢い込んで世界中から若者が義憤を感じてやってきた戦場である。どれだけ戦って傷ついてもいいと思っているのにそんなことがほとんどなく現場らしい現場もないまま時間が過ぎる、そんな少しがっかりしたような雰囲気を伝えている。

このルポルタージュの核心はどこか。

やはり市街戦と国際共産主義の活動だ。特にソビエトからの遅ればせの支援というのが本来的には何だったのか。ソビエトの意図はフランコ軍を助けむしろ反動の方向に歴史を捻じ曲げてしまった。このことを彼はつぶさに見知った。まだ社会主義が夢のように理想であると信じられていた時代にである。(この体験から「1984年」を書く)彼はよく観察した。特に彼の記事には事件の真相が分からないと言っているところが多い。しかし真実に近く正確に書くように努めているという断りが入る。実際に海外の新聞の論調はほとんど何も正確に国内情勢を伝えてはいなと言って不満を漏らす。いろんな新聞をやり玉に挙げて批判する。デスクの上でふんぞり返って玉の一発も飛んでこないところで書く記事なんて何の意味もない。また他人のフェイクをそのまま記事にしていると嘆く。

このことが今のウクライナ戦争も同様なのか。ウクライナ戦争でもロシア兵に武器がないとか弾薬がないとか言われている。ウクライナも同様だろう。しかしこのカタロニアではまさに同じことが起こっていた。必要な訓練は全くなく銃の打ち方さえわからないでいるというような、またその武器弾薬も一人に一丁づつというわけにいかず、何十人に3丁とかまずびっくりするようなことが書いてある。望遠鏡が貴重品でフランコ軍の逃げ去った後に残っていた望遠鏡を有り難くもらうシーンなどある。正義というよりシラミや疥癬やとの闘い厳しく、泥沼のような塹壕で何十時間も寝ないでいることが体力的に大変な様子が描かれている。

現在でもウクライナ情勢に関するニュースはたくさんある。毎日だ。しかし現実はちょっと違うんだろうなと思う。私はTBS「報道1930」で毎日このウクライナ戦争のことを聞いているが、本当に防衛研究所の兵頭さんとか東大先端研の小泉悠さんなどの言っていることは正確だろうかと多少心配になる。

全体として

実際に兵隊になってみた記事である。自分も危ない目に遭い彼自身はその戦争の後遺症か47歳で死んでしまう。非常に若い。またその若さゆえなのか自分の危険とか危ないとかの話はほとんど出てこない。死のむごさとかそういうものは一言も出てこない。フランコをやっつけなくてはという感情があふれている。そのため鉄砲も怖くないというようなことが書いてある。一方で開高健の「ベトナム戦記」は従軍記者だからそういう意味での怖さはなかったと思うが恐るべき公開処刑の記事などが書かれている。そういう戦争の悲惨さを描いたものではなく、この時代、まだまだ正義を追求したい血気盛んな若者たちがたくさんこの地にきて正義のために死んでもいいから戦いたいと思った。そういう若々しい、ある意味青春の記事でもある。文体は乾いた空気感に満ちている。そこもこの本の魅力かもしれない。