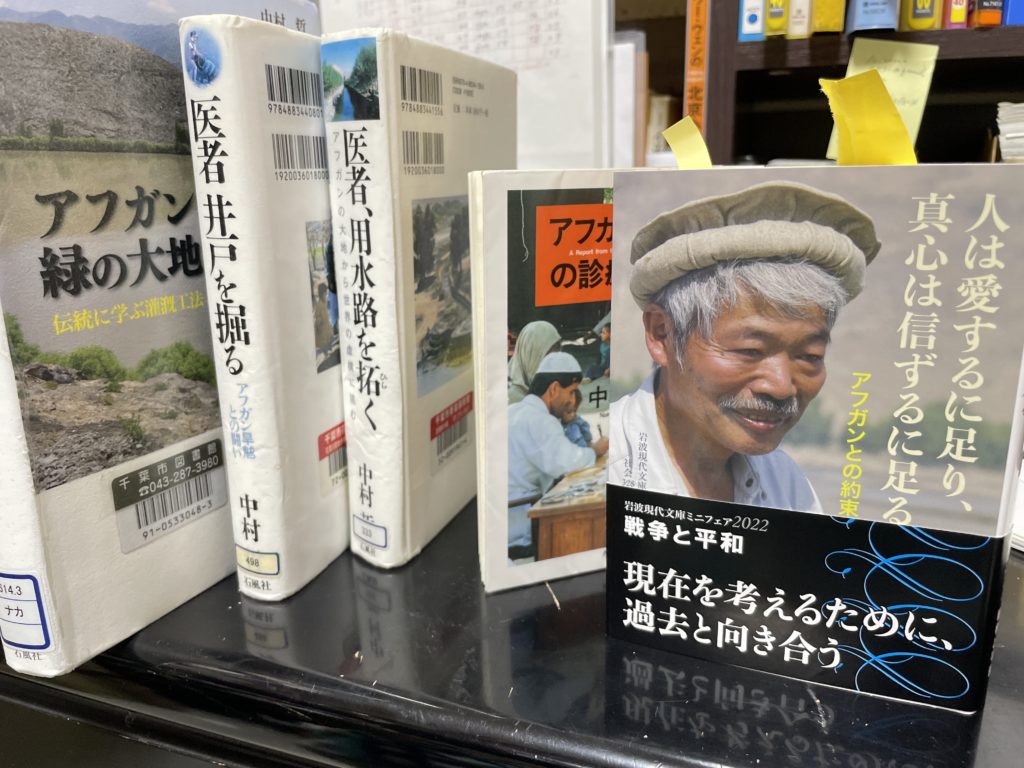

「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る―アフガンとの約束」

中村哲 聞き手 澤地久枝 岩波現代文庫(2021年9月15日発行、12月までに三刷)

この本は10年前に岩波から出版された単行本だった。それが現代文庫に入ることになって一部加筆(あとがき関係)されて、中村医師が不慮の死を遂げた後に改版されて出版された。

最近のNHKにも

最近も中村哲さんの遺志を継ぎペシャワール会を存続させてアフガン復興の道を切り開いている人たちがいてつい先日もNHKのテレビに出ていた。彼の衝撃のような死と大きな彼の事業の影響は死後もどんどん大きくなってきているようだ。

彼の略歴を整理する

1946年生まれ2019年12月4日没(ジャラーラーバードにて凶弾に倒れる。タリバンはタリバンの犯行ではないと声明を出している。)

九大医学部卒、専門は脳内神経内科

1984年に日本キリスト教海外医療協会の派遣でペシャワールに赴任、当初はハンセン病を専門にやっていた。

医療より水があれば救える命が多いという認識から福岡県朝倉市の山田堰をモデルとしてアフガニスタンクナール川からの引き込み用水路の工事に着手、2010年25キロを完成。

この本を読んで初めて分かったこと

彼は内村鑑三の「後世への最大遺物」という本に本当に心底影響を受けたようだ。そのため現地日本人スタッフにはこの本を読ませたそうだ。

また九大にいた哲学の先生,西田幾太郎の弟子、滝沢克己という哲学者、知る人ぞ知る独特の考え方を持つ稀有な哲学者を通じて、バルトのキリスト教にも目が開かれたといっている。滝沢はドイツでバルトの授業を受けたという数少ない日本人の一人だ。これはものすごいことではないか。さらに言えばキルケゴールの「死に至る病」の話も出ている。内村と、滝沢とバルト、そしてキルケゴールだ。さらに小さいころから学んでいた王陽明の儒教の影響、これを知っただけでもこの本を読んだ価値はあるだろう。生半可のクリスチャンではない、ということだ。キリスト教は西南学院でバプテスト派。まともに洗礼を受けた。たぶん全身を水に沈める洗礼と思われる。たぶんこの基本的な思想を受肉しているがゆえに非常に冷静にかの地で活動できたのではないか、と思われる節もある。ということは思想家でもあった。これは当然かもしれない。

色々な賞を受賞している。最後にはアフガニスタン名誉市民権も授与された。

この本の内容

この本は中村さんを知ろうとする人には一番いい本ではないか。澤地久枝というノンフィクション作家という聞き手を介して中村さんの心の奥底まで聞こえてくるようだ。このインタビューは3回行われたということだ。中村さんの日本へ帰ってきた時の忙しい合間をぬって実施したようだ。しかしあとがきにも出ているが中村哲さんも驚いているが、澤地久枝という人は中村関係の調査をし、彼関連の本を隅から隅まで読んでほとんど聞くことがないほどの知識をもって彼女の問題意識をそれに付与してインタビューしている。1930年生まれというから中村さんよりも14歳も年上だ。

そういう年齢のことを考えると、われわれの同時代、同世代といってもいいくらいの人であった。私とは3歳しか違わない。

インタビュー

インタビューの要点は、彼の生まれたころの環境、そしてどうやってこのアフガンまでたどり着いたかの思想的な経緯、さらに彼の家族関係、取り巻く日本政府、また欧米の政府の考え方、アフガン人たちとの関係、問題のタリバンとは何か、アフガンの習俗、日本人との違い、彼らの貧しさ、生活の困窮などについての幅広い分かりやすいインタビューとなっている。大体一話が終わるころは欧米批判と日本批判となる。

あとがき

またあとがきが面白い。1澤地久枝、2中村哲、3岩波現代文庫むけのあとがき澤地久枝、4PMS副院長ジャララバード事務所所長、5PMS職員灌漑事業アドバイザー5人のあとがきで埋まっている。

結論

多くの人に慕われ、自己を犠牲としてまでアフガンの人たちに尽くした医者中村哲の業績を思うと彼我の差を思わずにいられない。同世代である。私もこの本を読んで何を感じるべきか、何をすべきか、もう少し考えてみたい。この本の表題は読者を引き付ける魅力がある。