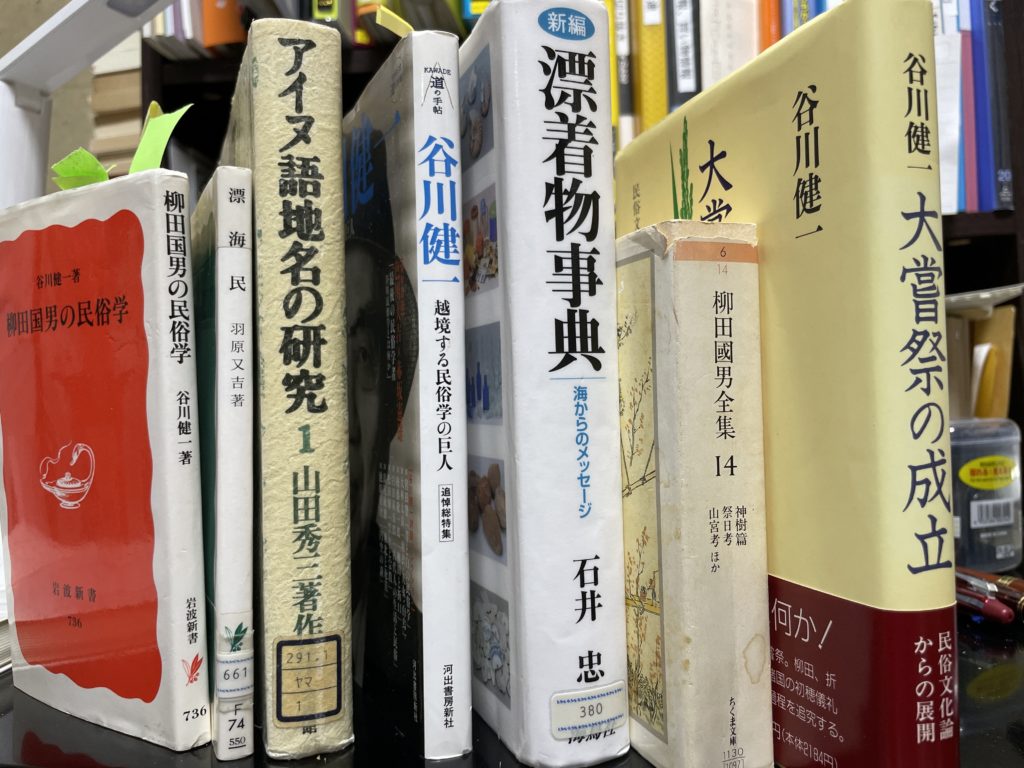

谷川健一「柳田国男の民俗学」岩波新書、2001年6月発行

著者略歴

谷川健一

1921年7月生まれ2013年8月没92歳熊本県水俣生まれ東京帝国大学卒フランス文学専攻、30歳で平凡社勤務、1963年太陽創刊の初代編集長、その後は執筆活動、在野で一貫。柳田國男と折口信夫らの学問を批判的に展開、「海と列島文化」全10巻小学館を網野善彦、大林太良、宮田登と共同編集している。(ウイキペディア)岩波新書にも「日本の地名」(正、続とある)「日本の神々」など。

柳田國男という人物

1875年7月生まれ1962年没、明治憲法下で農務官僚、貴族院書記官長枢密院顧問官、兵庫県神崎郡福崎町生まれ、東京帝国大学法科卒著書多数、「遠野物語」(岩波文庫)で一躍有名、民俗学の開拓者(ウイキペディア)

この本を読むきっかけ

当初は柳田国男を解説した本であろうという推測でたいして読みもせず放っておいた。折口信夫などの著書を読むにつけ、谷川健一という民俗学の巨人が柳田國男について何を言っているのか非常に興味を抱くようになった。

概略

この本は柳田國男の解説をしている本であるのはもちろんであるが、谷川健一という民俗学者が柳田國男の全体像にどう迫り、どういう総決算を与えるのかという緊迫感のある内容だ。非常に中身の詰まった本であり読むのに一苦労する専門的なところも多い。しかし柳田國男に対してはその業績を心から尊敬しているという内容である。そういう気持ちが柳田國男への反対論や批判を出しているところにもあふれている。まさに読者には、感じのいい本となっている。

内容

この本は柳田國男の思想を追っていて、最初は、山人論から入り、海民、沖縄まで来て、沖縄の信仰から来る常世の国、黄泉の国などの柳田國男の分析を開示する。

最大のテーマは一番むつかしいところであり、民俗学、日本史学の最大のテーマである天皇制というものに関する分析のとっかかりにある新嘗祭(にいなめさい)の個所であろうか。この宮中で行われる新嘗祭、大嘗祭の考察は興味深い。要するに稲穂、種もみなどにまつわる行事である。インドネシアなどの南方に似たような儀礼がある。この考察と研究は天皇制の究極の分析ではなかろうか、と思われる。岩波新書でははっきりとそこまで言っていないが、谷川健一の「大嘗祭の成立」(だいじょうさい)1990年11月、小学館発行、には持統天皇5年(691年)に民間伝承を巧みに利用して支配者の劇に仕立てている、、、、。とある。この個所の解説は非常に貴重で重要だ。

また「祭日考」、「山宮考」、「氏神と氏子」という三冊を戦後すぐの(昭和21年)に矢継ぎ早に世に出したことに関して、谷川は言っている。この三冊は「一見、古い神道への郷愁の書であるように受け取れる。だが事実はそうではない。例えば『山宮考』を点検すれば、それはほとんど日本の国家神道の否定の書である。しかもその素材を、国家神道の総元締めである伊勢神宮の神官の氏神祭祀行事のなかに求めているのである。矯激の語を一語も使用せず、柳田はその綿密な考証をもって、内部から国家神道を掘り崩していこうとした。真のラディカルの見本がここにある。」(この三冊は柳田國男全集14ちくま文庫所収、この三論文がのっている。)と評している。

こういうことを通して日本の古代人の庶民の原像と支配者の究極の思想に迫ろうとしている。

結語

案外柳田國男を保守的な人と思われている節がないでもない。国学であるような民俗学を切り開いたというようなことからすれば危ない人でもあるように受け取られる。しかし実際は違う。この本にも出てくる彼の根本的は発想は、失われていく弱い存在である庶民の発見である。それが常民と呼ばれる人たちのことだ。これに関してはアイヌの存在が忘れられているという批判もある。(山田秀三著「アイヌ語地名の研究」には青森から東北地方にかけてアイヌ語地名がたくさん残っていることを実証している。谷川はこの件について、もう少し探求してくれれば日本を相対化できたのにと残念がっている。柳田は山人考の後あっさりと研究の興味がなくなったようだ、と言っている。)

しかし沖縄を発見したということ(伊波普猷は友人)は最大の彼の功績ではないか。沖縄の存在さえ知られていなかった時代に沖縄の民俗を明確に切り取って見せてくれた。特に沖縄は仏教の影響をほとんど受けていないがゆえに古代日本の原像を示唆するもの、儀礼、習俗、言葉がたくさんあった。彼には民俗学の宝庫だった。

この本を読むと柳田國男の印象ががらりと変わる。それは谷川健一という人の見方ではあるが柳田國男という巨人と谷川健一という巨人、二人の巨人のぶつかり合いが面白い。特に谷川はほとんど柳田の跡を実地にたどり一つ一つの彼の言説を確認している。これほど柳田國男にぶつかっていく人はいないだろう。そういうことから我々も民俗学へと目覚めさせられていく。奥深い入門書となっている。

なお、この本で紹介されている種々の本は基本的に重要と思われる。

羽原又吉「漂海民」岩波新書

石井忠「漂着物事典」海鳥社(これは流れよるヤシの実一つで有名な歌の発想のもとになった柳田のヤシの実を実証したものとなった。)

山田秀三「アイヌ語地名の研究」草風館(この山田という人は学者でなく官僚だった。)