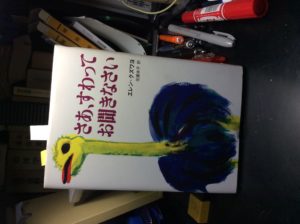

エレン・クズワヨ著(1914年生まれ、南アフリカ共和国出身)

「さあ、座ってお聞きなさい」1996年発行、スリーエーネットワーク

1、この本を読むきっかけは何か

2、クズワヨとは誰か

3、この本は何を語っているか

1、近代化とは西欧化と同義語であった。ヨーロッパ以外の国はヨーロッパ化することが近代化であった。そのことからヨーロッパを学べばいいんだという世界中の了解事項が出来上がった。すべてはヨーロッパが基準である。我々の読んだり勉強したりする科学や文学、美術、音楽こういうものはすべてヨーロッパが基準となっている。美の基準も、正義の基準もすべてはヨーロッパなのである。ヨーロッパの価値観、考え方、思考方法などすべてが世界の中で重要な根拠となった。非常に多くの問題があり続けたにもかかわらずすべての基準がヨーロッパということになった。

にもかかわらず、これにあらがう思考方法とというものも近代になって表れてきた。特に植民地の問題がヨーロッパという非常に価値のある世界をある意味台無しにしていたということに世界中が気付く。そして被植民地は声を上げ支配国に抵抗するようになる。非ヨーロッパという価値なき世界の人が何を言ってるかを知ろうともしないでヨーロッパ化を目指してきた世界中の人々に目を覚まさせる、という意味がアフリカの文学にはある。当然アジアの文学にもある。我々は、ここにもあなたと同じ人間がいるんだという声を聴く必要がある。

2、エレンクズワヨと何者か

1914年生まれ、教師、ソーシャルワーカーを経て、60歳を過ぎてから大学に学び、南アの黒人消費者連盟会長、国会議員となる。息子がソウェト蜂起に関係し彼女も関係したようでその関係で半年余り牢屋にいたという。(詳細は今後の勉強により報告できるときに報告します。私は女という本が世界的ベストセラーになった。こちらは日本語訳はなさそうです。)

3、アフリカの大地に風が吹き渡るようなさわやかな感じを受けるのは私一人ではないだろう。

草や藁や動物のにおいや土埃や彼らの食卓のにおい、夕方に吹く草原の風、そういうものが感じられるような物語の集まりである。

しかしこの物語は創作したものではない。いずれにかその南アフリカ共和国の村では起こっているような日常的な話でかつ実際にあったことである。村では仕事が終わると一人のビッグママが語りだし、それを子供たちはみんな静かに聞くのである。囲炉裏で聞く日本の民話のようなものだ。子供たちはそのような話を聞くのが楽しかった。その話というのは幽霊の話であったり、子供では想像すらできないような話を聞かされびっくりしたり怖がったりして喜んだという。

そのようなたぐいの話が何篇か集められたものである。しかしこの集められた話はアフリカの村の問題をいろいろ照らし出しており考えさせられる。

一つは家の所有権の問題、一つは結婚の問題、一つはしつけ、一つはアフリカの慣習。そのよい慣習を植民地化によって失われていったことなどである。

どうも家を持てるのは政府の許可がいるようで、結婚している夫婦とその家族のみが住めるというものである。(アパルトヘイト時代)このことが結婚と家族を厳しく裂くことになったりすることになる。旦那が死んでしまうと奥さんは家を出なければならなくなる、という途方もない法律があった。その家はほかの許可を受けた人物が使い始めるという。そういうアパルトヘイト時代の問題も色濃く残りつつ物語が進行する。非常に日常的といってよいが本当にその人たちはどうなっちゃったのという結論をききたくなるような話がたくさんある。そういう口承物語のような語りが夕方の仕事を終えた人たちが聞いて勉強になったり教訓になったり、しつけになったりするような話として物語られるのである。確かに読んでも誰かが語っているかのような物語だ。その語り口に特徴があるのかもしれない。ゆったり、普通の話が話される。聞いている人が聞きたくなるような身近な話だ。そこにこの人の冷静な観察眼、そして豊かな人間観というものがあふれ出ている。勇気がない臆病な旦那の話、結婚式に来なかった花婿の話。結婚はしたがいなくなった男の話など。日本でも柳田国男が生きていれば集めそうな物語でもある。