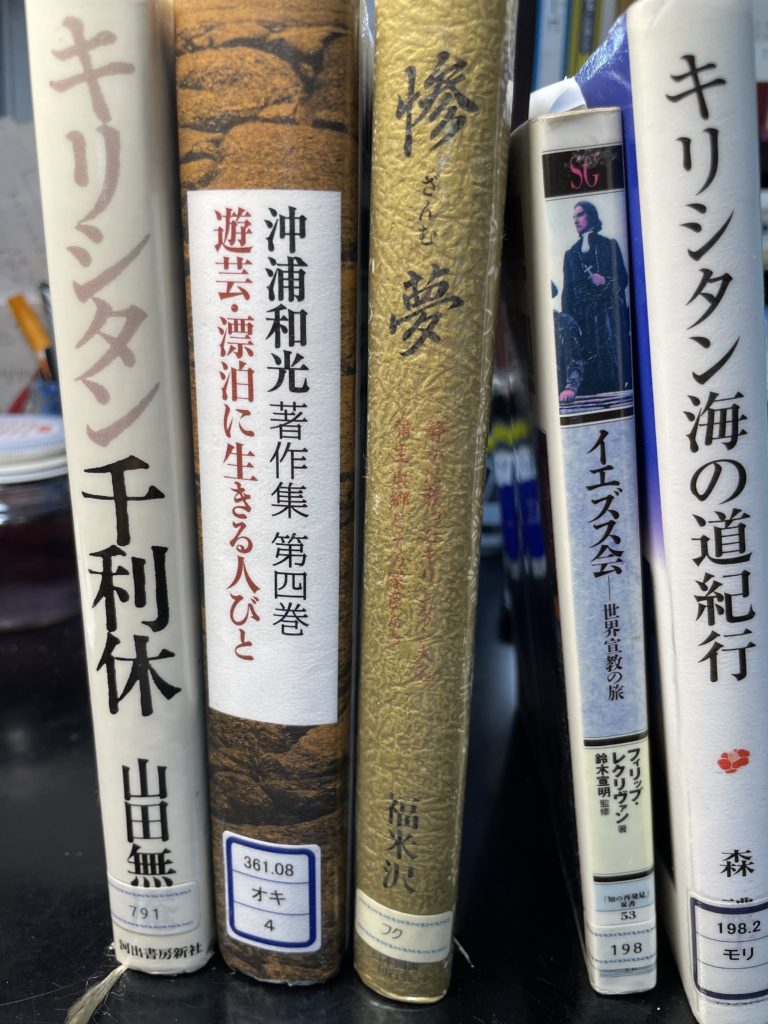

福米沢悟著「惨夢、静かに散ったキリシタン大名、蒲生氏郷とその家臣たち」日本図書刊行会、発売近代文芸社、1997年発行

概要

この本は、キリシタン大名であった蒲生氏郷を中心として会津藩主としての彼の生涯と会津のキリシタンの動向および彼亡き後の会津の歴史である。織田信長から徳川幕府までの時代を扱っている。

なぜこの本を読むのか

3つの理由

1,ルイスフロイスの日本史を読んでからこのフロイスの時代に多くのキリシタン大名が生まれた。この上下を問わずかなりの数のキリシタン現象というものが見られた時代への関心

2,日本の文化と西洋文化との衝突の問題、明治になっては本格的に問題にされるが。

3,会津というのは両親の故郷であり、小さい頃は親戚の家を何回も行ったことのある親しい場所である。このよく知ったと思えるところが意外に知らなかったということをいまさらながら感じることがあるのか。

内容

蒲生氏郷は伊勢松坂の殿さまで早くからキリシタンになった。高山右近とも親しい。それも非常に熱心な。かつ織田信長の筆頭の家来、またそれゆえに秀吉の重要な部下となった。この秀吉の時代に伊達政宗などの東北の雄にある程度にらみを利かせるために、会津60万石という地へ増石し移封させられた。

この地にもともといた大名はみな追い出されて氏郷が入境した。

この地にて、わかまつという名前を新しくつけた。そこでかねてから彼のキリシタンとしての思想からキリシタン布教という大命題のためにこの会津領内で一層の宣教活動をしようということにしていた。ところがある日秀吉の茶会に呼ばれて毒を盛られてあっけなく死んでしまう。

その後、長男も幼くして殿に就いたが若くして死にそのあとに次男が就任。

その後徳川幕府の時代に入り、目的は同様で東北へのにらみのために蒲生家をそのままおいた。氏郷の偉大さを慕った多くの武士がいたが、若い殿はその氏郷への敬慕を嫌った。

それゆえ、父がキリシタンであったので、キリシタン取り締まりには緩くほとんど成し遂げてはいなかったが、その家来のうち元はキリシタンだったものが徳川の時代になりキリシタン禁止令まで出ているのにわが藩は何もしないでいると改易になると危機感をあおるものが現れる。お家大事なかのわが身の出世大事なのか分からないがその時だけは大変な弾圧をしたようである。その後浦上崩れというので600人ほどが九州で捕縛されそのほとんどが処刑された。同時に会津でも200人ほどのキリシタンが発見された。しかし浦上の処刑の評判の悪さから会津では処刑されずその後釈放されたという。こういう事を見ると藩によってはキリシタンへの扱いが大きく異なっていたのかもしれない。その藩の殿の考え方次第であったか。

こういうことが事細かく語られている。

その後

結局キリシタンは会津では相当に生き残ったようだ。

現在は会津観光協会のキリシタン遺跡を巡る旅というパンフレットを作っているそうだ。

まとめると

上級武士の教養ある人たちはほとんどがキリシタンに一度はなったようだ。それだけ高文化の宗教とそれをある程度理解する知識層とまた庶民がいたということだろう。またキリシタンについては多くの未だ日本では評価されていない事象が多く残念ではあるが、イエズス会の歴史、(イエズス会世界宣教の旅、フィリップ・レクリヴァン著鈴木宣明監修)など読むと世界史への考え方がまたがらりと変わることになる。さらに「キリシタン千利休」(山田無庵著、河出書房新社、1995)これも千利休がキリシタンであったことを証明している。また葬られた大徳寺(京都)は現在かなり大きな寺として参観可能としているが、ここにも多くのキリシタンの墓があるという。この寺は一応禅寺だという。また「沖浦和光著作集第4巻遊芸・漂白に生きる人々。(現代書館、2016)によればキリシタンの活動は初期のキリシタンは漂泊者、芸能民などの最下層であったようだ。また日本では仏教がやめていたライ病院の設立などがあり、彼らのどこまでも他の人生では考えれらないほどの過酷な生を生き抜いて宣教活動をしてきた事がわかる。かつインド・ゴアのザビエルの活動の地域はほとんどが不可触選民、カースト最下層だったという。こうした彼らの活動を総括すると我々の人生の生きる目的というものがもう一度見直されるべきであるというかなり強い思想的インパクトが感じられる。

さらに最近ウクライナ、ロシアの戦争で価値観を共有する国々、という言葉も出てくる。このキリシタンは価値観を本当に我々と共有するようなレベルだろうか、まったく逆の自分の生を捨てた人々と言えるのではないか。またキリシタン大名はキリストのために死ぬのであれば喜んで死ぬという、言葉を多くの武人が残している。またあの有名な高山右近、黒田官兵衛も同様であり、蒲生氏郷やその配下の侍も同様である。

またカソリックは大航海時代のなかでの植民地化の先兵となったようにも言われている。これも実際は研究が必要だ。というのはイエズス会、フランシスコ会などの思想的対立、またそういう先兵的な活動の事実もあったが、そこだけが取り上げられているかのようで残念である。内部的には多くの思想の対立、批判があった。これらの歴史的過去は終わっていない。これこそ未完了の過去である。