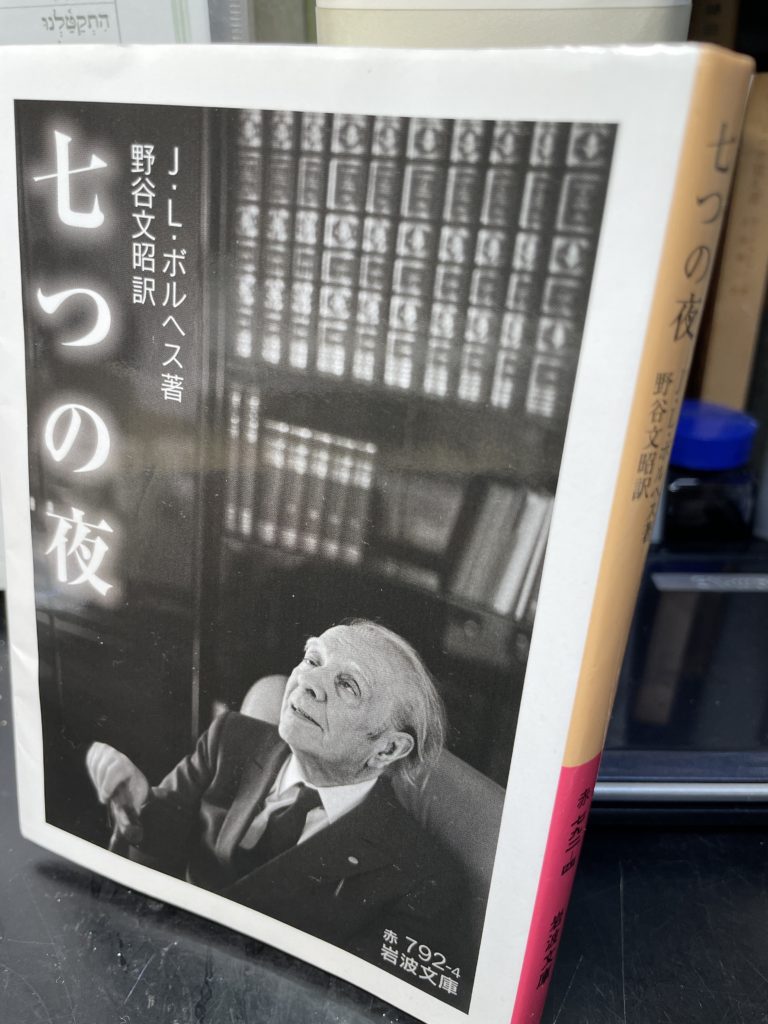

J・L・ボルヘス著「七つの夜」野谷文昭訳2011年岩波文庫(原著1980年)

初めに

ボルヘスという人の本は過去には全く読んでいなかった。この本は偶然、かなり薄いので簡単と思って読み始めた。ノーベル賞をもらったのではないかという誤った記憶のもと購入した。ウイキペディアなど見ると賞はいろいろあるがノーベル文学賞ではないようだ。

1899年生まれ1986年没、享年86歳。またアルゼンチン国民、市立図書館補佐役(ペロン政権の時に失職する)。この市立図書館はブエノスアイレスの大通りとカルロス・カルボ通りの交差点近くということらしい、グーグルマップを見ると市中心からちょっとはずれにあるような図書館。

概略

この「七つの夜」は7回にわたる講演録である。神曲、悪夢、千一夜物語、仏教、詩について、カバラ、盲目について、と一夜ずつの講演となっている。ブエノスアイレスのコリセオ劇場で。彼は日本にも来たことがある。1979年。生まれつきの盲目ではないようだが、盲目でありながら世界の本という本を知っているというのは、耳の聞けなかったベートーベンの作曲のように不思議であるとともに天才的なものがあるのだろうと考えざるを得ない。自分でも記憶は優れていると感じているようだ。

どんな特徴があるのか

語り方が何か自分の可愛がっているものをなでながら何回も何回も繰り返して子供にでも語っているような雰囲気がある。また講演といっても全く堅苦しくはないのだが語られていることは結構むつかしいことを語っている。また結論があるのかないのか何をしゃべっているのかわからなくなることがある。講演という形式だから仕方ないのか、話が転々と移り変わっていく。かつ飛躍して飛んでいく。彼の思想には円環的なものが組み込まれていて出ていったところから同じところに戻ってくるような錯覚を楽しんでいるような所もある。

彼は基本的に文学者であり作家だ。その本が楽しければその本を読みなさいという。勉強のために読むような小説というのはなんとくだらないという。楽しいと思って読めなければ、将来読むことになるかもしれないので、今はおいておきなさい、という考えだ。講演の内容というものは簡単に言えば、そういう世界の名著である文学中の文学についての楽しみやその文学の考え方。さらに仏教、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教にも言及しているがその中の種々の本についての言説、特に変わった言説に興味があるからかそういうものの説明が多い。また以前ここでも紹介したエルンスト・ブロッホとも共通するような夢、鏡、錯覚、迷路などが好みのようである。またヨーロッパ的教養を身に着けている。さらに自分はヨーロッパ人だとしている。

中身はどんな感じか

講演の内容をいちいち説明はできないが、まず初めの神曲については、これは世界の本の中の本であるといっている。これが第一話に来るのはうなづける。この本を読まないというのは楽しみを禁欲しているに等しいという。むつかしいことは置いて、この本の中に没頭しなさい。さわりのあたりについての話がありダンテの特徴を挙げている。

7つの講演を要約するのも大変なのでこの新曲のところだけを紹介しておこうと思う。

先に書いたように文学の頂点を極めているものとして彼は高い評価をしている。特にパオロとフランチェスカが不倫によってこの世では処刑される。そして地獄へ落とされた。しかしこの二人はいずれにせよ愛しあっている。我々は、と彼女は言う。しかしダンテは最愛のベアトリーチェの愛を得られないままである。ここにボルヘスはダンテの虚栄心を見るといっている。またダンテ自身は自分の運命をむごいと感じている、とも言っている。この辺の感じ方は本当に深く読み込んで作者のダンテの気持ちに深く潜入しているようである。そういう読みの深さは同時に我々も本当に深く読んでいないとわからないものだ。

そういう意味でどの講演も語られている本を深く読んでいるわけではないのでなかなか共感するところまではいかない。特に詩についての講演などは知らない詩人も多くついていけないところもある。

最後に

最後には自分の盲目について語るのである。どこをとっても味わい深い。全体としては世界文学の文学入門となるだろう。こういう読み方までするとさらに文学というものが本当に面白く感じられそうである。