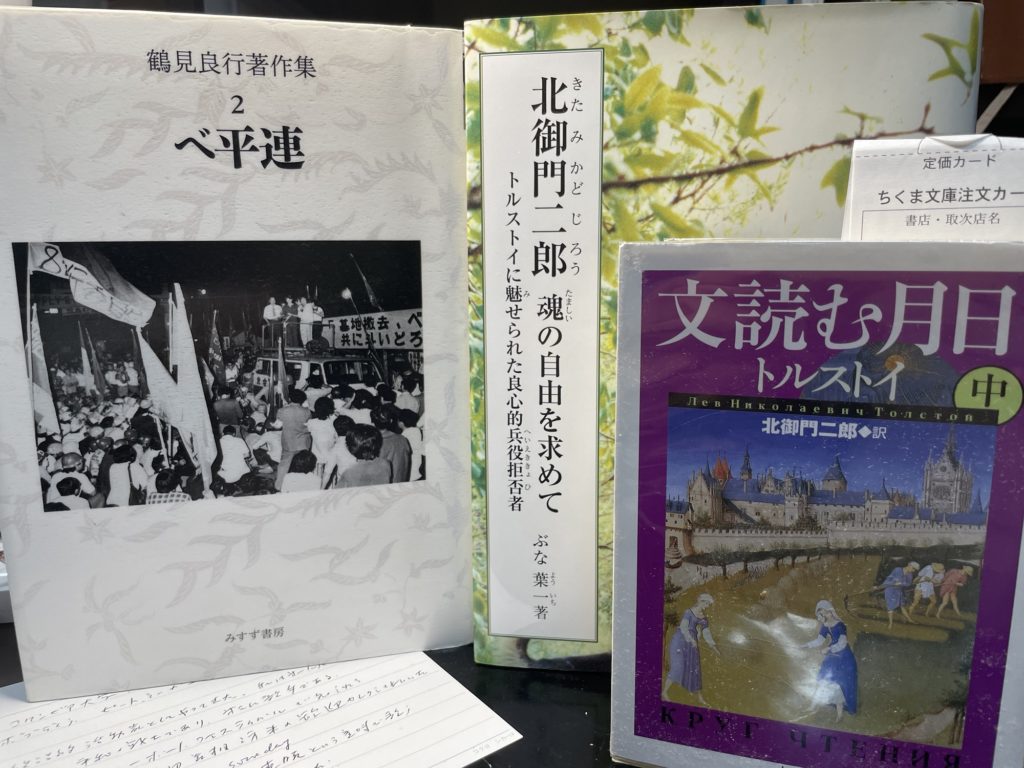

鶴見良行著作集2,べ平連、みすず書房、2002年6月(著作集は全12巻、大体一冊、500ページ、7000円程度)

「志の女」ジョーン・バエズ

この著作集の中のこの巻は大体べ平連で活躍していたころの著作、というか収録されている単行本はなく、雑誌に書き散らしたものを集めたものだ。解題によれば、ジョーン、バエズの記事は1967年朝日ジャーナル2月19日号で発表とある。朝日ジャーナルのあった時代のことである。

ところでこのジョーン・バエズのことであるが、私が現役のころ10歳下の部下たちと話していた時のことを思い出した。現在60から65才くらいの人たちに話を聞くと、ボブ・デュランは知っているがジョーン・バエズは知らないというのでびっくりしたことがあった。この鶴見良行の本を開いて、突然目に入ってきたジョン・バエズについてなつかしさのあまり書くことにした。

反戦歌のない時代

もはや反戦歌を歌う人は誰もいないのか、こんなに戦争がひどくなってあっちこっちで戦争があり、今にも第三次次世界大戦が始まりそうな時代に、誰もジョーン、バエズの歌っていたようなプロテストソングは歌わない。なぜかアメリカでもガザの反戦はあってもウクライナの反戦運動はない。また同様に反戦歌もない。消えた。ベトナム戦争と今の戦争とを比べれば、悠長な戦争だったか。そんなことはない。またボブ・デュランは今なお反戦歌は歌っているのか。また我々が知らないだけのことなのか。彼はノーベル賞をもらってよき爺さんになったのか。また先日の岸田首相の訪米の歓迎レセプションにサイモンとガーファンクルのサイモンがいたのはびっくりだった。この方もいい爺さんのように見えた。公民権運動という中でのいろんな歌が歌われてきた。その黒人はもう差別されない存在となったか。それはない。基本的な市民の権利は得た、というだけか。黒人の方たちはこの種の歌は歌っているか。

”WEshall overcome someday”なんて歌は誰も歌わない。

この記事の内容

ここに書かれているジョン・バエズは彼女が日本に来た時に鶴見良行がその公演に3回通訳として付き合ったという。そんな仕事も彼はこなしたのか、とも思う。書いてある内容は結構固いものではあるがジョン・バエズの人となりを伝えて面白い。

彼女は「私は第一に人間であり、第二に平和の戦士であり、第三に歌手である。」といったという。また日本には政治活動家としてやってきた、ということを明言している。彼女はニューポートフェスティバルで有名になった。またこの歌”WE shall overcome sameday”は暴力の克服という意味での勝利として歌うという。彼女はクエーカー教徒、これは絶対非暴力、絶対的非戦、戦争反対である。日本では新渡戸稲造が有名。鶴見はこの短い記事で彼女のあまりコマーシャリズムに乗らない理由、思想を短く書いている。現在はすでに歌手を引退しているようだが年老いても知的な風貌、かつては美人だったころの面影もなくはない。髪の毛は当然白くなっている。(ウイキペディア参照、1941年生まれ、現在83歳、2017年ロックの殿堂入り)ピート・シーガー(彼女より先輩のフォークシンガー)は彼は絶対反戦主義ではないというので残念がっていた。

べ平連から学んだこと

べ平連の始まりは米軍の脱走兵を匿うことからスタートした。

この当時は私も、高校から大学へいったあたりの年齢である。この当時べ平連から学んだことといえば良心的兵役拒否である。こういう言葉が世界ではあるのかという驚きがあった。そういうことが許される世界、あるいはそういうことが主張できる世界のあることに驚いた。しかしその後いろいろなことを知るにつけて日本にもそういう人がいたことを知る。岩波新書でも出てくる。阿部知二の「日本の良心的兵役拒否」稲垣真実「兵役拒否をした日本人;灯台社の戦時下抵抗」などがある。さらに、トルストイの名翻訳者、北御門二郎氏(ぶな葉一著、「北御門二郎、魂の自由を求めて」)などがあり、孤独で厳しい戦いであったがそういう数少ない人たちが我が国にもいた。この灯台社の抵抗ということへの記事に関心をもって群馬県の当事者に会いに行ったことがある。その方は毎月一回はがきに印刷された記事を書いて送ってくれていた。内村鑑三などよりすごい信仰がないと、こういう抵抗は続けれらないというようなことを言っていた。彼はクリスチャンだった。特殊な言葉、異言を話す。異言というのは聖書に出てくるが、聞いているとうめいているようで何を言っているのかわからない。神への祈りや交流の時に出てくる言葉だというが、というより音だ。新約聖書、特にパウロはこれを戒めている。人にわからない言葉を語るのは意味がないという。パウロは論理で他人に分かりやすく言えという事を勧める。日本の中で良心的兵役拒否を戦前に語ることはまず難しかった。それに対する周りの理解は全くなかった。ただし、北御門氏の場合はトルストイ思想のため兵役拒否したのだが、当局から何らおとがめなしだった。そのまま逮捕されるわけでもなく、全く問題なく生きていたのである。これは村共同体の問題のためだったかもしれない。この村はそういう人物はいないし、出さない、という。

結論

時代が変わった。二人目のジョン、バエズ、二人目のボブ・デュランはいない。どうやって自分の意見を言えばいいのだろう。反戦運動もない。60年代、70年代の社会党に代表されるような組織的な運動は壊滅した。全学連も新左翼も消えた。べ平連以後はもうそういうまやかしの組織の運動は消えていった。どこに行ってそういう発言をすべきだろう?シルバー民主主義ともいわれている。我々がか弱い声を出す。そういう必要がある。いろんなところで。また、この本の他の個所ではハワード・ジンについても書いてある。アメリカ史を書いた民衆出身の学者の事。彼の事を小田実が読むように勧めていた。やさしい英語だと。