岩波現代文庫、スヴェトラーナ、アレクシェ-ヴィッチ、翻訳三浦みどり、解説澤地久枝、初版2008年群像社から発行、岩波現代文庫2016年発行

岩波の現代新書の中の一つ、ロシア、ウクライナ戦争が始まった頃この本を見つけた。しかし何となく読めなかった。今の戦争とは違うんだろう?とか思って。

しかしたくさんのロシア女性が従軍した。(あとがきによると100万人、15歳から30歳)また500人以上からインタビューである。

題名の意味

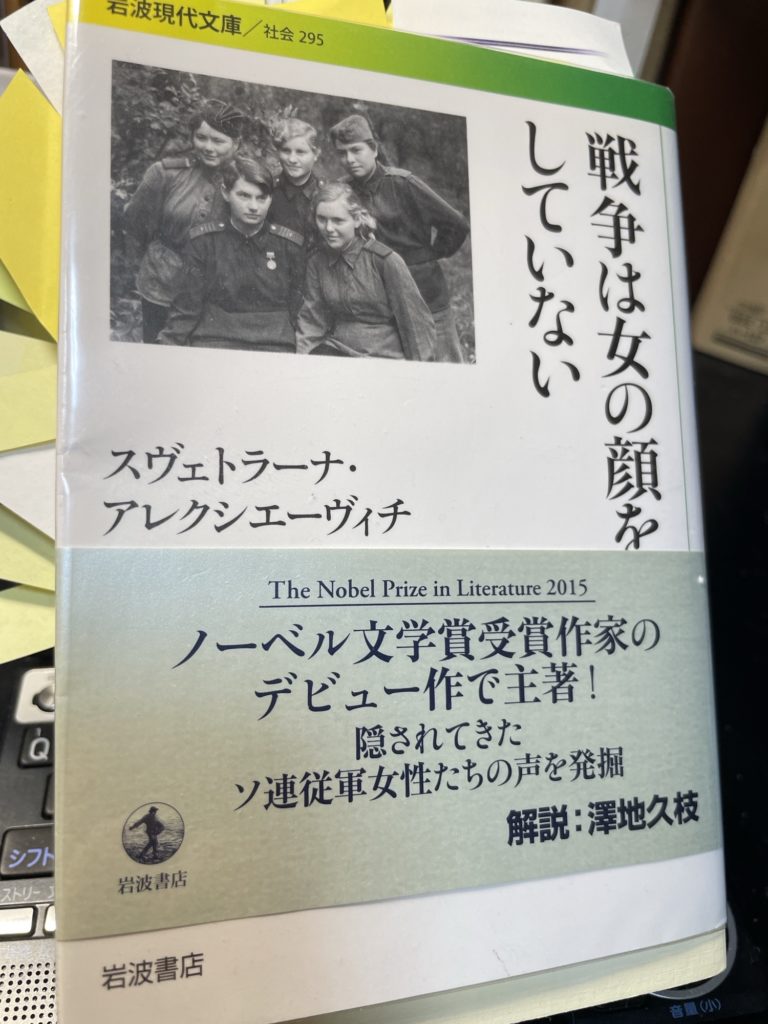

しかしこの題名と中身はどう関係するかがよくわからない。女の顔をしていないのはその通りだと思って読む。女性従軍者のインタビューである。しかしそれも若くてほとんどが志願兵である。写真があるが若くて元気ではつらつとしている。こんなにかわいい子がなぜ志願するのかと思うほどである。それは祖国防衛のためで彼らの証言を聞くと、いても立っても居られない状況だったようだ。意識がそこへ行き何かしなければならないという切羽詰まった気持ちが先だって行動し志願したのである。自分の年齢を偽ってでも戦争に駆け付ける若い女性たち。そういう若い女性が沢山いた。そしてライフルを持って敵陣へ突撃したいと。しかし戦争の現実は彼らが思っていたのとは全く違っていた。

女から見た戦争の現実と真実

この本は、第2次世界大戦の最終戦、所謂独ソ戦という戦争に関わった女性たちのインタビューである。また、それはアットランダムにいろんな話を単にインタビュウーしたとおりに載せたものでもない。一応分類している。最初は若い女性で年端も行かない、15,16歳位の少女が何も知らずに飛び込んでドイツファシストに向かって機関銃を打ちたいと言う。その時の気持ちを色々語っている。そこから、途中は看護婦たちの銃後の世界、死と向き合う日々、またさらに先には、戦時中の恋愛、さらにパルチザンに参加していた女性たち、最後は復員だ。戦争が何をもたらしたか、戦後が始まると従軍した多くの従軍した女性は恐怖に襲われたという。女が従軍して、かつ捕虜にでもなったら、ソビエトの裏切り者とみなされてシベリア送りになるという。みんながみんな同情してくれるわけでもない。蔑む人たち、差別の視線に耐え続けなければならない人たち。ドイツ人に妊娠させられた女性、あるいは同じ軍の大尉とできてしまった女性。そういうことに関係ない女性も何をしてたんだかと、あばずれというような言葉も言われたりする。また敵兵だった負傷者をしっかり看護する人もいる。それぞれの戦争である。しかしこれほど誰も知らない真実、隠された事実、戦争の現実をリアルに聞くことができるというのは驚きである。40数年前のことを彼女たちは、はっきりと覚えている。彼女らは雄弁に喋る。当然編集もしてあるだろう。多分何を喋っているかわからなくなって、支離滅裂な人たちもいただろう。インタビュー内容は文字起こしされ本人のチェックを受けるようだ。しかし内容の迫力は凄まじいものがある

復員と戦後の意味

最後の復員関係の内容は日本の復員と似ているところもある。大岡昇平の復員という小説というかドキュメンタリーのような読み物がある。復員兵に対して奥さんでさえどれだけの苦労してきたのかは同情してくれないようである。だからこの本の5分の4はまだまだソビエトが正しくてはつらつと戦争に行った人々の話となっている。当然戦争による死がいつも目の前にありそれで頭がおかしくなったりした人もいる。またパルチザンに参加している女性は自分の親がドイツ軍に殺害されても涙も出せない叫び声も出せない。そういうことをすれば村全体が焼き討ちに合う。皆殺しになる。というような話題も多い。しかし、後半のそれこそ後半は暗い話が多い。当然といえば当然である。戦争だから。しかし祖国のために戦ってきた人が祖国に戻って、何日もしないうちにシベリア送りにされたり、多くの人たちから蔑まれたり、人民の裏切り者とされたり、スパイ扱いとされたりということは戦争の重要な面であろう。手放しで喜べない人たちがいる勝利だった。

黙っていてはダメ

現実を生身で経験した人達のインタビューであるが、読ませる。聞き入ってしまう。一人ひとりが生き生きとして語っている。初めて自分の心情を吐露する。その不安な気持ちも出ている。トラウマから解放されたいと必死で言葉を選ぶ。話題を選ぶ。気持ちがうごめいて、その爆音のする過去の現実に入っていく。その時の興奮した熱い気持ちが伝わってくる。戦争は未完了だ。多分ここに隠されているものは作者の聞く力、聞き出す力、泣くものと共に泣ける気持ちだ。しかし当然隠されている。ものすごいエネルギーを感じる。そして翻訳もいい。うまい。ロシアの女性の感じが出ている。トルストイのショートストーリーを読んでるようだ。

戦争の現実はいつも変わらないのではないか

しかも話の内容がリアルだ。それだけに今のウクライナとロシアの戦争の現実というものが重なって見える。現状は多分ここで語られている話とそう変わらないだろう。だから恐るべきことである。これだけの苦しい経験を経ても同じことを繰り返す。戦時中も、そして戦後もどのくらいの問題を残すだろうか?想像を超えている。ロシアにおいても、戦争に関係した人たちの悲惨さと無情さと裏切りと差別と孤独とトラウマが同じように始まるのだ。

最後に

この本はベラルーシで発行された。しかし当局の検閲があったのか最初2年間は発行が許されなかった様だ。出版から20年後(2015)にノーベル賞を受賞。この件に関してベラルーシのルカシェンコ大統領は彼女を非難をした。ということは今の政治状況にあらがって書かれている。この著者のアレクシェ-ヴィッチは日本に2回来ているそうだ。それは最初に群像社から出版された時の読者の小さなグループが招待したようだ。また群像社は社長がこ種の本を行商販売しているという、がどういう行商なのか知りたいとも思う。(その後絶版になっていた。2016年岩波での出版となった。)また訳者の三浦みどりさんはがんで若くして亡くなった。あとがきのさらにあとがきの澤地久枝との関係は、ロシアの同行通訳者だったそうだ。そういうエピソードも書かれている。訳者あとがきと澤地のあとがきも面白い。