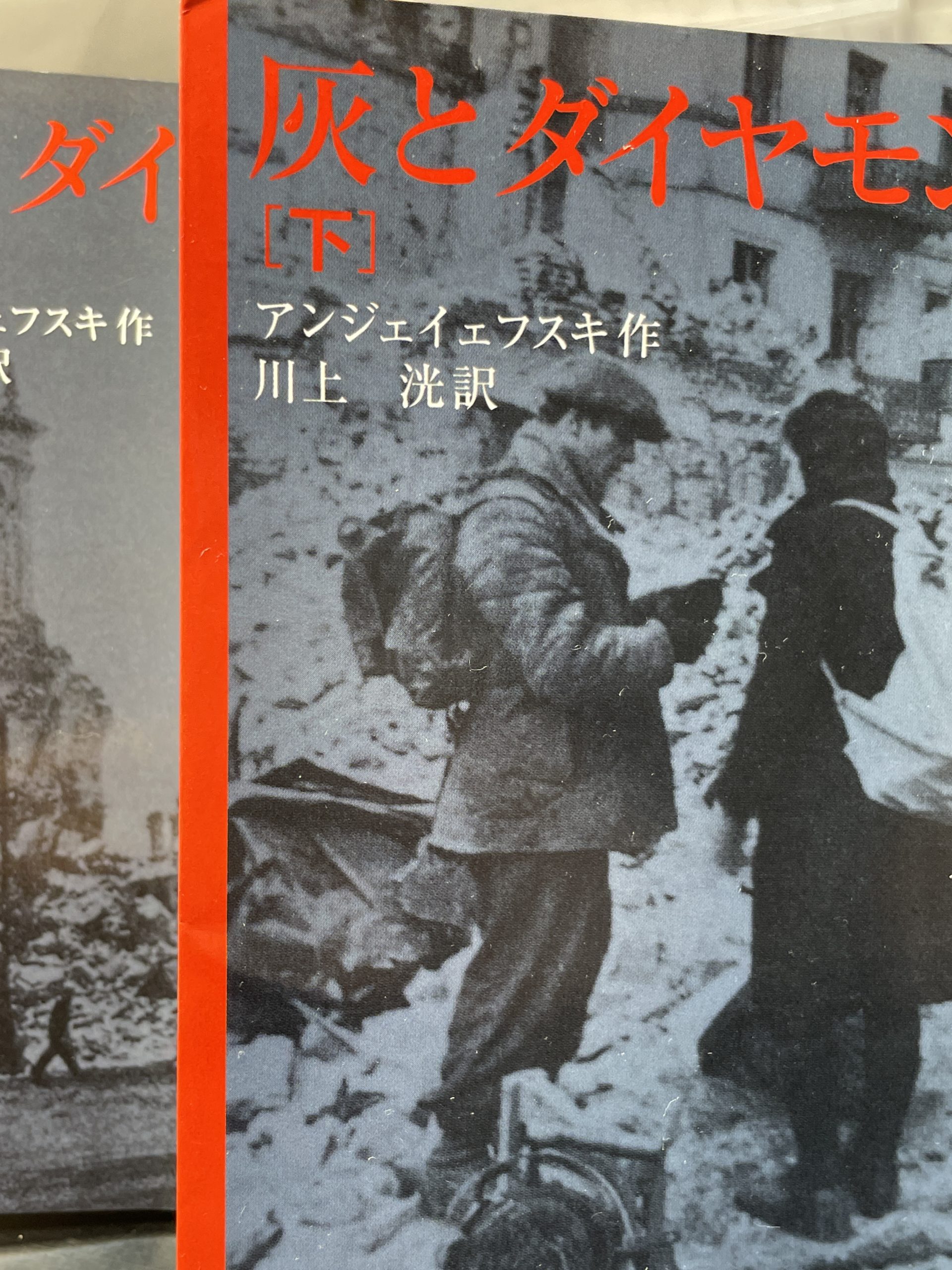

「灰とダイヤモンド」上・下、アンジェイエフスキ作、川上洸訳、原作1948年、岩波文庫1998年

この本は、アンジェイ・ワイダ監督の同名の映画(モノクロ)の原作である。かつて50年くらい前にこの映画を見たことがあり非常に強い印象があった。最後の主人公ががれきの山というか広いゴミ捨て場の原っぱのようなところで、よたよたしながら死んでいく衝撃的な幕切れは私だけでなく多くの人に心の奥底に強衝撃があったのではないか。「灰とダイヤモンド」という表題の言葉を象徴するような最後である。

しかし、ここで言っておかねばならない事は、原作と映画は相当に異なるということだ。大枠は同じである。しかし圧倒的に省略が多く、同じ「灰とダイヤモンド」とは言えないくらいに違いが大きい。ただし、この映画の台本はワイダ監督とこの作家の共同執筆ということなので互いに了解はされていたのだろう。

この本をなぜ読むか

これは先ごろ始まったウクライナ危機の中でロシアの問題、さらに言えば東欧という世界をあまりに知らない、ということからこの分野で小説というものを一度読んでみたいと思っていた。また私の本棚に社会主義文学というのがあってそこにワイダ監督の台本というのか脚本があったがこれはストーリーを追いかけるのに非常にむつかしいと感じて岩波文庫のほうへたどり着いた。しかし今回の戦争でもポーランドの事はあまり言及されていないがかつては同じようなことが起こっていた。

背景

これは第二次世界大戦の最後の日のことだ。1945年5月5日からの4日間という非常に短い間の事件とその周辺の人間模様を取り扱ったものだ。

また細かい説明は省くが、独ソ戦でソビエトが勝利し、ドイツが無条件降伏した。(1945年5月8日)この間の問題を分かりやすく言えば、国家再興問題として、ポーランド独立民族派、ソビエト派と別れる。この経緯もややこしいが、単純化して説明する。このソビエト派は社会主義の理想が正しいとしてソビエトに従属してポーランドを復活しようということである。一方で長い間ロシアの圧政の中にいたポーランド人からすればソビエト政府に従属できないということで、地下組織を作ってテロリスト集団となっていった。このテロリスト集団の一人が主人公である。若い青年、22歳とある。長い間ドイツ、オーストリア、ロシアに蹂躙された歴史、そしてワルシャワ蜂起という終戦間際に起こったポーランド人のドイツに対する一斉蜂起があった。この時にはソビエトの呼びかけもあって起こったが、ソビエトは応援せず見殺しにした。ドイツに攻め込まれて二十万人が死んだとされる。第2次世界対戦全体でで死んだポーランド人は600万人と言われている。ユダヤ人は90パーセント以上なくなった。この時期にカチンの森事件などあり、今から思えばソビエトが信用できるはずもなかったのである。またポーランド人の中にはナチスに協力して同僚であるポーランド人を密告したり、死刑にさせたりして生き延びた人もたくさんいた。それはユダヤ人も同様だった。そういう人たちもまたこの小説では重要な役目をおうことになる。

このポーランドの置かれた長い苦しみを圧縮したのがこの数日間の出来事である。

物語の内容

この戦争によって傷を受けた人たちの物語である。その傷を持った人たちが戦争終結の放送を聞いて何を感じるのか、先に言ったように、独立民族派とソビエト派とに分かれてしまって、終戦記念の良き日を祝う時に、テロリストはそのソビエト派の一人を暗殺する。その暗殺は一度失敗している。この主人公はこういうテロをもうやめたいと仲間に漏らす。しかしそれは上司の命令である、ということから計画通りしなければならないという使命感に縛られる。なぜ彼がこういう仕事をやめたいと思ったか。彼は初めて恋愛をしたのである。その地方都市の大きなホテルにテロの目的のために泊まった。そのホテルのバーで出会った美人でカウンターで給仕をしていた女性を初めて愛したのである。普通の生活がしたいと、「理想」はどうでもいいから普通の生活をしたいと切に願うことになった。しかしやめられず、結局はテロを遂行した。そのあと、町をふらついてワルシャワ近郊の街へ逃れようとしたときに民警に呼び止められる、その時に逃げ出す、そうして民警に背中を打たれてその灰というかごみ広場というか、広い、だだったびろいごみの原っぱに斃れる。映画では死んだことになっているが打たれてすぐ死んではいなくて民警が生きているな、と言っているところで終わる。この幕切れは多少ニュアンスは違うがほぼ映画と同様である。衝撃的だ。ドイツがソビエトに敗れて戦争が終結したその日に死ぬのである。多くの人は終戦を祝っていた。街のお偉方もさんざん酔っている。ホテルもポーランド国旗を掲げたその日にである。この対照性がこの映画が成功したゆえんだ。

またこの事件とは複雑に絡み合いながら多くのポーランド人がホテルで終戦と祝勝会のパーティをしているのである。そのパーティでのいろんな会話が非常に面白い。戦争中何をしていたとかどういう立場だったとか、ナチに協力したとか、そういうことは話したくないとか、出世したいとか。この辺は作者の非常にうまい書き方と思う。エイゼンシュタインのモンタージュ理論を小説化したような書き方だ。フラッシュバックしたり細かにぶち切って話を進める。今会話していたかと思うと違う場面に暗転し話が変わる、というような手法である。

どう感じるのか

この物語は映画とは相当違っているが構想はほぼ同様と思っていいだろう。

ポーランドという複雑に支配されてきた国、国民の気持ちを表現して余りあるだろう。あまりに悲惨、あまりに悲劇的、あまりに苦しい世界だ。これはウクライナにも通じるのではないか。これらの国のことを今更ながらあまり知らない、ということを知るのであるが、もっと、もっと勉強もしていく必要もある。多くの東欧という苦しみぬいた国々、蹂躙された国々のことを思わざるを得ない。

ついでに

この映画の主役の人はアメリカ映画のエデンの東の主役だったジェームズ・ディーンに似ていると思うのは私だけだろうか。また雰囲気がこのジェームズ・ディーン風である。さすがのワイダ監督だと思う。自分の人生や命をなんとも思わないこの無鉄砲な男の役は適役だった(ズビグニエフ・チブルスキー)。愛する女性はエヴァ・グジジェンスカ。美人である。

最後に

この「灰とダイヤモンド」というのは、最初の扉にもあり最後のほうにも出てくる墓場をうろつくシーンの中でこの詩が出てくる。ノルヴィト作「舞台裏」から「永遠の勝利のあかつきに、灰の底深く、燦然たるダイヤモンドの残らんことを」という詩からとられている。ポーランド独立の祈りを込めて表題としたのではないか。