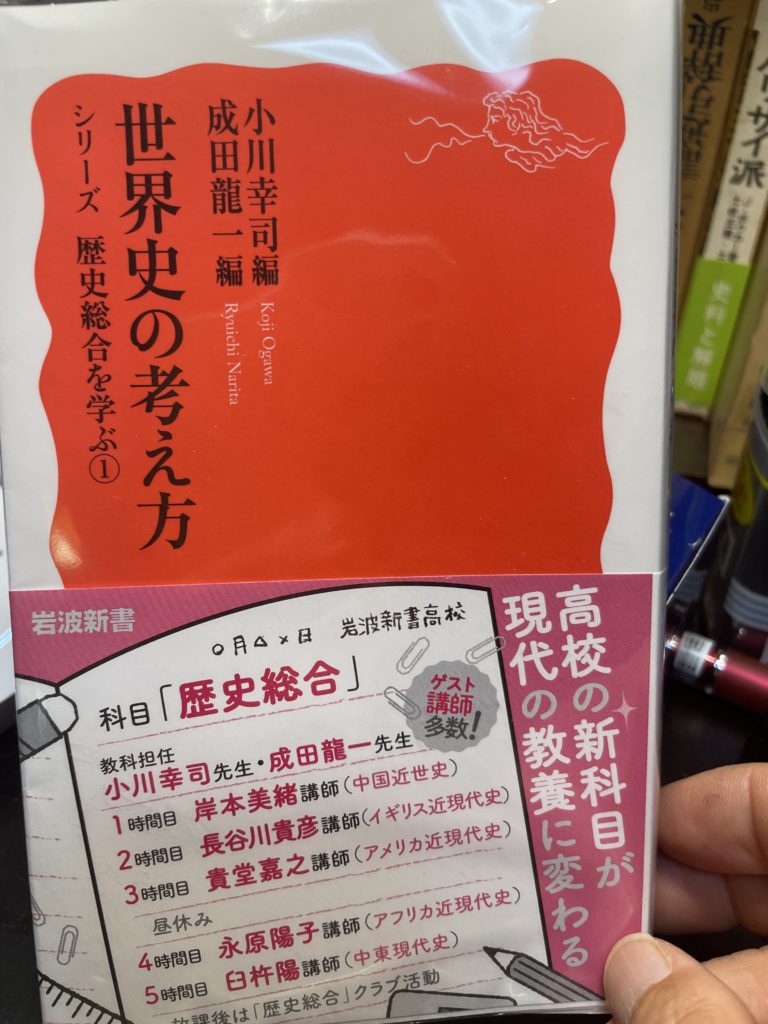

岩波新書「世界史の考え方 シリーズ歴史総合を学ぶ①」小川幸司編、成田龍一編,

2022年3月18日発行

歴史総合

この本は、今年の高校の歴史の指導要領に近現代史を歴史総合という科目を設置したことにより、今後の歴史教育、歴史の方法論などについて高校の教育現場にある小川幸司をいれて、考えていこうという内容である。歴史総合とは日本史と世界史の統合である。(この歴史総合という話は、神奈川大の的場教授から最近聞いた所である。)

しかし内容は、高校の教育現場という枠を超えて歴史学とは何ぞやというところへ来ている。これを高校の生徒に読ませるというより、教育現場で歴史教育をしている先生方へ向けて書かれたといってもいいだろう。さらに言えば現代の歴史学の急激な変遷に戸惑っている人たちに向けても書かれているといったほうがいいかもしれない。歴史学について現在標準的な考え方をするとすればどういうことになるだろうか、という問題意識にも貫かれているようにも思う。

大塚久雄、丸山眞男

近現代史ということから勢い、大塚と丸山の話が出てくる。要するにこの二人が起点であるということだ。大塚の論理につていは今まで多くの批判も知りつつも現在では、ということなのか、やはり重要な歴史的視点を保有しているという事から重要視している。丸山についても同様である。

特に大塚久雄の考え方について

彼の経済史の考え方は、主体に貫かれているということだ。この成田龍一氏の説明でようやくというか初めて大塚の理論の核心が分かったような気がした。(この本では彼が引用しているのは「戦後日本の思想」久野収、鶴見俊輔、藤田省三の対談、これも結構古い本である。)それは大塚の本を読んでいると今日から何をしなければならないかというような切迫感にとらわれるのである。そんな学問的な本は他にはあまりないのである。特に彼の「近代化の人間的基礎」や彼のエートス論を読むと猶更の感がある。それは、非常に注意深く考え抜かれていて、彼の学問は、どこまでも、歴史の中に生きて活動している人間の諸個人の主体性を問題としているということだ。ボーっと生きていようが、真剣に社会問題に取り組んでいようが否応なく責任主体であることを認識させられるという方法をとっている。そういうことがはっきりと分かった次第である。

特にエートスというのは、広い意味では思想ではあるが、人間の持っている倫理観である。あるいは共同体的に持っている習慣や考え方の雰囲気である。マルクス主義とか共産主義とかという思想ではない。日常生活の中で考えながらする行動を律しているものである。これを歴史学に持ち込んだということが彼のウェーバーから学んだ深い方法であった。非常に普遍的、かつ非常に個人的なレベルでの問題である。後のほうで、丸山が学問というのは情報ではない、主体性だということを引用している箇所がある。大塚も真理が客観的に存在しているのはなく主体的真理というものがあるということをどこかで語っている。

内容

中国史、イギリス現代史、アメリカ近現代史、アフリカ現代史、中東現代史のそれぞれの専門家が出てきて小川幸司と成田龍一らと対談を進める。問題はこの二人が出してそれをどう思うか、というような内容である。

いろいろ知らないことが多く指摘されていいて、刺激が十分ある。

戦争、ナショナリズム、ホロコースト、人種主義、空爆、ジェンダー、移民、収容所、奴隷制、戦犯問題、国民国家、民主主義、断種法、市民革命、産業革命

こういった諸概念を、それぞれのキーになる本を紹介しながら考えを深めていこうというやり方である。良知力の「向こう岸からの世界史」など面白い本が紹介されている。

グローバル資本主義

この中で再び大塚久雄の問題である。このお二人からははグローバル資本主義的なものの見方は否定されてしまっている、と言っていいだろう。またここに出てくる歴史家たちも同様である。杉山伸也著「グローバル経済史入門」は全く現れてこない。取り扱われていない。なぜか、再びこのグロ―バルヒストリーはウォ―ラーステインとともに棄却されてしまったようだ。しかし私が神奈川大学で3年前に市民講座で学んだ時には大塚はもう古いんです。今はこのグローバル経済史ですよと語っていた名誉教授がいたのに。要するにグローバル経済史の見方は、どこにも起点がない。どうやって資本主義が発生したか分からない、という。また中心と周縁問題のウォ―ラーステインも固定化されてしまって論理の発展がないということのようだ。

結論

この本の面白さはいろいろあると思うが、大塚、丸山について高い評価をしている前半部分は非常に面白いし有意義だろう。納得される方も多いのではと思う。

ぜひこの本を皆さんも読んでいただきたいのであるが、このお二人の編集者の意図はやはり大塚、丸山の主体的に歴史を知るということが絶対的に必要だといっているように思える。そして明日からの自分の行動が変わっていく、それが学問である、とも言っているようだ。

ついでに

歴史総合という科目はどんなことになっていくのかは興味があるが、昔から古代史もアジア史の中でとらえようという考え方もあったが、良い業績はなかった。また前回ルイス・フロイスの「日本史」を取り上げたがまさにこれも歴史総合的な世界だ。