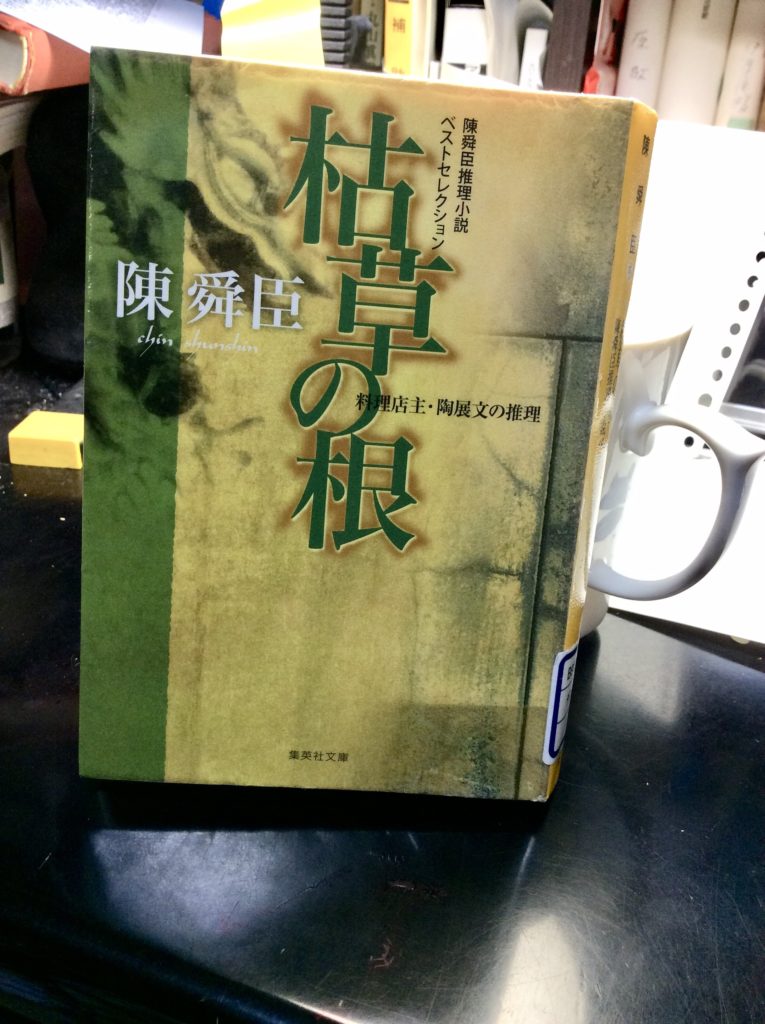

「枯草の根」陳舜臣、1961年発表、講談社

陳舜臣氏の初期の作品はこういうミステリーものだった。しかしすぐに歴史ものや紀行文学に移っていって、このミステリーものは数が少ない。

この本は江戸川乱歩賞受賞作品である。彼の37歳の時の作品である。

なぜこの作品を読むのか。

「アジアの中の沖縄」でも取り上げたが、中国人の視点、それに台湾、日本の神戸の視点が入り混じって、アジア的な視点を持つ人だと思ったからだ。この人ほど、歴史の中のアジア、現代のアジアのことを感じて生きた人はいないのではないか。

ウイキペディアによれば、1924年生まれ、学生時代は、日本で大阪外語大学でペルシャ語とヒンズー語を専攻したという。一年後輩に司馬遼太郎がいる。また中国史については宮崎市定の孫弟子といわれている。だから中国史に関しては学者並みであろう。学校に残れともいわれるくらいだったようだ。しかし、戦後日本籍がなくなり中華民国籍となったために国立大学には行けないという事だったようだ。戦後2年は台湾で英語教師をしていたという。私が問題にしている、台湾史の中の陰惨な時代を台湾で過ごされている。私自身はさほど陳舜臣氏のことも、彼の著作もよく知っているとは思えないが、上述のような理由でまず皮切りにこのミステリーを読んで逆に彼のことをよく知っていきたいと思った。

物語の筋を簡単に説明

場所は、神戸で時代はこの本の発表のあった1961年当時のことだろう。

神戸で殺人事件が一件起きて続いて二件目が起きる。

その事件の起こった時期にシンガポールから、アジアでも有数の金持ちになった席有仁という人物がたまたま日本にやってきた。その理由はかつて彼の倒産寸前の会社を助けた香港の銀行の頭取が今は落ちぶれて神戸で小さな貿易商をやっているのだが、その人物に当時のお礼と彼に対する支援のために会いに来た。互いに顔は知らず、対面するのは初めてだった。そのことがこの物語に大きな影響を与えるのである。最後は、犯人らしき人物がこの物語の主人公に手紙を出したところで終わる。

この物語の面白さ

先に書いたように、アジア的である。舞台がシンガポール、香港、神戸であり、歴史的には中国共産党が中国で独立する事による経済的な大きな変動の波にさらされる時期も経過としてあり、経済界の人々の苦難の人生を想像させる。また日本敗戦後の1960年あたりから全世界的に経済復興が始まってくる頃でもある。成功した者と没落の憂き目にある人の落差が愕然と出てくる頃ではないか。そういう経済的背景がどうしてもこの物語の背景として動かしがたくある。

また、神戸にいる中国系の人々が中心となる物語であるが、こういう人たちがなぜ神戸に生涯を過ごすことになるのか。これは華僑の人たちと同じことであるが、こういう人たちの気持ちもこの物語の背景に出てくる。どういう動機、どういう哲学をもって生きているのか、そういうことを想像させられて興味が尽きない。つまり、国に帰れない、自分の住むべき故郷がないという事なのか、日本人的には想像もつかない。ユダヤ人、インド人、中国人などは海外で活躍する。その典型はユダヤ人、長い間自分の国はなかった。同様に中国人の一部の方は中国共産党の独立によって、自分の住むべき国がなくなった人々もいた。そのため台湾へ行った人、さらにアメリカなどの海外へ行った人も沢山いる。台湾人でも中国人でもなく日本で生きる生活というデラシネ的であり守ってくれるもののない不安や、政治によって引き裂かれた親せきや友人や親子などの悲惨な出来事があったうえで、彼らはそういう苦難を忍耐と工夫で乗り越えてきた。そういうことがこのミステリーには垣間見られかつ裏の本当のテーマであろう。

最後に

このストーリーは深い歴史的洞察、冷静な感覚が研ぎ澄まされてできている。ミステリーとはいえ静かな物語だと言える。だからただの殺人事件ではない。今読んでも古くはないし、またかの時代の懐かしさもこみあげてくるような小説である。まるでJET STREAMの音楽が聞こえてくるような。