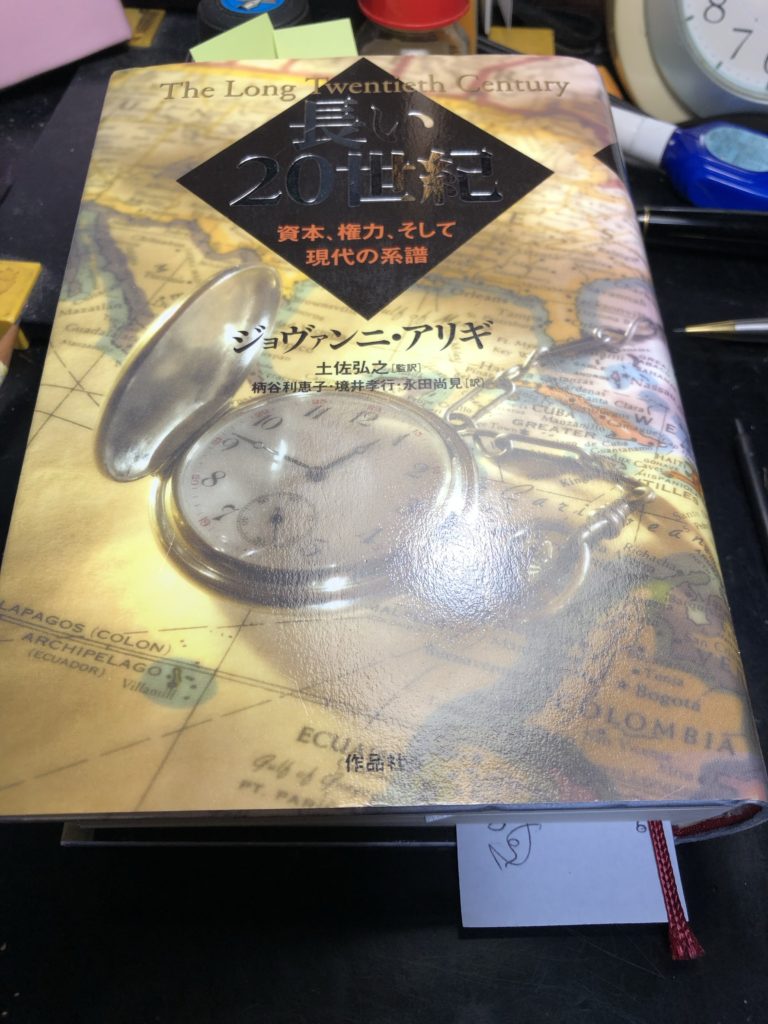

長い20世紀(資本、権力、そして現代の系譜)、ジョバンニ・アリギ著、作品社、2009年発売、原著は1994年発行、(1995年のアメリカ社会学会、世界システム政治経済部門賞受賞)、5200円

この本は約600ページの厚みのある本である。この本を読み始めてから約1か月半である。最初は図書館の本で済ませていたが何回も延長できず、ついにネットオークションで安く買うことを画策して、手に入れた。

評価の高い本である。

なかなか読み応えのある本である。内容は世界経済史である。単なる経済史ではなく、今後の資本主義の行方やアメリカの覇権的資本主義はどのように成立してきたのか、今後どうなるかなどという現代の問題意識を満載したような経済的歴史でありかつ理論化も狙っているのではと思われる。世界システム論の一つだ。ウォーラーステインなどと一緒に仕事をしたようだ。またこの本にしょっちゅう出てくるが地中海論で有名なブローデルの影響をかなり受けている方のようである。また「帝国」のネグリとは立場を違えているし、論争もしている。ネグリはこの本を批判もしている。この本は著者の「北京のアダムスミス」という本の前に書かれたものである。この北京のアダムスミスでも相当触れられているが、イタリア・ジェノヴァ、オランダ・アムステルダム、イギリス・ロンドン、アメリカ・ニューヨークというように世界的覇権的経済の中心が移動しているが、その理由を明確にしながら、アメリカの経済的覇権まで来ている。さらにこの本では、東アジアの日本を中心とした経済圏が今後資本主義の覇権を握るのではないかというところで終わっている。それゆえに、次に書かれた「北京のアダムスミス」ではその東アジアの日本というよりも中国の台頭という事に焦点を当てている。

700年間の経済覇権の推移

結局、資本主義は将来があるか、今後別の体制が出てくるのかというようなことを全体として700年間にわたり経済の歴史を描いてみたという事だ。この考え方の中心にあるのは、余剰資本、過剰資本という有り余ったお金の運用が資本主義的競争の中で、どうなっていくのかという事によって中心的な覇権的経済が次の覇権的経済圏に移っていくというように見ている。

余剰資本

特に余剰資本といい過剰資本といい、資本が大幅に増えて余剰化するとき、この時には利益率が大幅に減少していく時期になる。その利益率が大幅に減少していくときにどのような対策によって資本の蓄積サイクルを維持していくか。大体が、最後になると高等金融といって、ローマ教皇への金貸し、または政府への金貸しなどで運用し維持するがそれが覇権期の最終時期に当たるようだ。イギリス・ロンドンが金融覇権の中心になりえたのは、国民経済的志向、つまりアダムスミス的重商主義的国内重視、産業育成と植民地経営がうまく調和取れたからだという事だ。しかしその後20世紀に入り、アメリカが広大な国内市場を前に大企業群が、ヨーロッパにはなかった経営手法、フォーディズム、などによって資本の蓄積を始めるとイギリスの中小主義的産業の古い経営手法ではおいていかれてしまった。それゆえにニューヨークに経済覇権の中心が移ったという。ある意味決定的だったのはイギリス金融界がロシア、東欧に金を貸していたのが革命によって回収できなくなった、という事も遠因ではあった。こういう事は17世紀から19世紀にかけてオランダからイギリスへの覇権の移転も種々の理由はあるが、イギリスの国内重視の重商主義的、国民経済的、アダムスミス的なものがオランダの中継ぎ貿易的、国内産業の軽視的経済政策に勝利したということだ。

アメリカの衰退

そして現在は、アメリカの衰退である。これもベトナム戦争、イラク戦争への加担などの失敗によって現在、世界最大の債務国へ転落している。その金融は東アジアが支えているという現状である。簡単に書くとこういうことを言っているのである、がそれらの実証をいろんなところからかき集めてきているので長くなるのだろうと思う。それぞれの経済的観察は特に目新しいものがあるわけではないというと、お前は理解していないと言われそうだが、特にアダムスミスが彼の議論でも重要な位置を与えられているし、国民経済的という事が非常に重要なキー概念になっているところは、今までの50年前の日本の主流であった大塚史学的経済史学ととくに齟齬はない。(逆にいえば、世界システム論の日本の学者がこういうことをどのように考えているのかを聞いてみたいような気もする。)

結論

この本は、世界の本当の問題を知るためには必読書ではないか。特にアメリカの衰退の傾向の原因と今後の東アジアを見る場合は、こういう観点はもう常識であると言えると思う。だからそれだけ基本的な書ではないか。特に長い7世紀分の流れを概観するというのは逆にいえばこういう本がなかっただけに重要である。