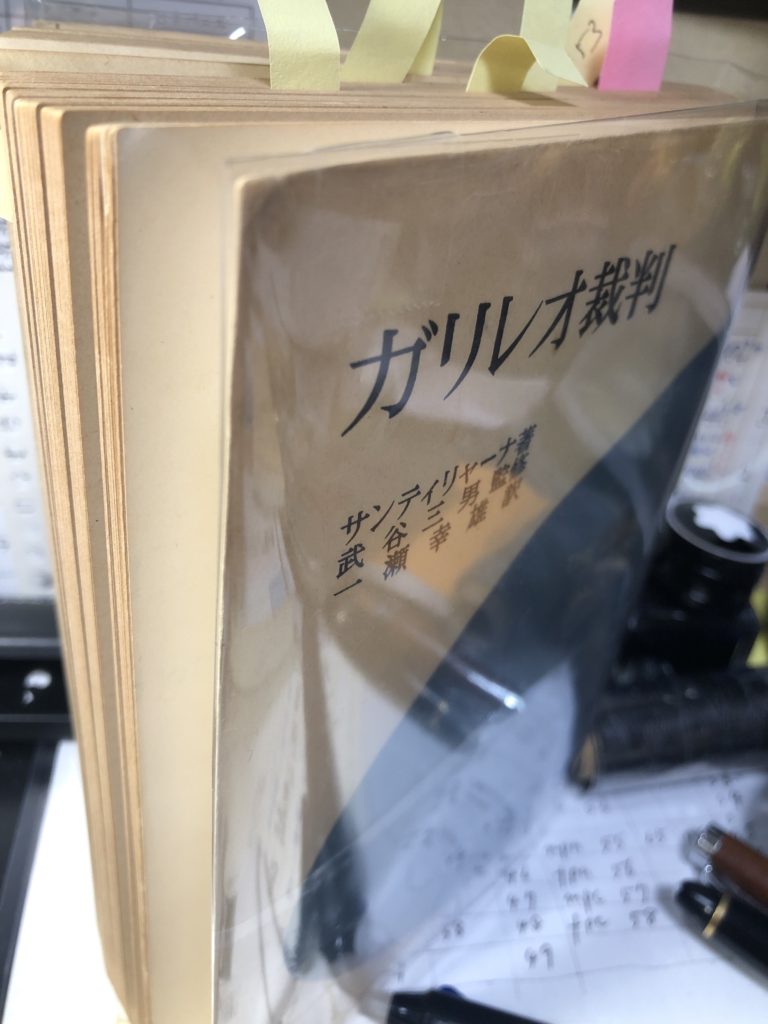

ガリレオ裁判、サンティリャーナ著、武谷三男監修、一瀬幸雄訳、岩波書店、昭和48年発行(1973年)625ページ、原著1955年シカゴ大学発行

この本はガリレオの異端宗教裁判の経緯を数々の資料から物語ったものである。

ガリレオという人がどんなことを発見しどんな発明をしたかはあまり言及されていない。だからここでは科学史的見方はほとんどないといってよい。

しかしながら、この時代というのは、天文学あるいは物理学の夜明けといってよい時代である。ニュートン(イギリス1642-1727)、ケプラー(ドイツ1571-1630)、コペルニクス(ポーランド1473-1543)、ガリレオ(イタリア1564-1642)この年代を見ると、ニュートンだけがガリレオが死んでから生まれた一世代後ということになる。

ここで問題にされていることはいったい何だろう。

この本を読んで私が思うことはここに書かれていることとは全く別の問題を感じる。

思想統制、警察国家、というようなことよりもむしろ、アジアではこの宇宙の問題がどのように扱われて来たのか、というテーマである。なぜこのように宇宙の問題がこの中世に重要だったのか?日本は江戸時代に天文方というのがあって暦を作るために天文学をを研究していた人たちがいたようである。それも中国からの輸入学問である。しかし宇宙の構造を問題にしたわけではなかった。地動説や天動説などということで当局に捕まるなどということはありえないことだった。なぜ空を見上げて宇宙の構造を気にする人たちと全く気にならない人たちがいたのかということに非常に関心がわくのである。

テーマ

とりあえずそのことは置いて、この本のテーマは、1616年にガリレオが天文対話とイタリヤ語で書いた事から端を発して、その16年後に異端宗教裁判所にて裁判をかけられる。そしてその裁判の経過と判決そしてその後ということで、この長い本の半分から後のほうが重要である。前半は法王や関係者の人柄などが多く説明されていて、核心の裁判関係は最後のほうである。

またその裁判へ至る道筋の中でガリレオの性格などが非常に事細かく描かれている。

要約

簡単にこの話の要約を言えば、ガリレオが地動説を天文対話で力説しているということがカトリックの異端審問宗教裁判所の当局(検邪聖省という)に睨まれる。その時法王はカトリックの信仰に従うことまた地動説を信じなければ本の発行を許可するというような事前の約束文書を取り交わしていた。それによって禁書扱いもされず、今まで通りの研究をしていくことになったが、ある日突然そのことが法王の心変わりなのか、16年たった後で厳しい裁判が行われることになった。この理由の一つに天文対話に出てくるシンプリチオという人物がいる。このシンプリチオというのは愚かな、という意味がギリシャ語にあるようで、これが法王を指すのでは時の法王にささやいた人物がいたようである。(これはこの本には具体的には書かれてはいないが通説のようである。この本では反ガリレオ派の人物が多数いたとされている。)この16年後というのはガリレオ70歳で老齢であった。(これは現代の肉体感覚とは相当に違う、と思っていいのではないか)

その裁判は結果として判決を下す。それは自説を今後とも信じないし、人に伝えたり教えたりしないという宣誓破棄、異端誓絶文への署名などである。これは本人にとっては当時最大の屈辱であっだ、ということだ。

この突然の16年後の異端裁判がどのように発生しそのような経過をたどって判決が言い渡されたか。この著者は、反ガリレオ派という集団、イエズス会、ドミニコ会などがあったようだが、こういう人たちが画策して、最初に許可した時の文書を偽造したというものである、という。この偽造文書によってガリレオが告訴され、裁判を受けることになった。

この話の結果として

結局、いろいろなカトリックの多少の迷妄さもあって、今後一切地動説およびそれに類する考え方を信奉することも他人に教えることも許されないというような結論となる。そのために前に述べた宣誓破棄、異端誓絶文などを書かせられる。しかし刑は重くなかったようだ。トスカナ大使の家に軟禁されていたようである。

しかし、70歳を過ぎたガリレオはその後もその種の研究を続け「新科学対話」をものにし、オランダから出版された。人にも教えていたようである。かなりこの学問に精進していったようだ。

だから逆に言えば異端審問の宗教裁判というのが何だったのか、という問題が残る。そういう事についてはドイツにはカトリックの宗教裁判所がなかった、ということだ。あったとしたら、ドイツのルターの宗教改革というものがあったかどうかわからないというのが著者の推測である。この時代はカトリックの支配のレベルは国によっては相当な違いがあったようだ。

結論的に

結構長いこの本に関して言えば、要するにカトリックは科学に関して無知蒙昧ではなかった。天文部なるセクションもあったようだ。そこではコペルニクスやガリレオやケプラーなども扱い研究してもいたようである。この時代は仮説であれば論じてもよいという考え方である。だからガリレオも地動説、天動説を仮説として扱うという方法をとった。しかしである。思想警察のようなものがあるところでは、支配者側からすればこの思想問題を裁判する場合結論はどうにでもなる、ということを明らかにしている。被告とされ弁護人もいない状態というのは非常に厳しいものがある。そういう意味では70という高齢になってからのガリレオの裁判というものはある意味不当ともいわれうるものである。支配者の意のままになる。脅しや見せしめというものもある。またガリレオはカトリックの信仰を全く捨てたことはなく法王に関しても服従の意を表明し終始変わらぬ生き方だったようだ。

その後天文対話もラテン語に訳されて世界中に広まって行った。

付録、ガリレオ問題とは何なのか、どういう問題として今なお問題とされるのか

(表現の自由、思想警察、転向、香港、ミャンマー問題にも通じる。)

しかしこの問題は宗教と科学の対立というような問題ではない。ある部分において独裁者の問題であろう。自由に討論でき、発表する環境がなく、許される思想の決定をある人たちに任せるあるいは一人がそれを牛耳るというような事が問題である。戦前は特高というのがあった。今では表現の自由問題と重なるだろう。NHKの番組についての偏っているとかという総務省なり監督大臣の発言という直近の例もある。また新聞の偏向報道の問題もある。そういう事例は政治的にはあっちこっちで起こっている現代的な問題である。また、ガリレオは、日本で言えば転向者のような批判を受ける立場に立ったわけである。その場限りだったかもしれないが転向したのである。地動説を捨てるとまで言ったのであるから。しかし、どうなのか?転向論ではこういう事例は扱っていない。日本のキリシタンの問題も扱っていないので、ある意味転向論という問題はもっと広い意味で再解釈されなければならないかもしれない。さらに、しかしということができる。ガリレオは確かに時の政府に合わせた発言をして釈放されたのであるが、かれの裁判戦略ということから言えば彼は歴史的に勝ったのである。ガリレオは墓の中からほくそ笑んでいるかもしれない。

(この後のことはウイキペディアにカトリック側がいつ謝罪したかなどがでているので参照してみてください。また、ベルトルト・ブレヒトの「ガリレイの生涯」岩波文庫も参照ください。)