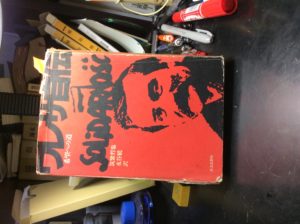

ワレサ自伝―希望への道 筑紫哲也、水谷訳1988年発行、社会思想社 478ページ

1、なぜこの本を読むか

連帯という言葉にひかれる。なんと魅力ある言葉。この言葉には世界中が引き込まれた。

連帯のない時代に連帯という言葉。この言葉は引き裂かれているグループ、民族、宗教、国をその違いを乗り越えて力を合わせて、問題を解決していこう、というイメージだ。この違いを乗り越える力がこの連帯という言葉にはこもっている。そんな感じを昔から受けていて一度その連帯という言葉がどのような経過でで来たのかを知りたくてこの本を紐解いた。サラリーマン時代は横目で見ながら通り過ぎていた事象だ。今その正面に向かって実際のワレサの声を聴いてみたい。またソビエト配下のポーランドがなぜこのような連帯という理想的な言葉で戦うことができたのか。

2、この本はどのように書かれているのか

ワレサの自伝ではあるが彼が一貫して書いたというものではない。ところどころに奥さんのメモが出てくるし、またほかの関係者の記事、、事件が起きた時の地下新聞などが含まれており時系列的にワレサの自伝となっているようなことはないので注意深く読む必要がある。基本的にはワレサがなぜ連帯という流れになったのかという問題意識で書かれているが成功しているとは言えない。それだけ混乱の中から生まれたもののようだ。

3、この本の時期

1973年から1987年ころまでのポーランド

4、ポーランドのその時期について

借金地獄のポーランド、現在のアルゼンチンのような経済的に破綻国家であった。

ソビエトと西側の借金で首の回らなくなった国家といえよう。

5、連帯とは何か

連帯とは、官製の御用組合これが公認された唯一の労働組合であったが、これに対して自主独立自治の労働組合を作らせろという運動が発展したものである。つまり、教員組合や船舶工場組合や化学工業組合それぞれが官製の組合でお仕着せの組合を持って、組合幹部は政府から派遣さていた。それぞれが独立して国家に従属していた。これにたいしてそれぞれの自主独立自治の労働組合を作ろう、またそれぞれの組合は連帯しよう、ということであった。

(「統一労働者党の青年組織、社会主義青年同盟は全くの虚構であった。なぜならこれに入っているのは、造船所のたった5パーセントである。...彼らは土地や住宅を購入するときに優先権を与えられ….。」p80)

6、この本の中心的な部分

①ワレサという人物

私はこのワレサという人のこの本を読むと彼の人間臭い体臭を感じ、汗のにおいやぬくもりやいい加減さや、厳しさや、家族思いの人柄や何か普通の人とどこといって変わらない感じを受けるのである。その彼がインテリでもなく革命闘士でもなくグダンスクという造船所の一介の電気技師なのである。どうしてここまでの偉業を成し遂げられたのだろう。彼のおかげでポーランドは変わってしまったのである。それにはソビエトの崩壊やベルリンの壁の崩壊も政治的には近い時期にあったのでそういう政治情勢も実際は大きく影響していたのであるが、その彼がノーベル賞をもらい、大統領までなったのである。

彼はどんなに政府から懐柔のような餌を投げかけられても取らないし、急進派のように暴力や革命を叫んで政府を転覆しようなど、とは一切考えなかった。彼は段階的改革者といえる。むしろ社会主義にあるまじきカソリック教徒であり、ポーランドにロマ法王が里帰りした時には熱狂的に歓迎した人間なのである。この時に放映されたテレビの映像は私も見たことはある。なぜそんなに歓迎されるのかはその時には全く分からなかった。それに加えてポーランドにおけるカソリック神父の大きな政治的ポジションがある。彼らは積極的に政治発言をするということではないが、非常に強い政治的なメッセージを含んだ発言をする。これはポーランド国民とともにあるということだ。また西側との価値観の共有と情報の伝達、世界への発信という点では恐るべき力=ネットワークを持っていたのではないだろうか。背後にはこういう人たちのサポートもあった。

(ワルシャワの首座大司教ヴィシンスキー枢機卿はわれわれにむかってかたりかけた「私たち自身些細な行動では自由は実現できません。力の限りを尽くして、労働者の幸福のために努力しなければなりません。、、、、愛する祖国の現在と未来を両腕に抱く力のあることを自ら示さなければなりません。」p215)

②ワレサ的なもの

彼はまず政府を倒すということは全く考えなかった。暴力によるゼネストやストライキなども徹底否定である。戒厳令になったときにでもその原則は貫かれた。そしてある程度話し合えば政府は少しは良い改善もしてくれるのではないかという期待はいつも持っていた。彼の戦略でもあるが、表には出ないが体制変革的なテーマが目白押しなのである。経営の組合の関与、民主的に選ばれた委員長、などの項目一つとっても今までの政府では自分の持っている権力というものを一つ一つ削り取ってしまうものなのである。だから社会主義という体制の枠組みの中で政府と労働組合として交渉するといっても政府側からすれば恐ろしい連中と見えた。ワレサ側は交渉が裏切られてもそれなりの分析と理解を示して次の戦略を練って冷静に待っている。次回はこれを出そう次にはこういう提案をしよう、というように。決して負けないのである。そういう一面は相手の誘導的事件に引っかからないという良い面となっていた。大勢の組合の中には右も左もいるのである。理論家もおり革命闘士もいるのである。しかしワレサをみんなが選び彼を信頼していったのである。ものすごい能力だ。しかし奥さんもしっかりしていて旦那が刑務所に入っているときには即興の演説までできる人である。関係者が殺されたり投獄されたりする事件が続いてもワレサという人は挑発に乗らないのである。

③連帯への道

1970年に政府の食料品値上げの発表に対抗して起こしたストライキの時に彼がグダンスク造船所の組合長に選ばれたのが27歳の若さだった。1970年12月には政府側の発砲事件がありストライキ参加者のうち何人かが死んだ。この12月の事件がきっかけでワレサはながい連帯につながる闘争生活が始まった。

この流れは、その後70年代半ばに大きな変化が起こる。若きポーランド運動(芸術的潮流学生、青年層)、KOR(労働者防衛運動)、ROPCIO(人権市民擁護運動)というような人権擁護団体、自主独立の団体が成立してきた。彼らの目的は一義的には労働者が犠牲になる事件が頻発しているときに支援活動をしようというものである、二義的にポーランドの未来への希望へと通じる道(=理論的、実践的)を切り開くことである。この3団体はインテリ集団であるが、ワレサが言うにはこの3つが非常に重要であった。

④発端

1980年に食料品の値上げと食肉の異常な不足が原因でストライキが地方でで発生していたところにグダンスク造船所でもストライキが発生した。この時に不当解雇された人の復活や様々な要求を出しているときに経営側が連帯ストだといった。非難を込めて。組合側はこの時、逆にストライキを連帯せざるを得ない状況だった。この時が連帯という言葉の生まれた時であった。この連帯という言葉は敵方が作った。そしてそれが合言葉になっていく。この時具体的に自由労働組合は企業連合ストライキ委員会なるものを設立して連合してストライキをすることにした。さらにこの要求を整理して21か条にまとめ上げた。この辺りでワレサは世界的に有名人になり国際的に政治家と認められてきた。

⑤正式に合法活動となる

1980年9月にストライキの中からグダンスク及び他の2市で最初の独立自治労働組合の結成が公認される。その全国組織として連帯が正式に成立する。この時の政府での登録問題ではすったもんだした挙句認可された。大きな前進があった。しかしほぼ1年後に戒厳令の下で非合法組織となって地下に潜る。その戒厳令下で話は終わっており、その後の物語は書かれていない。それゆえに、その後の連帯の発展についてはワレサを含めてどうなっていくのかはこの段階では不透明だった。しかし、この連帯の動きは世界が見守っていた。世界中の労働組合が大きな関心を寄せたのである。そういう意味でも世界への連帯となった。またソビエトのゴルバチョフの登場から情勢は大きく変わって民主化の時代に入っていく。

歴史の一歩が大きくふみだされていた。歴史が変わってしまった。

しかし本当に彼一人でできたのではないせよ、一介の電気技師がここまでのことを成し遂げたことの意義は大きい。