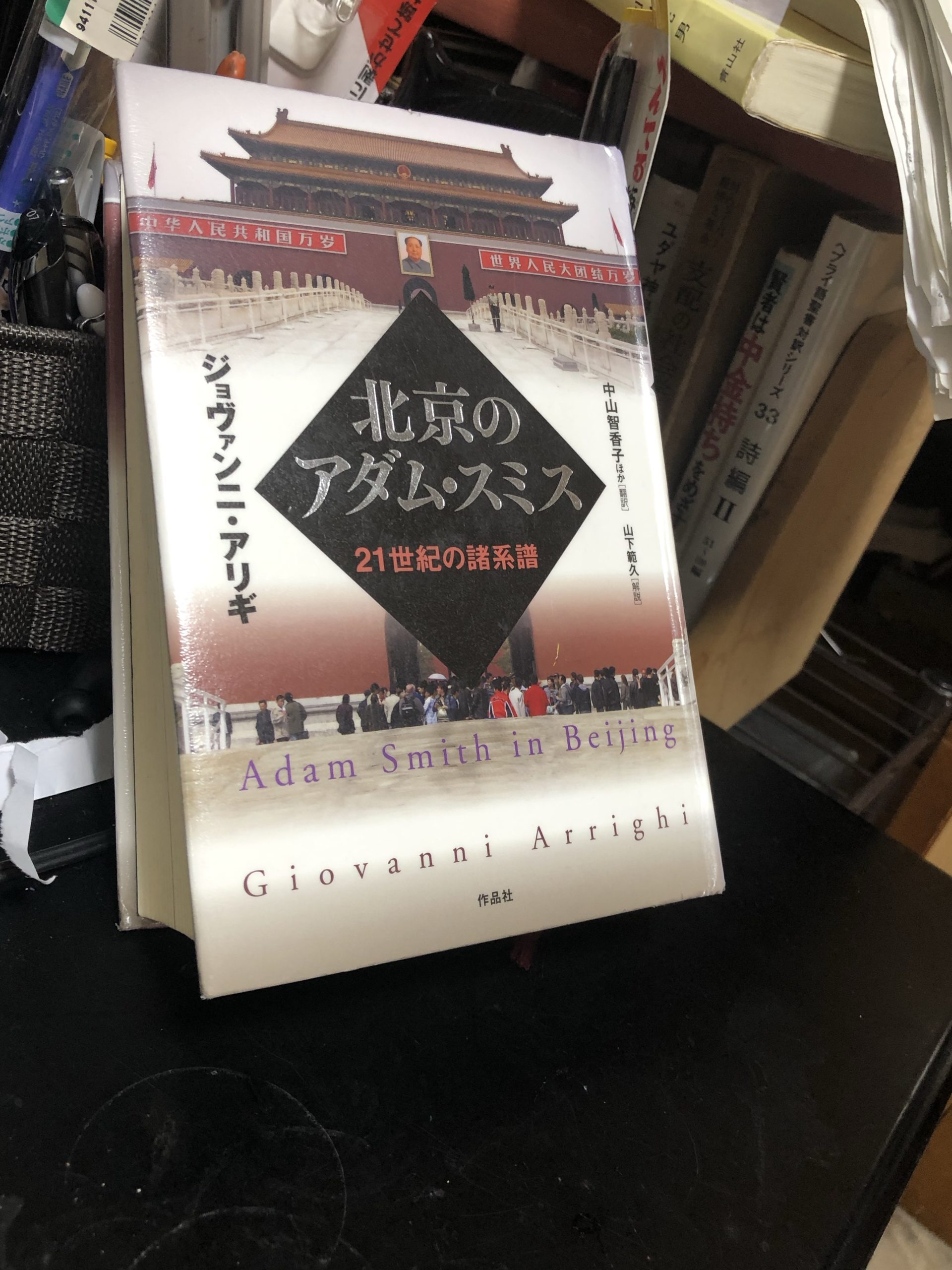

「北京のアダムスミス」(21世紀の諸系譜)ジョバンニ・アリギ著、作品社、2011年発行、(原著は2007年発行)673ページ(ページがふってある箇所だけで)

この本は、ネグリの大著、「帝国」をさらに上回る厚みである。

この本を読むのにやはり一か月はかかった。長い本である。

著者のはじめ、にあるように前著「長い20世紀」と「近代世界システムにおけるカオスとガバナンス」に続く続編として書かれたものだ。

内容は世界史、現代の世界経済史といってもいい。経済だけでなく当然政治史でもある。

基本の流れは、アメリカの衰退と中国の平和的台頭、というテーマである。

アメリカの衰退に約5分の4のページを割いており、表題にある「北京のアダム・スミス」的テーマは最後の100ページあたりに出てくる。はっきり言えば、この最後の中国の台頭のところを読めば良いくらいのものである。

世界システム論

このアリギの本は、グローバルヒストリーという分野または世界システム論といわれる分野である。

今までのヨーロッパ史や日本史やアメリカ史といった個別史、あるいは地域史ではなく、世界全体をひっくるめて世界史としてみていこうという分野である。日本でもグローバル経済史、というものがあって今までの西洋経済史とは趣を異にしているが、全体をとらえていこうという、グローバル化の時代としては必要な認識の仕方とはいえるかもしれない。しかし世界システム論といってもい色んな見方があり色んな語り方があるという一つの良い事例ではないか。日本語訳の多いウォーラーステイン(中心と周辺従属論)であるが、やっとこの種の多様な見方の一つが翻訳されたという事だろう。特に彼の議論の特徴は経済発展と経済的政治的覇権を視野に入れていることによってウォーラーステインよりより深く現実世界を見る視点が与えられている。

テーマ

だから問題意識としては、最初中世のイタリア、スペインついでヨーロッパの中の中継貿易で財を成したオランダついで産業革命を経てイギリスが世界の覇権を握った変遷からどうやってアメリカが世界の中心として登場してきたかというのがこの前編(「長い20世紀」1994年原著発行)の問題テーマとなる。なおそれは資本の原始的蓄積と余剰資本をどう展開するのかという資本論的な見方が背後にある。

この本ではその世界の覇権を握ったアメリカがいかに現在衰退の傾向にありそれは逆戻りできないかが論議され(この箇所は「帝国」のネグリと正反対の見方といえよう)そして最後に中国が平和的に台頭してきた現実の過程と理由は何か。それが題名にある「北京のアダムスミス」である。

内容

内容は、ベトナム戦争の失敗とイラクの湾岸戦争の失敗によってアメリカは経済的、金融的にも衰退の傾向を見せ始めた、という事、と同時に中国が平和的に台頭してきた、という事によって今後の世界は中国が世界の覇権国家になっていくだろうという事だ。

これを政治的、経済的に解明していく。特に中国がヨーロッパや日本のように領土拡張主義的ではなく平和的に資本の蓄積を果たし世界のGDP2位の国になってきたかという分析をしている。特に労賃が安いという世界の工場という見方も最近では通用しなくなった。それ中国の明、清時代からの長い市場経済の歴史があるという。その文化的、歴史的ひだを充分理解しつつ中国の経済発展の特長、特性を解明している。特に、文化大革命の失敗にもかかわらずどのようにして経済的成長が維持できたのかという問題、これについては、毛沢東の時代から農民を重視してきた歴史があり、文化大革命は否定されても毛沢東の思想は否定されず、農民重視の思想は生かされ続けたという。

それでこのことがアダムスミス的だという事だ。国内の市場経済重視、領土拡張的ではない上、さほどの軍国主義的ではないなどという事から、かつてはミルトン・フリードマンのショック療法と自由放任経済の思想を受け継いできたのではないかと言われたが全くその傾向はなくアダム・スミス的であるという。

(ブログにある、「ショックドクトリン」のナオミの著書にはミルトン・フリードマン的という指摘もあるが、)

資本の発展と政治的経済的覇権の歴史を解明して非常に興味深い本となっているのではないか。