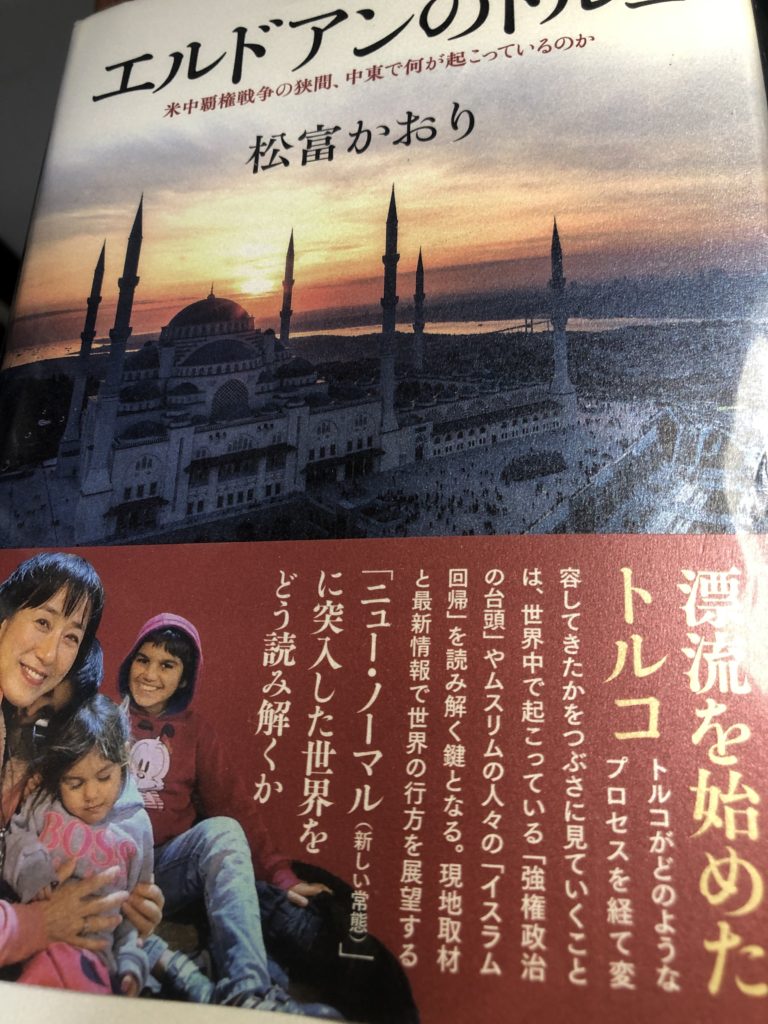

「エルドアンのトルコ」ー米中覇権戦争の狭間、中東では何が起こっているのか、松富かおり著、中央公論社、2019,7月発行

この本はトルコを一応は中心としたケーススタディをしながら世界の問題を扱った本といえよう。簡単に言えば、米中覇権戦争、あるいは新冷戦といわれる今の状態の中でトルコは政治的にどういう動きをしようとしているのか、ということが書かれている。

最近の新聞で概略を知ることができる

日経新聞は3月23日の朝刊で「リラ急落」「トルコショック再来懸念」の大見出しでトルコの問題点を簡単に説明している。リラ急落は中銀総裁更迭によって、引き起こされた。インフレ抑制のため金利引き締め策を継続していたが大衆の支持を得られないとして、中銀総裁を更迭新任のカブオジェール氏は金融緩和策論者である故また再びインフレによるリラ下落が起こるのではないかと不安からリラ売りが始まる。この影響はどの程度かはまだ予測不能であるが新聞では限定的と書かれていた。いずれにせよ経済的に行き詰まっている。またNATO加盟の同盟国であるがロシア製地対空ミサイルを買う、また人権問題でもアメリカバイデン大統領が問題視しており、大統領就任後も電話会談すらできない状況であるという。不支持率も最近では大きくなっており、相変わらずの人気取り政治もうまくいかないようである。

なぜトルコか

上述したように非常に地政学的には重要なところにいるにもかかわらず、その政治方針たるや行ったり来たりであり、多くは非常に矛盾していることが多い。トルコは一帯一路構想にも乗り、中国との関係をよくしようという動きがある一方、NATO、EUに所属するという政治志向がある。とくにトルコの家電製品はほとんどがヨーロッパ向けである、という。特に商社の方からそういう話を聞いたことがあるのでトルコという国の実情というものをよく知ろうと思った。しかしその後、トルコでサウジのカショジ記者殺害事件をいち早く首謀者はサウジ関係者であると国際的に表明した、とか最近ではDVのイスタンブール条約の加盟国脱退(21,03,23日経新聞朝刊)というとんでもないことをする国でもあり、IS問題では彼らに原油を売っていたという事実、それも大統領の息子が絡んでいたとか、つまり日本と親しいトルコであるなどといういい加減な知識ではトルコをある程度理解したとは言えないだろうと思っていた。

内容について

1,エルドアン大統領の政治手法について書かれているということだ。つまりポピュリズムという政治手法というものもいろいろある。この本の最初は、偽装、軍事クーデタ、クーデタ未遂事件である。2016年に起こったクーデタは実際誰がやったかは全くわからないまま終了、最期にはエルドアンが出てきて軍事クーデタに勝利したという宣言をして人気を回復していた。

今にして思えばポピュリズムの最たるものだった。この後に政治的粛清が始まり公務員の何万人という人たちが退職させられたり、逮捕されたりしている。また、宿敵かギュレン氏というある意味の思想家、教育者がトルコで非常に影響力を持っている。法の支配、正義をまともに追求しようという考え方であるが、この人が関与した学校をほとんど閉鎖した。また公務員の中にもそのギュレン氏(ギュレンムーブメント;イスラムの世俗化、政教分離主義、当初はエルドアンも影響を受けていたが、最後には決別、対抗していく)の影響を受けたと思われる人たちは逮捕、職場追放の憂き目にあっている。

2,次には米中の覇権戦争、新冷戦状況にロシア、シリアの紛争,IS問題、またイスラムのシーア派スンニ派の争い、イランの経済制裁問題などが絡んで、どういう立場をトルコは取るべきなのか、という非常ににむつかしい選択を政治的脈絡なく行っていく経路が語られる。先に書いたように中国に付くかと思えば、ロシアとは戦闘機撃墜事件で争いつつ、最後は謝罪し、手を結んだり、NATO所属の同盟国でありながらロシアの武器を買ったりして西側諸国から非常に不安視される行動を取っている。また核問題で経済制裁を受けているイランとは非常に親交があり石油はある程度買ったりしてる。これも西側から問題視される点である。

一貫した政治的な思想があるのかというと簡単な分析ではよくわからないのではないかと思う。しかし如何にポピュリズムでも日替わり政治というわけにはいかないとは思う。しかし背後にいる保守的イスラムの支持基盤が大きく左右しているのだろうと思われるがそのあたりの背後についてはほとんど書かれていない。何となく悪者権力者エルドアンといった感じではある。

最後に

この本はトルコを中心とした政治情勢の変化を細かく書いているが、著者が言いたいのはどうも米中の覇権戦争、新冷戦という二つの国の対抗の中にあって中堅の国々の取る政治的立場というのは非常にむつかしい、ということだろう。(ニューノーマル状況と書かれている。)またロシアというプーチンの準大国の存在感、その横やりやイスラムの思想的問題、民族問題が重なってトルコの政治的選択が複雑化する一方のように見える。

この問題は、アメリカ大統領がバイデンに変わってからより鮮明になってきていると考えられる。3月18日米中外交のトップ会談がアンカレッジで開催、「米中外交トップいきなりの衝突」(21、03、20朝日新聞朝刊一面)の見出しで激しい言い争いになったことが記事となっておりその後すぐに「欧米中国に一斉制裁」(21,03,24朝日新聞朝刊3面)とあり中国のウイグル自治区の抑圧問題で西側が結束した。「中ロ反発むき出し」と強い見出しとなっている。今後この制裁問題がどのように変化するのか、中国の動きなど目が離せないだろう。