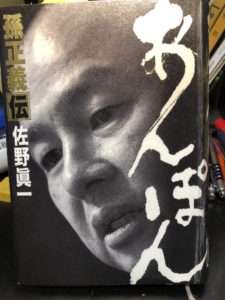

「あんぽん孫正義伝」佐野眞一、小学館、2012年一月発行

なぜ読むのか

この本が、何となく安っぽい暴露本のようでいままで読む気がしなかった。

しかし今、「あんぽん」とはどういう意味なのか。気になった。そして手に取った。

何を狙っているのか

しかし一読して分かった。内容はそういうものではない。むしろ在日朝鮮人の実態、戦中から戦後にかけての実態を映し出し、彼らの声なき声も拾い集めた大変なドキュメンタリーである。著者の佐野眞一氏の鬼気迫るインタビューによって彼らの本当の人生というものを深く深く掘り起こし、孫正義に託して日本における戦中戦後を生きた在日朝鮮人の苦しみと問題を深くえぐりだしたものといって差し支えないだろう。孫という一人の人物の成功物語ではないところにこの本の迫力と面白さがある。

日本人佐野の在日朝鮮人観が問われる

金達寿の「わがアリランの歌」は韓国人である彼が作家になるまでの半生を書いたものである。この自伝は朝鮮からきて日本で塗炭の苦しみの中生き抜き大学まで行き作家になった。これも迫力満点の自伝である。特に廃品回収の技術のところは大変に勉強になる。

一方で孫正義伝は日本人の佐野が自分の持てる問題意識のすべてを注ぎ込んで関係者に取材し現地まで飛び書いたものである。

また彼の著作には差別意識はこれっぽちもない。非常に安心して読める本である。

原発、炭鉱事故

むしろ、1911年の3月11に起こった津波による原発問題が大浮上しているときの問題意識も手伝い、彼の独自の調査で分かってきた、孫正義の母、玉子の弟の三井山野炭鉱のガス爆発事故にまで及んでいる。さらに彼はこの事故を深く追求し大会社の、それこそ東電にもある体質に深く切り込んでいる。そういうところが非常に泥臭い佐野眞一の書き方であり底辺に生きている人たちの声なき声を拾いつくすような感のする書き方となっている。

この本の概略、孫の在日性の真実の追及

あんぽんというのは彼の日本人名が安本であったことから、あんぽん(たん)と馬鹿にする差別用語だった。

孫は鳥栖の駅裏にある朝鮮人部落で育った。そこは掘っ立て小屋であるにもかかわらず闇焼酎製造と養豚をしてその強烈なにおいのなかで彼は育った。私は鳥栖という駅は何度も行ったことがあるが、そういう場所については関心もなく過ぎていった。町自体は閑散としていて活気のないような感じの町である。しかしかつてはそうではなかったようだ。

ところが家族はその鳥栖で大変な苦労の末に仕事がうまくいく。そのため北九州に移りパチンコ店や金貸し業をやって大成功を収める。このころが孫の中学が始まるころの時代で、孫自身はその後はほとんど苦労はしていない。その高校2年時にアメリカへ留学し同じ大学に、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョッブスなどがいた。このIT革命の人たちと同級であり親しくもなりこの時の彼の付き合いがもう成功を約束していたようなものであった。しかし、この本にはアメリカの話はほとんど書かれていない。これは意図的にそうしたのか類書にはそういうものがあるからなのか。多分彼の成功物語の急所はアメリカにあったはずであるが、佐野はそこはほとんど触れていない。

むしろ佐野の力点ははっきり言って孫の在日性というものの実態がどういうものであったかについて知りたいという問題意識に支えられているのではないか。彼が感じる孫に対してのうさん臭さという得体のしれぬ感覚を研ぎ澄ましながら書かれた。

彼の親父方、母方のルーツをたどり韓国まで行って取材している。また日本にいる在日の親せき縁者誰でもは気持ちよく応じたわけでもないが、その親戚からのインタビューが数多く引用されている。これが佐野の真骨頂と思われる。

ただ一つ私には非常に気になるエピソードがある。

大森康彦という人物が登場する。彼は野村証券で活躍し多くの有名企業を上場までもっていった。その実績ゆえに、その後日本警備保障(現セコム)引き抜かれ、さらにその彼を孫が三顧の礼をもって社長としてきてもらった。しかし孫が慢性肝炎で長期入院中に会社の実権が大森のほうへ移っていきそうだった。孫が戻ってきたときには疫病神と見えた。この時にある人に相談し、定年を40歳と役員会で決定して彼には卒業してもらっている。(彼は社長としてソフトバンクに入って約3年働いた。その後実権のない会長職、この時大森氏は55歳くらいのはずである。)その後は彼は自分で事業を起こして別の仕事もするがほとんど失敗して佐野の言葉によれば零落の身だ。佐野がインタビューに訪問した時には東横線の沿線のアパートにいた。この大森氏はサラリーマンとしては大変な出世と公でも人気と評判の中に生きてきた。しかし佐野氏によれば彼は失敗者の人生だ。サラリーマンとして自らに厳しく限界を置くことができなかったのか。俺は何でもできるという過信のとりことなったのか。成功する者と失敗する者。自戒。